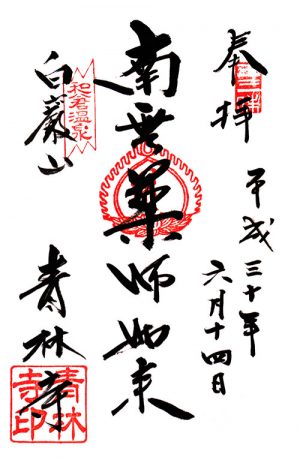

和倉温泉にある曹洞宗の青林寺。御本尊は薬師如来。

和倉温泉総湯から細い路地を抜けていくと、階段の先が境内になっている。

階段下の両側に大きな石仏がある。

山門をくぐると

正面に本堂が建つ。

本堂前に参る。

本堂横の鐘楼

本堂裏が公園になっていて、西国三十三所観音のミニ霊場となっている。

公園の高台に建つ和みの鐘

七尾湾と能登島大橋が見える。

三十番と三十一番の間には不動堂が建ち、中に2体の不動明王石像が祀られている。

脇には湧き水が流れている。

本堂と住居の間に建つ「御便殿」

明治42年、大正天皇がまだ皇太子だったときの北陸行幸で和倉に寄る。古麻神山の突端高所に新築された数時間滞在したという。昭和51年青林寺境内に移築され、昨年10月に国指定登録有形文化財になった。

今回の、能登ふるさと博の秘宝めぐりで特別拝観させていただいた。

玉座の間

絹の座布団は100年経っても虫がつかないという。

隣の仏間はかつては廊下だったといい、皇太子はこちらから玉座の間に入った。

広間には廊下が巡り、高欄が付く。廊下は年輪の細かい秋田杉が使われている。貫にも秋田杉、柱は木曽杉が使われている。かつては高欄の先に七尾湾が広がっていて、それは絶景だったという。

今は庭になっているが、

見せる庭として、石を敷き詰めて水の流れが表現されているようだ。

廊下側から広間を見る。

折り上げ格天井には栃の木が使われ、まるで虎の模様のような「虎杢(とらもく)」がくっきり見える。

広間の先は現在同じ高さになっているが、元は一段下がっていたらしい。

最近インスタ映えすると注目されるようになった青林寺。

それが、広間の机に窓の外の風景を反射させて、机の角と高欄と廊下の間を合わせて撮った写真だそうだ。春のツツジが咲いている時が一番いいみたいだが、時間帯によって窓に別の物が映ってしまう。

白巌山 青林寺

石川県七尾市和倉町レ部61