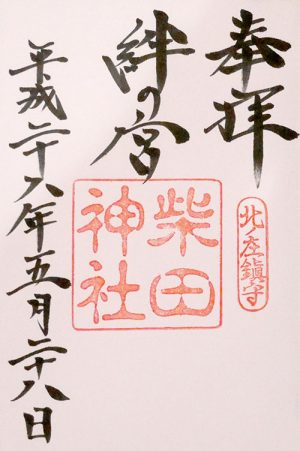

福井市に鎮座する柴田神社。御祭神は柴田勝家公、お市の方。

街中に鎮座するため、ビルに囲まれている。

NHK大河「江」放映の年に周辺環境など大きくリニューアルしている。

ここは勝家公とともに焼失した北の庄城跡の一角に鎮座する。敷地内からは石垣などが出土している。

「瓶割り柴田」と呼ばれた勝家公にちなみ、素焼きの瓶を割って祈願する場所もある。

最近、お市の方にちなんで、「モテ祈願」なるものも始めたようだ。

柴田神社

福井県福井市中央1丁目21−17

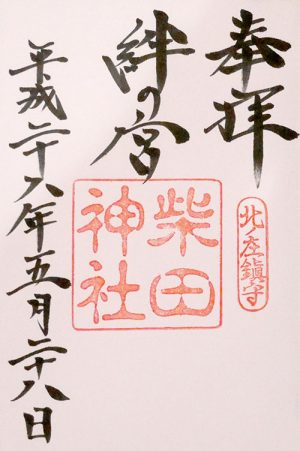

福井市に鎮座する柴田神社。御祭神は柴田勝家公、お市の方。

街中に鎮座するため、ビルに囲まれている。

NHK大河「江」放映の年に周辺環境など大きくリニューアルしている。

ここは勝家公とともに焼失した北の庄城跡の一角に鎮座する。敷地内からは石垣などが出土している。

「瓶割り柴田」と呼ばれた勝家公にちなみ、素焼きの瓶を割って祈願する場所もある。

最近、お市の方にちなんで、「モテ祈願」なるものも始めたようだ。

柴田神社

福井県福井市中央1丁目21−17

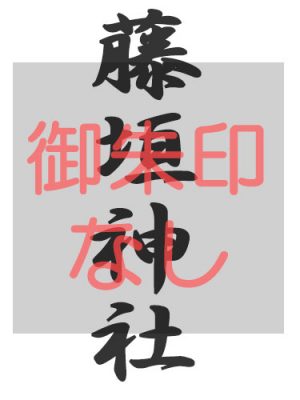

越前市の藤垣神社。御祭神は本多富正公。

本多富正公は本多重富の長男で、結城秀康が越前に入封するに際し、附家老として府中に入った。

越前国の国府もあった府中は近世になっても重要な地であったが、戦乱の世に荒れ果てていて、富正公がその復興に尽力したようだ。

文化財や貴重な宝物も多いようだ。

拝殿に詣る。

本多家といえば立葵紋。

鳥居脇の灯籠

福井藩最後の藩主、松平慶永(春嶽)公の寄進であった。

藤垣神社

福井県越前市本多3丁目3−3

越前市の枚井手神社(ひらいでじんじゃ)。御祭神は枚井手大神、波迩夜須毘賣命を配祀とし、菅原道真公を合祀している。

「枚」の字は社号標を見ると、「木(きへん)」ではなく、「扌(てへん)」のようだ。丹生郡延喜式内社の論社のひとつ。

南と北にそれぞれ一の鳥居が立つ。

二の鳥居と社殿は西向き。

拝殿に詣る。

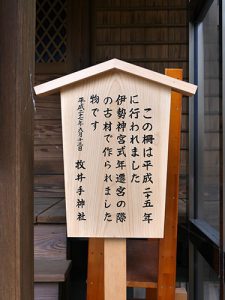

拝殿前の新しい柵は今回の神宮式年遷宮の下賜古材で作られたもの。下賜されるということはやはり由緒のある社と認識されているようだ。

社殿左に石碑がある。

もとはここに本殿があったようで、昭和47年に現在地に遷されたようだ。

境内は広々としているが、境内社はない。

枚井手神社

福井県越前市深草2-6

越前市の神明神社。御祭神は天照大神。

丹生郡延喜式内社の大山御板神社の論社であるが、神明神社は明治41年に合祀された社で、元宮は三ツ口にあった。

神明神社を合祀するまでは伏拝神社と称し、若狭富士とも呼ばれる霊峰日野山の遙拝所であった。

また、明治36年武生の大火により総社が類焼したので、御神体をこの社に遷されたことがあり、以来上総社と呼ばれた。

二の鳥居をくぐって社殿に向かう。

拝殿に詣る。

拝殿と蔵の間に御神木の欅の大木がある。本当に大きい。

境内社は二社。本殿の左に金刀比羅宮。

参道の左に天満宮。

神明神社(上総社)

福井県越前市若竹町11-17

越前市の十府神社。御祭神は彦火火出見尊で、菅原道真公を合祀している。

丹生郡延喜式内社の斗布神社の論社のひとつ。

社殿の背後に妙法寺山を頂き、まるで神奈備のようです。

拝殿に詣る。

拝殿の後ろに本殿。

本殿の飾り物に亀や鶴が彫られている。

本殿左に石祠。案内板によると猿田彦命を祀る庚申宮らしい。

右に大物主命を祀る金刀比羅宮がある。

十府神社

福井県越前市松森町21-8

越前市の神明神社。御祭神は天照大御神。

式内社の十府神社へ向かうときにすぐ近くの道路沿いに鎮座していたので参拝する。

鳥居をくぐると境内。

正面の社殿は足場が組まれているが何か修復途中なのか、間をくぐって詣る。

境内社が二社。本殿は天照大御神なのはわかるが、この境内社は不明。

もう一社。石祠があったが、こちらも詳細は不明。

神明神社

福井県越前市行松町18-11

越前市の若宮八幡宮。御祭神は大塩八幡宮の御子神。

社標柱の説明によると、往古は八幡宮境内に祀られていたのを江戸初期この地に遷座、当宮を創立された紀中納言友仲公ゆかりの地として、藤の森とともに名所になっている。

付近は開拓されて田が広がるばかりだが、宮の左に残るこの一本にからまる藤がその名残なのか?

祠は大塩八幡宮のほうを向いて鎮座する。

大塩八幡宮に参拝の後、旧武生市内へ向かう途中で大きな神社標を見つけた。拝殿修復記念で立てられたもので、揮毫は現宮司によるものらしく、確かに御朱印の墨書きに似ていますね。

若宮八幡宮

福井県越前市国兼町

越前市の夫婦神。御祭神は伊邪那岐尊、伊邪那美尊。

現在大塩八幡宮境内に遷座している天国津彦神社と天国津比咩神社の元宮の地と伝わる。

大塩八幡宮から西へ数百メートル。

道路脇に小祠が鎮座する。

夫婦神と書かれた鳥居柱は南の田に向けて立つ。

祠に詣る。

扉が開いたので中の石像にもう一度詣る。

夫婦神

福井県越前市国兼町

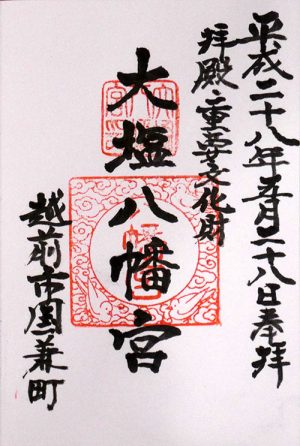

越前市に鎮座する大塩八幡宮。御祭神は誉田別天皇(応神天皇)、帶中津日子天皇(仲哀天皇)、息長帶日賣尊(神功皇后)。延喜式敦賀郡の論社も多い、当地の古社である。

駐車場は二の鳥居の近くにあったが、知らずに一の大鳥居の近くに停めて参道を歩いていった。

途中、田植えを終えたばかりの田に日野山が映りきれいだった。もっと天気がよかったら、とも思う。

二の鳥居をくぐると階段を上る。

神門を入ると目の前に重要文化財の拝殿が建つ。柱のみの風が吹き抜ける建物なので管理も大変そうだ。

拝殿前に鐘楼も建つ。藩主本多家より寄進されたもので梵鐘は鎌倉時代の作のよう。

拝殿の右奥に絵馬殿が建っている。

複数の絵馬が掛けられていたが、もとは拝殿に掛けられていたものなのか傷みが大きいものもある。

中でも八幡神に関係するこの絵馬が印象的であった。

もうひとつ基壇を上がり、社に詣る。

右の階段を上ってすぐのところ。

素翁神社(疱瘡神社)。御祭神は大山津見神、伊邪那尊、須佐之男尊、少名彦神、大己貴命、大綿津見神。

疱瘡・疫病の神として勧請されたもので、社には「疱瘡社」の扁額がかかる。

その隣、弊殿の右。

天国津彦神社と天国津比咩神社の相殿。ともに延喜式敦賀郡の論社。御祭神はそれぞれ伊邪那岐尊、伊邪那美尊。

創建当初は一の大鳥居の西南に天国津彦神社、西北に天国津比咩神社が鎮座していたという。

中央が神社弊殿。

弊殿の後ろに本殿が鎮座する。

弊殿の左に高岡神社。御祭神は須佐之男尊。延喜式敦賀郡の論社。

創建当初は本殿の東南、高岡峯に鎮座していたという。

本殿の右奥にさらに数社鎮座している。

一番右に「えんむすびの木」

3社が横に並んでいる。その右

高良神社。御祭神は武内宿禰命。

中央は天八百萬比咩神社。延喜式敦賀郡の論社。

往古は桜井の峯と呼ばれた山頂に鎮座していたという。

左は源嫡神社(東照宮)。御祭神は徳川家康公。

寛永年間に建立され、明治維新後に現社殿に建て替えられるまでは極彩色の社殿だったよう。

三社の後ろに清務霊社。御祭神は舎人親王など神職清原家の一族を祀る。

山頂付近には寿永2年(1183)、木曽義仲が上京の途中に布陣した大塩山城跡がある。

堀切跡も残る。

社務所兼自宅は階段途中にある。参拝後に寄ると留守だったので、境内で掃除していた方に話しかけるとその方が宮司だった。ご足労をいただき御朱印をいただいた。

大塩八幡宮

福井県越前市国兼町22−2

今庄の新羅神社。御祭神は素盞嗚命。敦賀郡延喜式内社の信露貴彦神社の論社のひとつ。

今庄郷の産土神で、智証大師作と伝える新羅大明神の木像が御神体のようだ。この御神像はもとは三井寺に安置されていたものを、争乱を避けて当社に移されたと伝える。

鳥居をくぐり階段を上って拝殿に至る。山麓に遷ったのは天文年間で、往古は愛宕山(燧ヶ岳)の山頂にあり、寿永2年(1183)に木曽義仲が燧ヶ城を築いたときに城に遷されたという。

拝殿に詣る。

拝殿の軒下に絵馬が掲げられているが、風雨で痛んでいる。

拝殿横から愛宕山山頂への登山口があり、この先に燧ヶ城跡がある。

拝殿の後ろには長い階段、上ると本殿に至る。

本殿に詣る。

本殿前に舟形の手水石がある。

本殿には彫り物がたくさん彫られていたが、この木鼻にまで延びる龍の彫り物が素晴らしい。

境内社が二社並んでいる。

左が大河内神社と大山咋神社。ともに大山咋命を祀る。

右が 稲荷神社、岩谷稲荷神社、秋葉神社、日吉神社、愛宕神社の五社の扁額が掛かり、神社整理による合祀社のようだ。

境内には神仏習合時代の仏堂らしい建物も残る。

現在の使用目的は不明だが、軒下に絵馬が掛かる。こちらの絵馬は拝殿のもの以上に痛んでいる。

社前は北陸道今立宿の町並みの風情がまだ残っている。道路幅も狭く、運転はひやひやします。

新羅神社

福井県南条郡南越前町今庄80-5

今庄の鹿蒜神社(かひるじんじゃ)。御祭神は誉田別尊、伊弉諾尊、武甕槌命。敦賀郡の延喜式内社の比定社。

集落のほぼ中央に鎮座する。

神社は階段を上り、小山を上るように建っている。

拝殿より前は木々に囲まれている。

拝殿の後ろに長い階段を上り本殿に至る。

拝殿左に基壇があり、三社分の場所があるが中央一社のみ建っている。

扁額は「八幡宮」となっており、鹿蒜神社は八幡宮と称していてその扁額か?

拝殿に掛かる由緒書きには

境内社 秋葉神社(火産霊神) 元禄2年

稲荷神社(稲保命) 元禄2年

金比羅神社(金山彦命) 嘉永3年

と書かれているが周囲に社は見当たらない。この境内社に合祀されているのか、本殿の覆屋の中になるのか。

当地は奈良時代より鹿蒜郷宿駅が置かれた地であり、北陸道今庄宿と敦賀を結ぶ重要な地であったようだ。

鹿蒜神社

福井県南条郡南越前町字南今庄40-3

今庄の鹿蒜田口神社。御祭神は誉田別尊で、大山住命と大山咋命を配祀。

敦賀から今庄へ至る木ノ芽峠越えの途上に鎮座する。敦賀郡の延喜式内社の比定社である。

集落から田畑の間を参道が通る。

二つの鳥居を結んでまっすぐ延びる。

二の鳥居をくぐると境内に入り、拝殿が建つ。

拝殿に詣る。

拝殿の後ろに本殿が鎮座する。

鹿蒜田口神社

福井県南条郡南越前町新道11-1

敦賀市の気比神社。御祭神は仲哀天皇、神功皇后、日本武尊、素佐之男尊、大山祇命。

もと伊多伎夜谷にあった山神神社を合祀しているが、敦賀郡の延喜式内社の論社である。

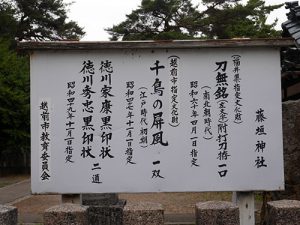

国道8号線から刀根の集落に入り気比神社は鎮座している。ここより東に進むと、現在も交互通行の一方通行トンネルの柳ヶ瀬トンネル。そのトンネルの尾根筋に賤ヶ岳合戦で柴田勝家が本陣を置いた玄蕃尾城跡がある。

印象的な赤い鳥居をくぐる。

鐘楼がある。福井には神社境内に鐘楼の残る所も多い。

拝殿の後ろに一段上がって本殿がある。拝殿には絵馬が数枚掛けられていた、

本殿に詣る。

本殿前には三対の狛犬が奉納されている。

本殿右に境内社が一社。天照皇大神宮と常宮神社の相殿。

本殿左に境内社が一社。愛宕神社と不明の一宮の相殿。

さらに左にひとまわり大きな社は金比羅神社。

さらに左に稲荷大明神。

こちらの神社は榊も新しく地元の方々にしっかりと管理されているようです。

気比神社

福井県敦賀市刀根21-8

敦賀市の志比前神社。御祭神は経津主命。敦賀郡の延喜式内社の比定社。

志比前神社は気比神宮の四方鎮護の一社で、敦賀郡の南方鎮守社であった。

国道8号線から集落に入ると道が狭くなるので、入ってすぐのところの集会場にとめて歩いて向かう。

一本線路をわたり、もう一本はガード下をくぐる。

すぐに神社が鎮座している。

階段を上ると鳥居をくぐり、拝殿、本殿と続く。

拝殿をくぐる。

正面に本殿、右に境内社が並んでいる。

本殿前には灯籠が3基。寄進年を見ると、明和、宝暦、元禄と江戸時代のもの。

本殿、境内社を詣る。境内社には扁額もなく、詳細は不明。右に石祠がもう一社ある。宝形造のあまり見ない屋根の形。

境内社の裏に社がもう1つあり、前に石像や石碑が並べられている。ということは庚申堂か地蔵堂のたぐいだったのか?

戻ってくると、集会場の近くに案内板を見つけた。

道ノ口は、疋田(近江方面)、佐柿(若狭方面)、木ノ芽峠(加賀方面)、敦賀の分岐点であり、ここに式内社が存在する意義を認めることができた。

また、当地一体は往古武生郷と呼ばれ、条里遺構も見つかっていることから、古代のある時期にここに越前国国府があったという伝承もある。古代三関の不破関(美濃国)、鈴鹿関(伊勢国)と並ぶ愛発関(越前国)が疋田付近に推定されていることから、他の二関が関の後方に国府があったことから当地に国府があったとしても不思議はない。

志比前神社

福井県敦賀市道ノ口榊林2

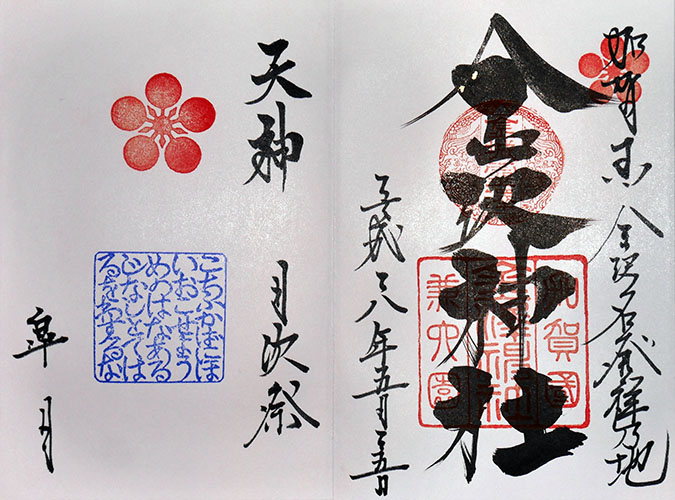

金沢神社の天神月次祭の御朱印いただいてきました。

先月は忘れていたので、2月、3月に続き3回目です。

境内の池には蓮の花が咲いていました。

今日は平日で天候もあまり良くなかったですが、次々と参拝客が訪れていました。

このブログで天神月次祭の御朱印も少しは有名になったかな?

金沢神社

石川県金沢市兼六町1−3

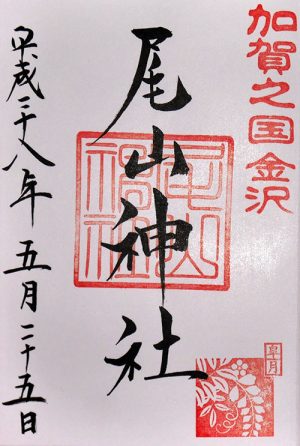

久しぶりに尾山神社に行って御朱印いただいてきました。

御祭神は前田利家公と正室お松の方。

境内にある鯰尾兜の煌びやかです。

利家公の若い武者姿の像が凛々しい。

来週末に例大祭の百万石まつりが行われるとあって、拝殿にもポスターが貼られている。

拝殿の中に神輿もあった。

いつも間にか御朱印に印が1つ増えていました。印は月替わりで、今月は藤がモチーフ。どの月にも前田家の家紋である剣梅鉢紋が入っている。なかなかお洒落な柄ですね。また来いということですな。

尾山神社

石川県金沢市尾山町11-1

出版社:デアゴスティーニ・ジャパン

発売日:2016年5月24日

価格:562円+税

ページ数:40ページ

2014年1月に創刊された週刊タイプの神社紹介。1号で1~4社をメインで紹介していた。総索引で都道府県別に紹介された神社数を見ると差があるが、120号続いたため、メディアではあまり紹介されない神社もあって全体的には良かった。ただ、刊行終了すると同時に「日本の神社大全」と称して再編集した書籍タイプを発刊するのはどうかとは思う。

[amazonjs asin=”B01EG8IYTK” locale=”JP” tmpl=”Small” title=”日本の神社全国版(121) 2016年 6/7 号 雑誌”]

編集者:新治地区神社誌編集委員会

発行者:茨城県神社庁新治支部

発行日:1992年6月25日

ページ数:230ページ

平成御大典を記念して発刊された茨城県新治支部の神社誌。新治地区は石岡市、土浦市、出島村、八郷町、千代田町、玉里村、新治村からなり、同地区に鎮座する206社を掲載する。御祭神、境内社、例祭日、由緒沿革などの項目が立てられるが、写真は一部神社に付けられる。

続きを読む 新治地区神社誌

編集:静岡県神社庁静岡支部、静岡県神社総代会静岡支部

発行所:静岡県神社総代会静岡支部

発行日:1976年6月5日(非売品)

ページ数:310ページ

静岡市に鎮座する238社を掲載する。基本地区単位であるが、別表神社である3社(静岡浅間神社、久能山東照宮、静岡県護国神社)は巻頭に掲載されている。御祭神、例祭日、境内社、由緒、宝物、神職などの項目で統一的に記載され、すべての神社に写真が1枚付いている。なお、静岡市神社名鑑は平成10年に改訂版が発刊されている。

白山市美川のおかえり祭りを見てきました。着いたところ、ちょうど神輿が出たばかりでした。

旗の合図でラッパが鳴り響き、神輿が進みます。

先導の青年団は紋付袴姿で大変珍しいですが、神輿を招くようにバックで進むので大変です。

北陸線の線路を渡るところ。

行列の先に扇が立つのですが、しばらく意味がわかりませんでした。ここまで神輿が進むという目印です。

神輿が線路を渡ったところで、ここから神輿巡行が始まるようで鳳凰が取り付けられました。

神輿には台が付いていますが、車は付いていないので持ち上げて進みます。肩にかついで進みますが、時折、両手で持ち上げて進みます。

狭い通路も進んでいきます。水の張られた田に映る姿も良いですね。

今日は長い時間地元テレビ局のMROの取材が入っていました。

後でわかったことですが、BS12の「日本の祭り」の取材が入っていたようです。

1周して線路を渡り戻ってくると、山車が並んでいました。

先頭は剣の前立ちに藤塚神社の鳥居。あとは毎年くじを引いて順番を決めるようです。

笠と太鼓のみの初期の形態を残す山車もあれば、鏡を乗せる山車もある中、やはり見どころは人形です。

日本武尊や

武内宿禰など神話の世界の人形もあれば

豊臣秀吉公

楊貴妃などもあります。どれも見事です。

美川駅前まで行列が進んで、獅子舞の演舞が始まりました。7人の棒振りが獅子殺しをするという内容でした。人数も多いので迫力がありました。

神輿も駅前まで進むと持ち上げたまま10分以上練り歩くという、見ている方もちょっと疲れる演技もあります。

山車の後ろに子供たちがつながっている町会もあり、参加する方も楽しそうでした。

ここまで4時間見どころたっぷりでしたが、次の予定があるので帰りました。

藤塚神社

白山市美川南町ヌ167

おかえり祭り

神幸祭 2016年5月21日(土)

5:20 出輿式 藤塚神社

6:30 神輿巡行

7:30 台車巡行

9:45頃 獅子舞演舞 美川駅前

9:55頃 神輿演技 美川駅前

20:30 台車御旅所着

22:30 神輿御旅所着

23:30 着輿式 御旅所

還幸祭 2016年5月22日(日)

13:00 春季大祭式 御旅所

19:00 台車巡行

19:45 出輿式 御旅所

20:30 神輿巡行

1:35 神輿神社着

2:00 着輿式

2:30 終了

発行所:岐阜県郷土資料研究協議会(会員配布)

発行日:1979年10月30日

ページ数:22丁

美濃国(現岐阜県)の神名帳の復刻版。神名帳なので郡ごとに神階と神名が記載される。

[amazonjs asin=”B000J7VNNC” locale=”JP” tmpl=”Small” title=”美濃国神名帳―比叡山兜卒谷鶏頭院所蔵 (1979年)”]

企画編集:亀岡市神職会、亀岡市氏子総代会

発行日:1985年1月1日

ページ数:248ページ

京都府亀岡市に鎮座する105社の神社について、鎮座地、祭神、例祭、由緒を記載する。写真はモノクロだがすべての神社に付いている。由緒は歴史や古記録を元にできるだけ詳細に記載しようという姿勢が見られる。京都府は神社誌を発行していないため、亀岡市内の神社について大変参考になる。

[amazonjs asin=”B000J6VK3Q” locale=”JP” tmpl=”Small” title=”亀岡神社誌―故郷鎮守の森 (1985年)”]

著者:武蔵国鷲宮神社宮司 相沢正直

発行所:鷲宮神社社務所

発行日:1979年4月

ページ数:58ページ

埼玉県の鷲宮神社の小冊子。神楽や宝物の写真もたくさん載っている。

続きを読む 武蔵国鷲宮神社由緒記

発行者:三嶋大社

発行日:1985年7月23日初版(非売品)

ページ数:88ページ

三嶋大社の由緒に関する小冊子。写真がカラーで載っている。年表が詳しい。

続きを読む 三嶋大社<略史>

編集発行:青森県神社庁

ページ数:124ページ(非売品)

青森県の神社一覧。包括神社について神社名、御祭神、例祭日、鎮座地、神職氏名が記載される。本務神社が太字となっていてわかりやすい。

続きを読む 青森縣神社本庁被包括神社一覧 平成十一年三月現在

曳山250年の記念すべき年となった小松市のお旅まつり。その年を祝うかのような晴天の中、曳山八基曳揃えされた細工町交差点に到着しました。すでに大勢の人です。

曳山は手前から八日市町、寺町、龍助町、西町、材木町、大文字町、中町、京町と並んでいます。

15時から式典の後、30分過ぎから初めての昼の部の子供歌舞伎が始まりました。

毎年二町が当番町として歌舞伎が行われますが、今年は材木町と西町となります。

最初に曳山三番叟が舞われました。軽快な音楽の所々に歌舞伎の所作が入り楽しいものでした。

続けて同じく材木町の子供歌舞伎、「仮名手本忠臣蔵七段目 一力茶屋」が上演されました。

西町は「辰巳用水命光輝 稲葉左近館之場」を上演しました。この演目は辰巳用水を引いた設計士板屋兵四郎の物語で、ここ小松でしか上演しないものらしいですが、物語はわかりやすいものでした。

二町の上演が終了するともう夕方になっていましたが、しばらく曳山スタンプラリーを楽しみながら町を歩きました。

再び戻ってくると夕暮れ時、曳山の提灯にも灯火が入り幻想的になってきました。

昨年まではこの夕方から始まる夜の部のみでしたが、役者に光があたり、昼の部より遠くからも見やすいですね。

町全体が子供歌舞伎一色になる5月です。

お旅まつり・曳山子供歌舞伎

5月13日~15日

菟橋神社

石川県小松市浜田町イ−233

小松日吉大社

石川県小松市本折町1

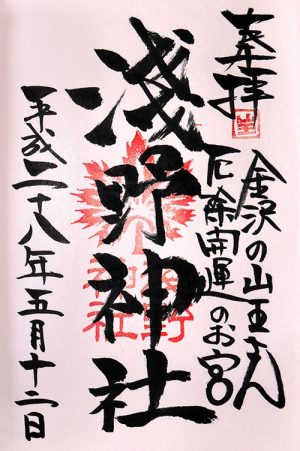

金沢市の淺野神社。御朱印をいただくは今回が3回目。

ただ、前回は書き置きだったので、久しぶりに宮司さんに直接書いていただきました。

5月の10日から12日まで春の例祭が行われていました。昔は獅子舞も出ていたようですが、今は神社前に露店が数軒並んでいるので少し賑わいがあります。

今年は地元新聞やNHK金沢で大きく特集されたので、私みたいに氏子以外の方も訪れたようですね。

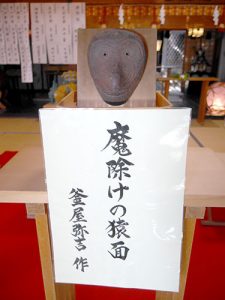

今日の目的は、初公開となる「魔除けの猿面」です。申年の今年、記念として例祭の期間公開されることになりました。

面といっても鋳物です。鋳物師の氏子、釜屋弥吉氏が奉納しました。魔除けといってもなんとなくひょうきんな顔をしています。

なぜ猿なのか?それは淺野神社は山王さんと呼ばれていたことと関係あるのでしょう。山王さんの本社は比叡山の鎮守であった日吉大社です。日吉大社の神使といえば猿ですね。山王と猿(申)は切っても切れない関係です。

連動企画といれば、厄除開運の「さるぱん」というものがありました。食べるのがもったいないほど、かわいい顔のお猿さんのパンでしたが、最終日で残り1個だったのを購入してきました。「残り物には福がある」と信じましょう。

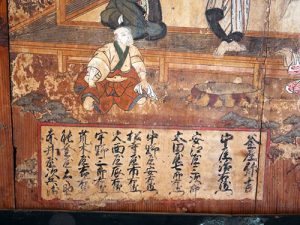

拝殿に入って振り返ると、大きな奉納額がかかっていました。今まで気が付きませんでした。

弘化四年の奉納で、ひらがな盛衰記(源平合戦)を題材に、源義経の木曽義仲討伐から一の谷合戦まで17の場面を描いているそうです。

この額の奉納者に釜屋弥吉氏もいます。ということは幕末の方なんですね。

淺野神社

石川県金沢市浅野本町1丁目6−1

編集:長岡市史編集委員会中世史部会

発行:長岡市

発行日:1990年1月30日

ページ数:205ページ

価格:1,500円

「本書は、新潟県総務部県史編さん室所蔵の「新潟県神社寺院仏堂明細帳」のうち、現長岡市域に関係する神社の部分を収録した。」

御祭神、由緒、社殿間数、境内坪数などを記載しているが、由緒が不詳のものが多いような気がする。新潟県は神社誌を発行していないので長岡市内については参考になる。

続きを読む 長岡のお宮 明治16年神社明細帳 長岡市史双書No.9

発行者:伊米神社社史編集委員会

発行日:1990年8月21日(非売品)

ページ数:68ページ

小千谷市に鎮座する伊米神社の社史小冊子。周辺の歴史とともに神社があったことがよくわかる。

続きを読む 伊米神社社史

編集発行:彌彦神社社務所

撮影印刷:株式会社大塚巧藝社

ページ数:24ページ

越後国一宮の彌彦神社の案内パンフレット。発行日がはっきり記載がないが、内容からすると昭和60年代の製作か?