白山比咩神社は、霊峰白山を神体山とする白山比咩大神を奉斎したのが始まり。「下白山」と称せられた白山本宮は、霊峰白山の「まつりのにわ」として、金劔宮、三宮、岩本宮と並ぶ白山四宮のひとつである。現在は「白山さん」として親しまれる加賀一宮、白山登山道のひとつ、加賀馬場の神宮寺である。創建は崇神天皇7(紀元前91)年、火災などで境内地が変わり、現在は三宮のあった地に鎮座する。

御祭神は、伊弉諾神、白山比咩大神、伊弉冉神である。白山比咩大神は、菊理媛神とも呼ばれ、縁結びの神として古くより親しまれている。

車で行く場合は北参道が便利だ。この赤い大鳥居を目印にする。

車を駐車場に停め、北参道に建つ鳥居。

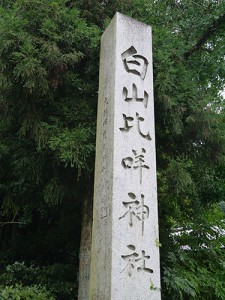

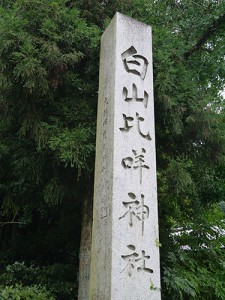

北参道の鳥居の横には明治時代の社号標が立っている。

境内に入る前に表参道を下って、表参道を上る。表参道入口の大鳥居。

大鳥居の横に立つ社号標は、東郷平八郎の謹書による。

杉や欅、楓など大木が参道脇に立ち並び、厳かな雰囲気の中、参道を上る。

途中、琵琶滝という水の流れが見える。このところの好天で水は少なめ。

参道の中間に手水舎があり、そこに鳥居が立つ。手前にはご神木の老杉が立っている。

表参道最後の鳥居をくぐると神門が見える。

神門前には攝末社の荒御前神社が建つ。南参道には住吉社が建っている。

神門には神馬舎が付属している。

神門をくぐると目前に拝殿が見える。

拝殿左前にご神木の三本杉が立つ。昭和天皇がお手まきされた杉の種を植樹したものです。

境内には白山奥社遙拝所がある。

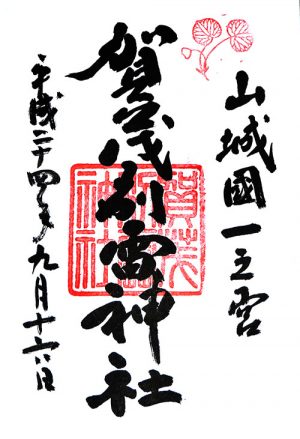

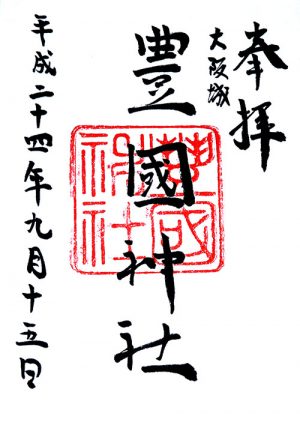

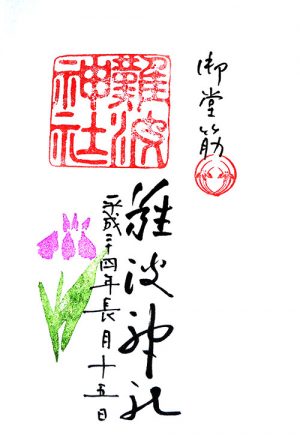

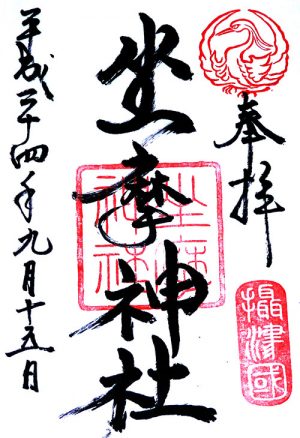

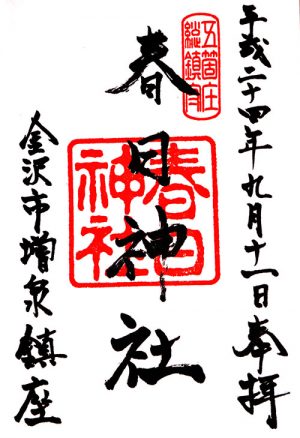

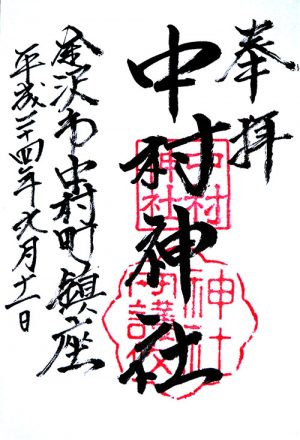

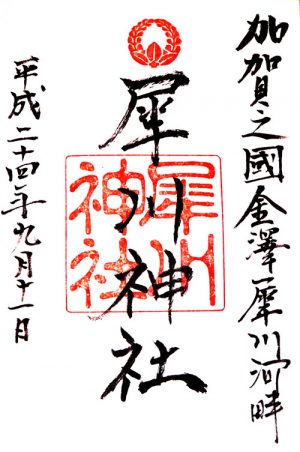

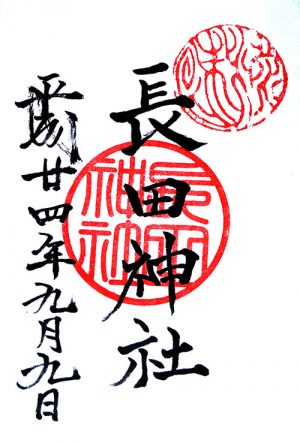

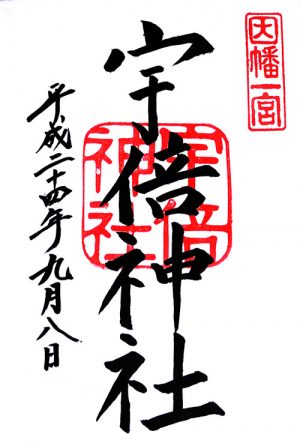

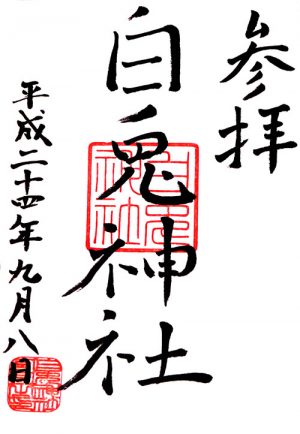

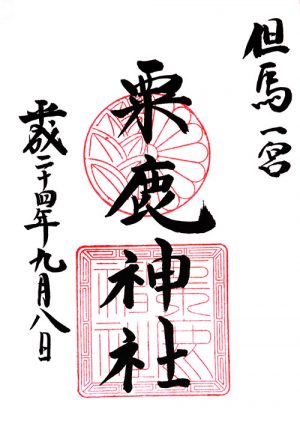

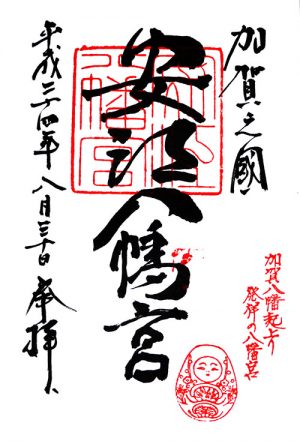

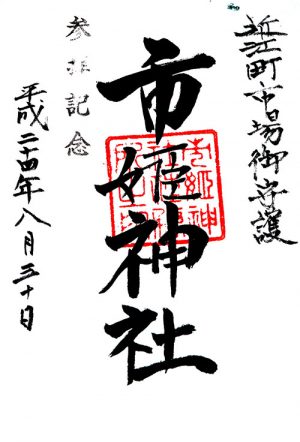

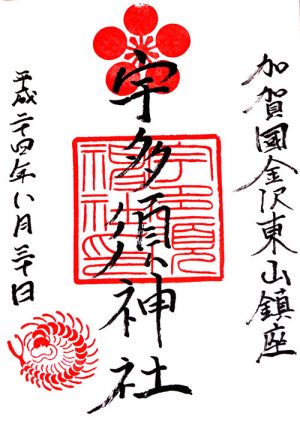

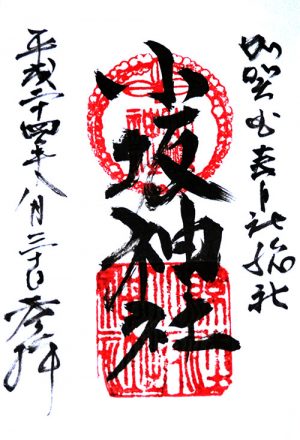

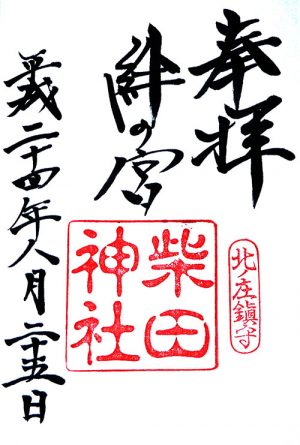

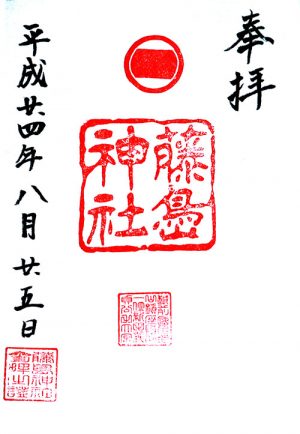

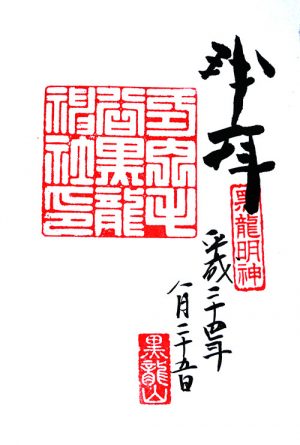

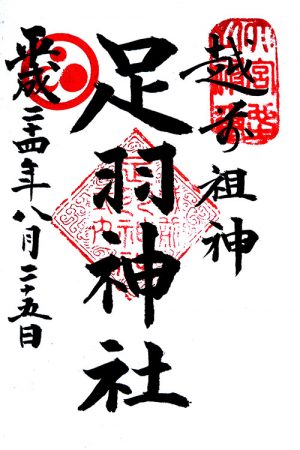

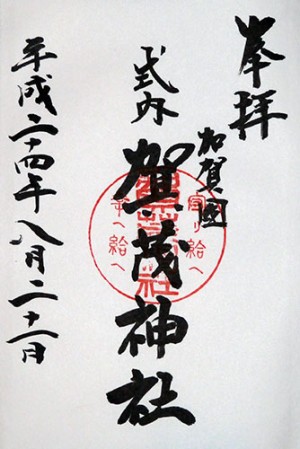

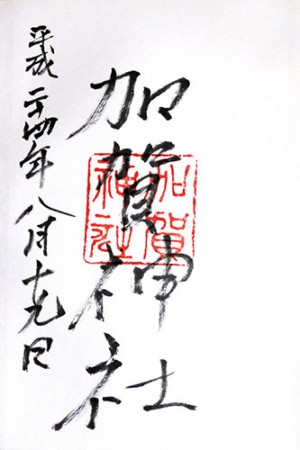

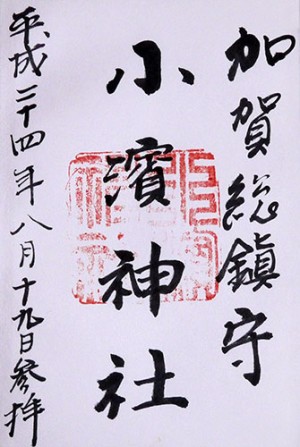

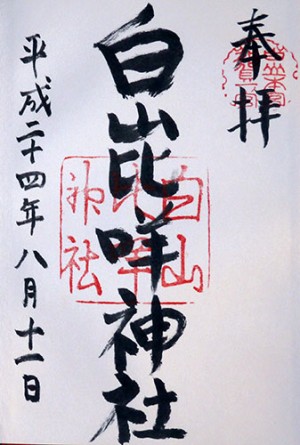

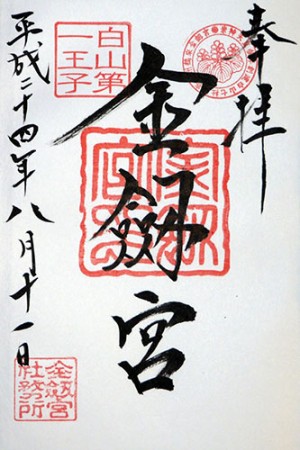

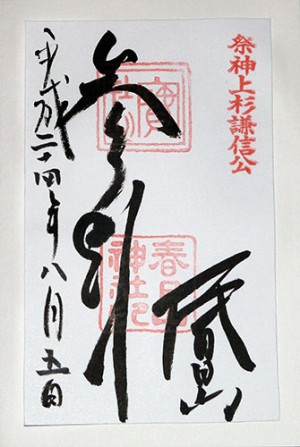

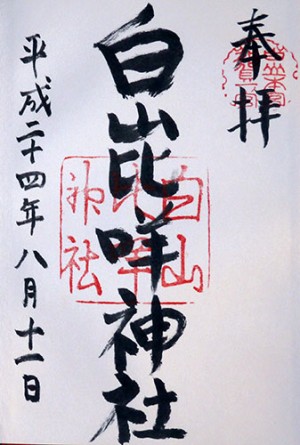

お参りの後、社務所で御朱印をいただきました。巫女さんが書いてくれるのですが、もう少し勢いある字を書いて欲しいと思うのは自分だけか。

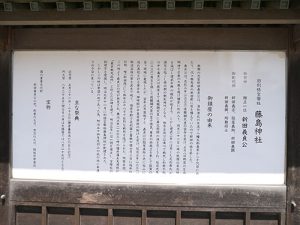

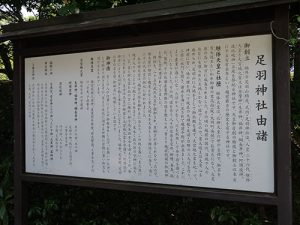

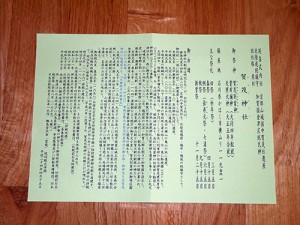

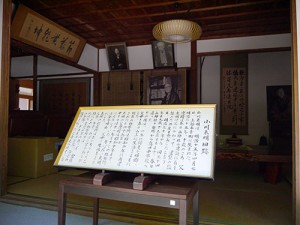

由緒の書かれたパンフレットを頂き、略史を購入してきました。

北参道、神社庭園である白光苑の前に名水、白山霊水が水を湛えている。

神社庭園は無料で入れる。苔むした庭園地が広がっている。

池の向こう岸に旧宝物館がまだ残っている。今日はここまで。

移動して、舟岡山城跡を上っていくと「白山比咩神社創祀之地」という場所がある。ここが崇神天皇7年に初めて白山本宮が建てられた場所と伝わる。

白山比咩神社ホームページ

〒920-2114

石川県白山市三宮町

TEL.076-272-0680