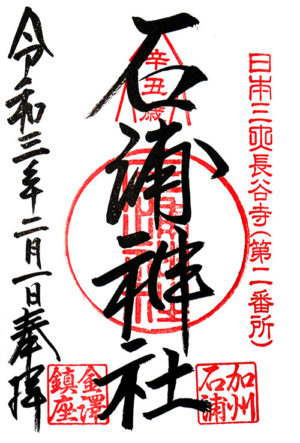

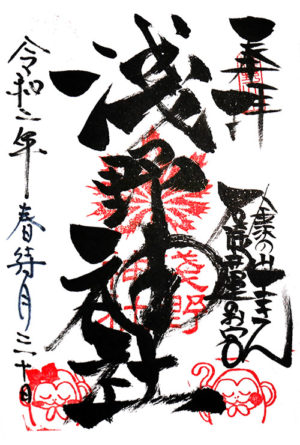

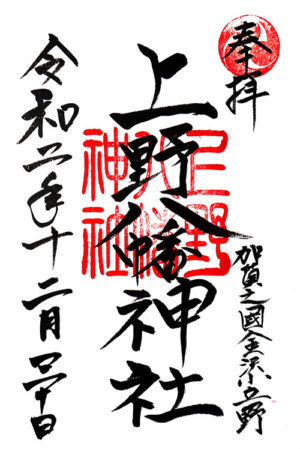

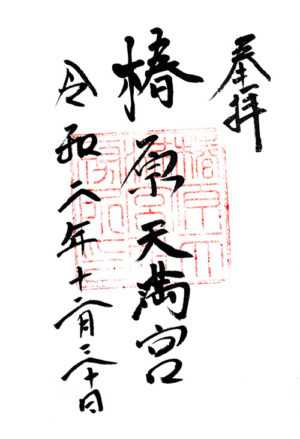

美濃加茂市に鎮座する縣主神社。御祭神は彦坐王命。

延喜式賀茂郡の比定社。鴨県主の祖神を祀っている。

朝日が眩しい。

表参道は南向き。駐車場は東側にある。

鳥居の横に「金幣社 縣主神社」の社号標が建つ。金幣社は岐阜独自の社格。

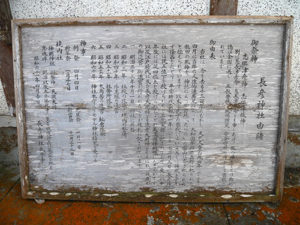

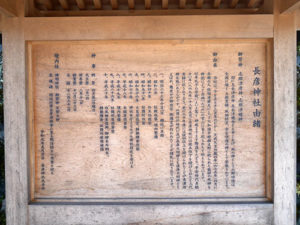

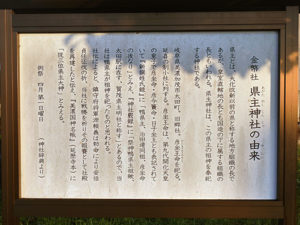

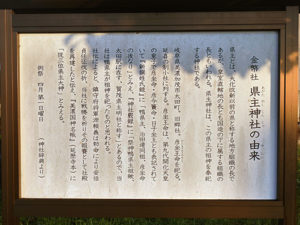

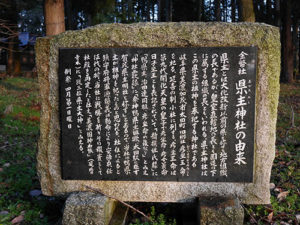

入口に由緒書きが建っている。

参道の途中に木造の鳥居が建っている。

周囲はかなり開発が続いているが、長い参道には両側に杉木立と石燈籠が並んでいてここだけ雰囲気が異なる。

歩いて行くと最後は緩やかな坂になっている。

参道は少し右に屈曲している。

見ると東側にも鳥居が建っているのが見えた。東参道入口

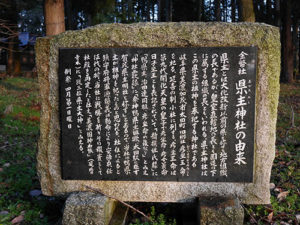

東参道には石碑になった由緒書きがある。表参道にあったものと書いてあることは同じ。

社殿に向かう。

左側には社務所。社殿とは渡り廊下でつながっている。

左側の杉に注連縄で囲まれた空間がある。

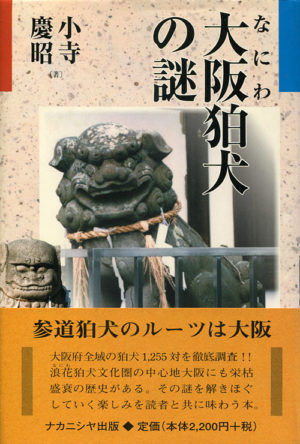

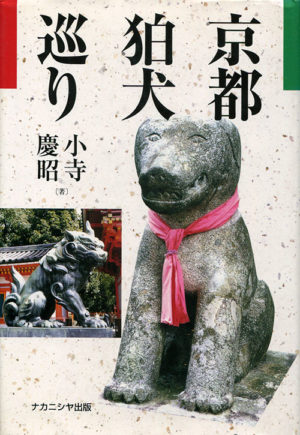

社殿の前にかがり火の籠、神馬、狛犬と蝋燭立てがある。

拝殿に参る。

拝殿の中をのぞくと御簾が掛かっている。

渡り廊下の向こうに竹囲いが見える。

行ってみると古い井戸のようだが今は使われていないようだ。

本殿

本殿の横と後ろは今は低くなっているが土塁で囲まれていた。

本殿の前には狛犬や燈籠ではなく、注連縄のかけられた石が据えられている。

横から見た社殿

社殿の右に三又の杉があり、注連縄がかかっている。御神木なのだろう。

縣主神社

岐阜県美濃加茂市西町7丁目62番地の1