金沢市に鎮座する藤棚白山神社。御祭神は伊弉諾尊を主祭神とする。

社殿は南向き。一際高いクスノキ、明治19年の犀川の氾濫で社地過半を流失し、現在地に遷座した頃にはすでに自生していたという。

鳥居をくぐり、社名にもなっている藤棚をくぐって拝殿に至る。

「八房の藤」の碑は俳人麦水の観藤の句が書かれている。

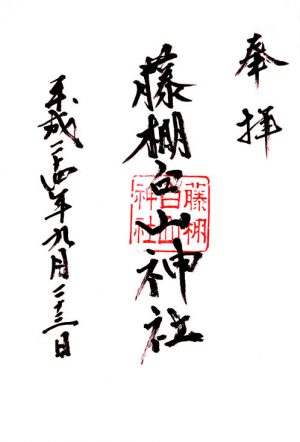

拝殿に参る。拝殿右隣の社務所兼自宅で御朱印をいただく。

拝殿後ろに本殿が連なる。

藤棚白山神社

金沢市城南2丁目6-35

金沢市に鎮座する藤棚白山神社。御祭神は伊弉諾尊を主祭神とする。

社殿は南向き。一際高いクスノキ、明治19年の犀川の氾濫で社地過半を流失し、現在地に遷座した頃にはすでに自生していたという。

鳥居をくぐり、社名にもなっている藤棚をくぐって拝殿に至る。

「八房の藤」の碑は俳人麦水の観藤の句が書かれている。

拝殿に参る。拝殿右隣の社務所兼自宅で御朱印をいただく。

拝殿後ろに本殿が連なる。

藤棚白山神社

金沢市城南2丁目6-35

金沢市に鎮座する神明宮。御祭神は天照皇大神、豊受姫大神。

国道157号線に面し、社殿は東向き。

境内には樹齢1000年を越える大ケヤキが中央に空高く枝を広げている。

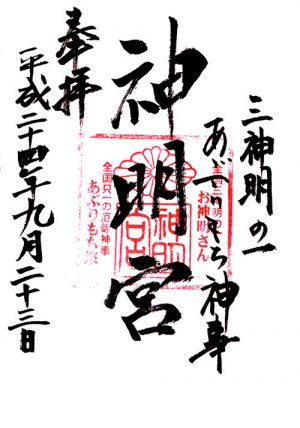

拝殿に参る。右隣の社務所兼自宅で御朱印をいただく。

境内社は拝殿の左に蛭児太神宮、御祭神は事代主神かな?

神明宮

石川県金沢市野町2丁目1−8

金沢市に鎮座する泉野菅原神社。六斗の広見では野町街道まつりが開催されていた。

主祭神は菅原道真公だが、県内では唯一織田信長公を祀る。というのも、泉野菅原神社は隣にあった玉泉寺の鎮守社で、玉泉寺は2代藩主前田利長の正室であった永姫の菩提寺。永姫は信長の四女とも五女とも言われる。利長の死去にともない高岡から金沢へ越してくる。江戸幕府がまだ盤石とは言えない情勢の中、信長を公に祀るのは憚れたため菅原道真公を主祭神とし、秘かに祀ったと考えられている。

本殿は平成12年に焼失、昨年再建が叶い、春に還座祭が行われて以降初めての信長公祭となる。人が集まってきている。

新築の真新しい社殿で、浦安舞の神事から祭りが始まる。

拝殿と本殿が一体となった社殿で神事が続く。

一通り神事が終わって社殿に入ることができた。神前に供えられた供物。

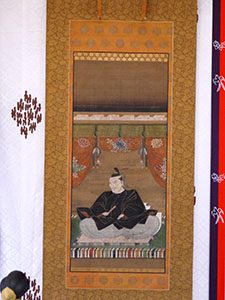

織田信長画像は滅多に公開されない宝物。祭りに合わせて公開された。

再建叶って氏子の方々のご苦労も報われただろう。

続けて四條流の包丁式が行われた。包丁式は包丁と箸を使って一切手を触れないように鯉や鶴をさばく儀式。

包丁式でさばかれた鯉も神前に供えられた。

泉野菅原神社

金沢市野町3丁目15-8

金沢市に鎮座する諏訪神社。御祭神は建御名方命、誉田別命。

寺町通りに面し、社殿は南向き。

鳥居をくぐると両側に狛犬。右の狛犬は逆立ち狛犬になっている。

拝殿に参る。隣の社務所兼自宅を訪ねるが留守だった。

境内社は稲荷社が一社。

諏訪神社

金沢市寺町5丁目2-41

金沢市に鎮座する闕野神社(がけのじんじゃ)。御祭神は天照皇大神、菅原大神。

寺町通りに面し、社殿は南向き。

社名は昔泉野の新村領地を開墾した闕野伊右衛門が創始した神明宮を当地に遷座したもので、その姓をもらい改称した。

拝殿の扁額は今も「神明宮」のままだ。拝殿に参る。

隣の社務所兼自宅で御朱印について尋ねるも授与されていなかった。

闕野神社

金沢市寺町1丁目6-50

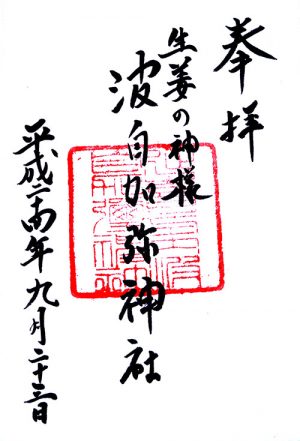

金沢市に鎮座する波自加彌神社。国内唯一の香辛料の神、波自加彌神と正八幡神を祀る。

旧北国街道沿いの二日市の町並み、社名標を右に東へ向かうと本社、まっすぐ北に向かうと里宮がある。

細い路地を中へ

里宮に参る。隣の社務所兼自宅で御朱印をいただく。

その後社名標まで戻り、本社に行く。八幡山の麓、河原市用水に架かる橋を渡る。

階段を上がる。最初は東へ向かうが、折れて北に向かう。社殿は南向き。

拝殿に参る。雨の降った曇天の元では薄暗い。

波自加彌神社

石川県金沢市花園八幡町ハ165