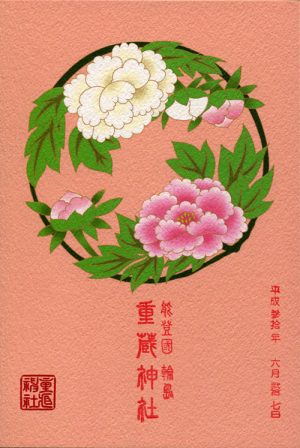

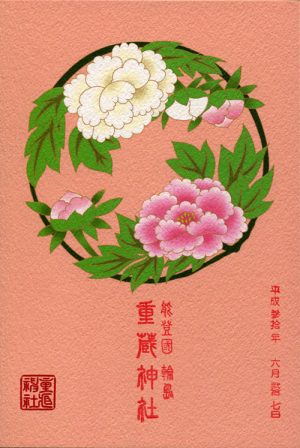

輪島市に鎮座する重蔵神社。今月の花御札をいただいてきました。6月は牡丹。

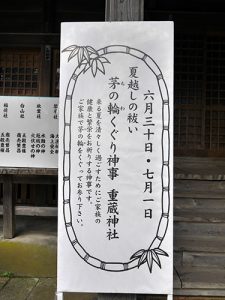

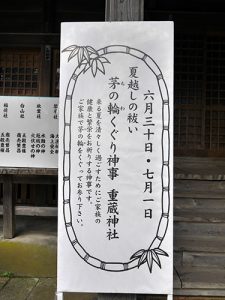

拝殿前に茅の輪がありました。今季2回目の茅の輪くぐりをします。

夏越の大祓の前に一度嵐が来そうです。

境内ではアジサイが綺麗に咲いていた。

重蔵神社

石川県輪島市河井町4-68

輪島市に鎮座する重蔵神社。今月の花御札をいただいてきました。6月は牡丹。

拝殿前に茅の輪がありました。今季2回目の茅の輪くぐりをします。

夏越の大祓の前に一度嵐が来そうです。

境内ではアジサイが綺麗に咲いていた。

重蔵神社

石川県輪島市河井町4-68

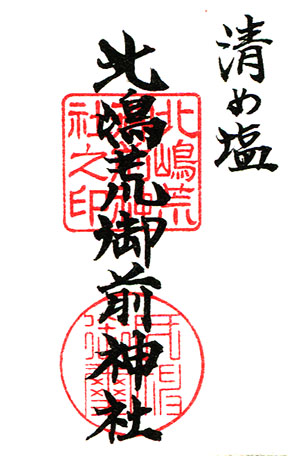

珠洲市に鎮座する北嶋荒御前神社。

今回は御朱印ではないけれども、社号印と墨書きは参考になるので掲載する。

今年は越前国から能登国が分立して1300年となり、「能登立国1300年のおもてなし」というチラシ(道の駅千里浜)の企画で行ってきた。

場所は道の駅すず塩田村

塩の資料館では製塩の方法などを学習できる。

資料館横で揚浜式という日本で唯一の製塩方式で塩を作っている。

作られた塩は道の駅でも販売されている。

チラシを持参すると清め塩をいただける。

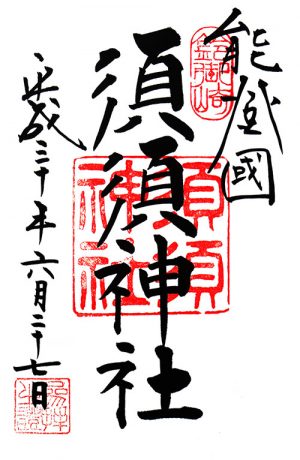

珠洲市に鎮座する須須神社高座宮。御祭神は天津彦彦火瓊瓊杵尊、美穗須須見命。

能登ふるさと博の秘宝めぐりという企画で、境内にある寺家の大奉燈収蔵庫を見学させていただいた。

4基ある大奉燈は能登に無数にあるキリコの中でも最大級のもので、9月の第2週土曜日の夜に実際に使用される。

これだけ大きいと組み立てはクレーンを使用しないといけないようで、バラすよりはこうして収蔵庫に入れたほうが管理しやすいとのこと。

文字の部分が白かったが、キリコに灯りがともると黒く浮き上がるのだそうだ。実際に見てみたい気分になった。

さすがにこれだけ大きいと人が担ぐというわけにはいかず、車が付けて引く。

それでもかなり大変だろう。

キリコが8mくらいだった以前は大鳥居の前の砂浜から海に入っていたそうだ。

今は道路ができて段差ができたので、浜の方には下りられない。

そのまま案内を受けながら拝殿の方へ向かう。

社業は800年を越える貴重な原生林が残されている。

大木も多いため、最近の強風では枝折れや倒木があったようだ。

まずは拝殿に参る。

その後、もうひとつお願いしていた拝殿横の宝物殿の中も見学させていただいた。

五体の男神像は思っていたよりも大きなものであった。四体には顎髭があるが、一体はなく若々しい感じ。

また義経伝説の残る能登ならではの、源義経ゆかりの蝉折の笛、弁慶の左銘入り守刀がある。

ほかには藩政期のものと思われる古い絵図が二枚あった。山伏山の奥宮、高座宮、金分宮、そして高勝寺と神仏習合していた頃の須須神社の様子が描かれていてとても興味深かった。

最後に拝殿横で御朱印をいただいた。

今日は雨予報であったが、案内されている間はなんとか天気が崩れなかった。境内を後にするとともに降り出し、神様に歓待された気持ちになった。

須須神社高座宮

石川県珠洲市三崎町寺家4-2