編集:式年遷宮記念誌刊行会

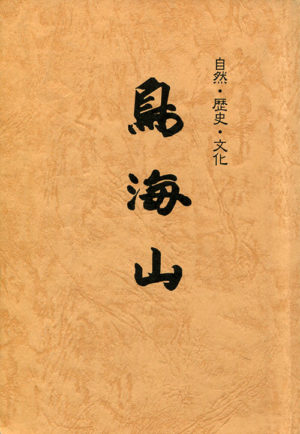

発行:鳥海山大物忌神社

発行日:1997年10月22日

ページ数:394ページ

頒価:3,000円

本殿式年造営奉賛会の事業として発行された記念誌。鳥海山の歴史がまとまって参考になる。

続きを読む 鳥海山 自然・歴史・文化

admin のすべての投稿

国内神名帳の研究 論考編・資料編

国内神名帳の研究 論考編

著者:三橋健

発行所:おうふう

発行日:1999年5月30日

ページ数:627ページ

定価:45,000+税 絶版

現存する国内神名帳の研究史や同国の国内神名帳の諸本を比較考察する。

国内神名帳の研究 資料編

著者:三橋健

発行所:おうふう

発行日:1999年5月30日

ページ数:758ページ

定価:18,000円+税 絶版

現存する国内神名帳の翻刻を収録する。

続きを読む 国内神名帳の研究 論考編・資料編

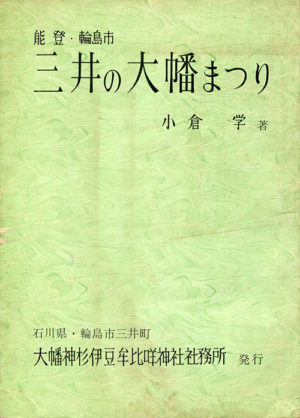

能登・輪島市 三井の大幡まつり

著者:小倉学

発行所:大幡神杉伊豆牟比咩神社社務所

発行日:1970年5月1日

ページ数:104ページ

輪島市三井の大幡神杉伊豆牟比咩神社の大祭大幡まつりを中心にその祭祀の内容を調査しまとめたものであるが、創祀の鎮座地や延喜式内社の考察、能登に伝わる猿鬼伝説など祭祀以外にも興味深い考察が収録される。

続きを読む 能登・輪島市 三井の大幡まつり

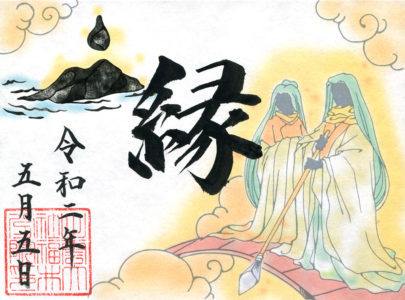

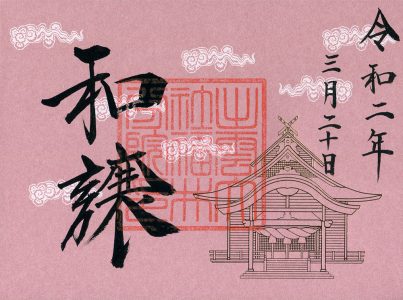

越前福井 出雲大社福井分院④

福井市に鎮座する出雲大社福井分院。

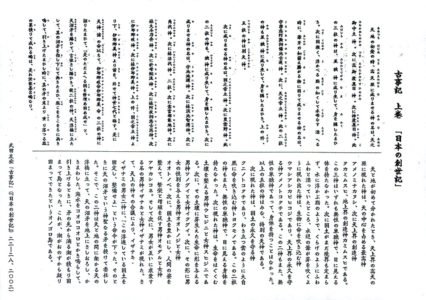

5月の特別御朱印として古事記第1回「日本の創世記」

画像では分かりにくいですが、左上のおのころ島は銀色に光ってキラキラとしている。

いつもは福井分院の案内になっているアテ紙も古事記「日本の創世記」の読み下し文と訳文が書かれています。

静かだなと思いました。

拝殿前に赤絨毯が敷かれていてお参りしようとしたら止められました。

ちょうど神殿での結婚式が終わり、新郎新婦が出てくるというので撮影に映らないように横にいてほしいと言われました。

御朱印を先にいただき神殿前の写真撮影の間しばらく待たされました。

こういう時期ですから新郎新婦の親族のみの参加者の少ない式でした。苦難の時に一緒になったお二人にはお幸せになってほしいものです。

出雲大社 福井分院

福井県福井市渕2丁目2001

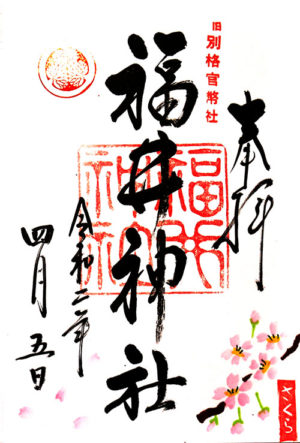

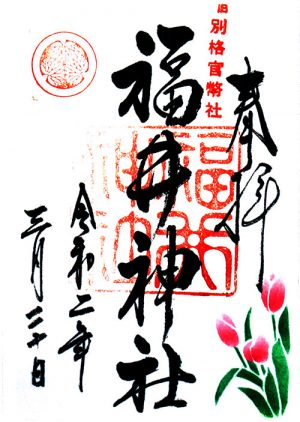

越前福井 福井神社⑦

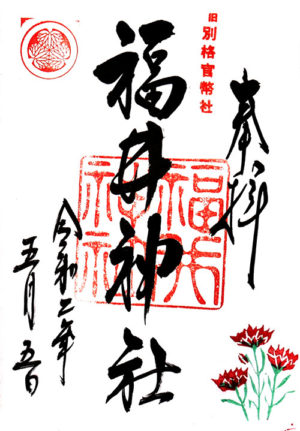

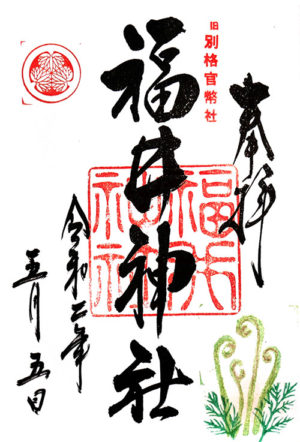

福井市に鎮座する福井神社。5月の御朱印は2種。

こちらはカーネーション

もうひとつはわらび

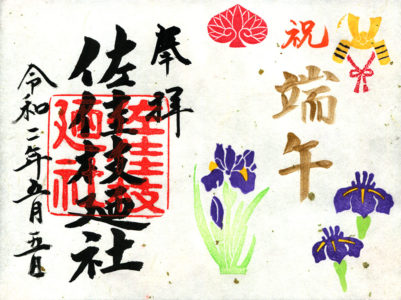

端午の節句の限定御朱印

鯉のぼりとアヤメが描かれている。

鳥居をくぐり

拝殿に参る。

今日は直書きがいらしたので御朱印帳にいただきました。

昨年の5月はツツジだったけど全くラインナップが変わりました。

境内のツツジは綺麗に咲き始めていました。

福井神社

福井県福井市大手3丁目16−1

越前福井 佐佳枝廼社⑤

福井市に鎮座する佐佳枝廼社。徳川家康公を祀る福井の東照宮。

端午の節句の限定御朱印をいただきました。5日から10日までの授与

階段を上って行く。

境内には一人もいない。外出自粛が求められているとはいえ、これでは神社経営も大変だろう。

拝殿に参り御朱印をいただく。

佐佳枝廼社

福井県福井市大手3丁目12−3

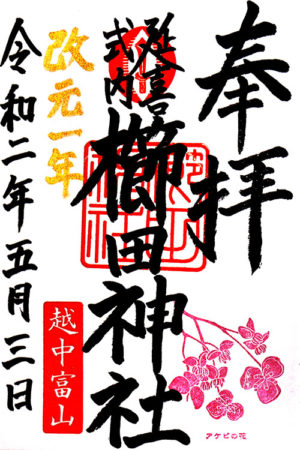

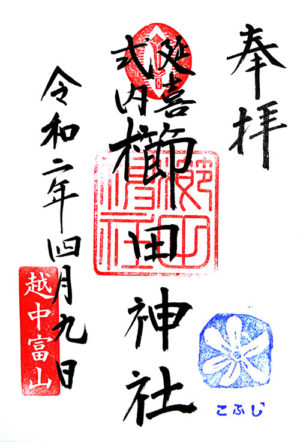

越中射水 櫛田神社⑧

射水に鎮座する櫛田神社。

5月の花はアケビの花でした。

地元の方が散歩がてら参拝に来ていました。

今まであまり気にならなかったが、よく見ると参道沿いに切株が並んでいる。

斜面沿いにもたくさんの切株がある。倒木の恐れがあって切ったのだろうが、かつての鬱蒼とした社叢がどんどんと消失し、明るい境内ばかりが増えていくのはどこか寂しい。

拝殿に参る。

先月の花コブシ。先月咲いていたコブシは終わってましたが、階段沿いの1本が遅咲きで満開になっていた。

今日は時間に余裕があったので気になっていた近くの串田新遺跡に行ってみた。

遺跡のある丘からは二上山が見える。眼下に広がる緑は麦畑。

縄文時代の竪穴住居址が3基あり、ここには古くから人が住んでいた。

ここで発掘された土器の形状は「串田新式」と命名され、縄文中期後半の標式遺跡となっている。

3基の円墳もある。

櫛田神社

富山県射水市串田字大沢6838

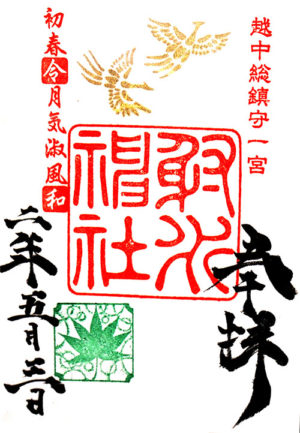

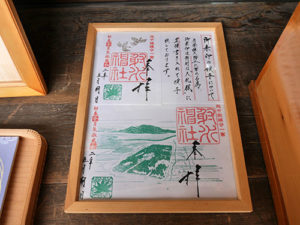

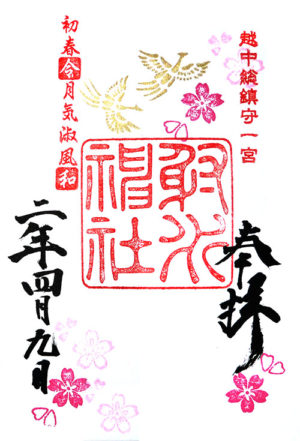

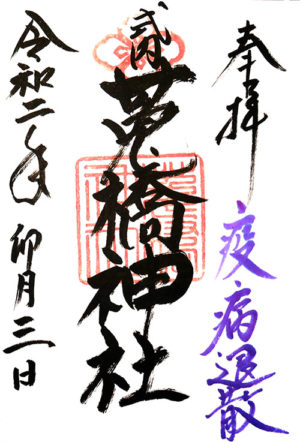

越中一の宮 射水神社⑩

高岡市に鎮座する射水神社。

5月の御朱印には青紅葉の印が押されている。

外出自粛が続いているので参拝者はまばらです。

拝殿に参る。

賽銭箱には疫病退散のお札が置いてありました。自宅用にいただきました。

御朱印は直書きがなくなり、紙による頒布に変わりました。

城址公園では八重桜が満開を迎え

水堀沿いの新緑がまぶしいです。

射水神社

富山県高岡市古城1−1

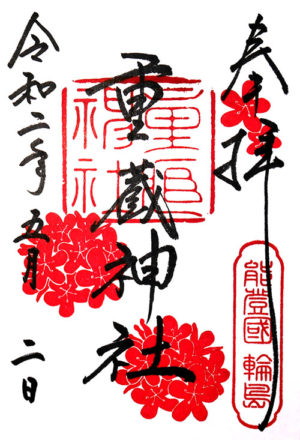

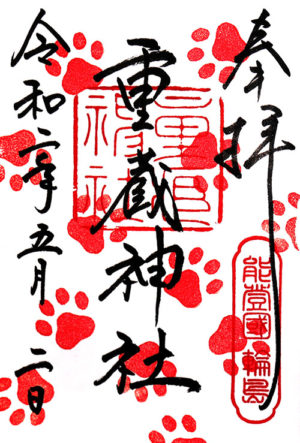

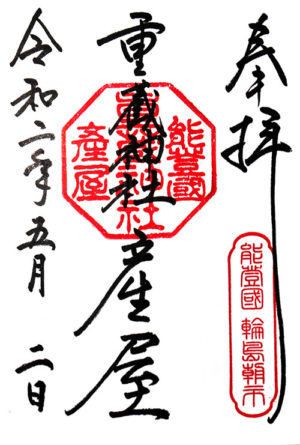

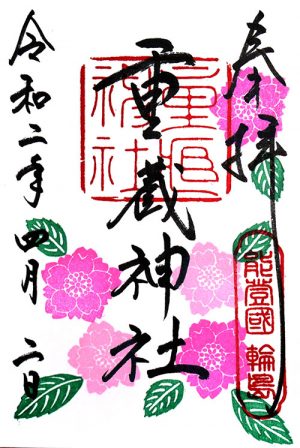

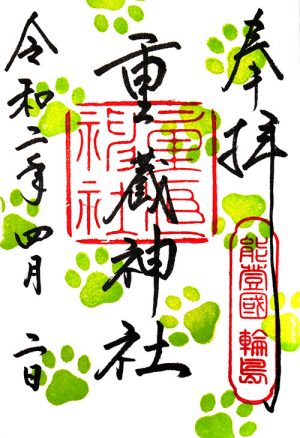

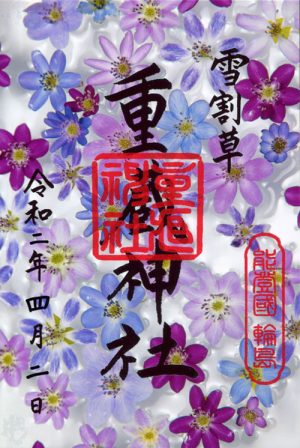

能登輪島 重蔵神社㉘

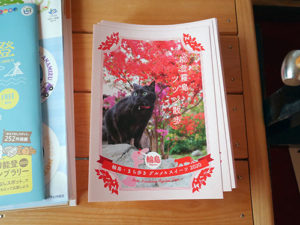

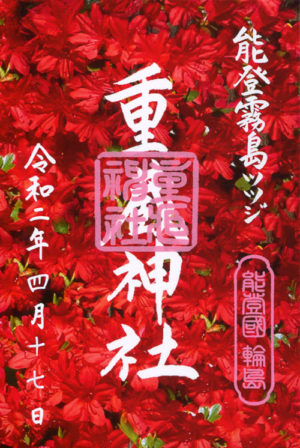

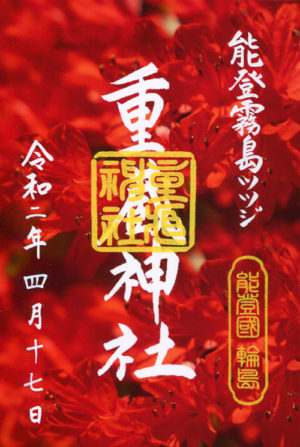

輪島市に鎮座する重蔵神社。5月の花はノトキリシマツツジです。他に1種。

2の日限定のたま様の足跡御朱印の5月バージョン。5月はキリシマツツジの赤にしてもらいました。

庚子見開きのツツジバージョン

今月の写真御朱印の新作は星桜。

これは御朱印帳には貼れないけど日付入れ忘れている。

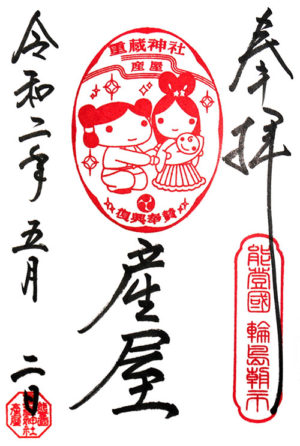

産屋は輪島朝市通りにあり、朝市が行われる午前中のみ開いている。御祭神は鵜草葺不合命。

現在はコロナウイルス感染予防のため休みなので社務所で合わせて授与中。

産屋復興御朱印

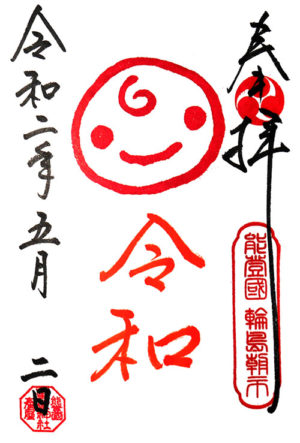

産屋令和御朱印

表参道も徐々に整っていました。

拝殿に参る。

手水の中は愛らしいウサギがいる。

GWはノトキリシマツツジの最盛期で、例年なら各所でオープンガーデンが行われている。

今年のパンフレットの表紙にはたまのかわいい姿が・・・何度も写真を撮り直したそうでいい写真です。

社務所前の3色のノトキリシマツツジがきれいに咲いていました。

赤、ピンク、白、白は少し遅咲きのようです。

境内にもノトキリシマツツジが置かれている。

重蔵神社

石川県輪島市河井町4-68

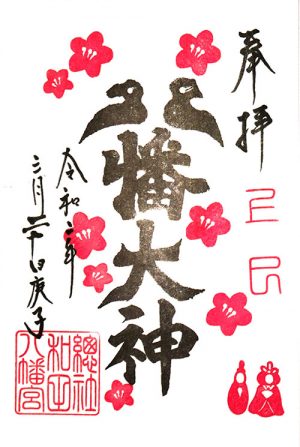

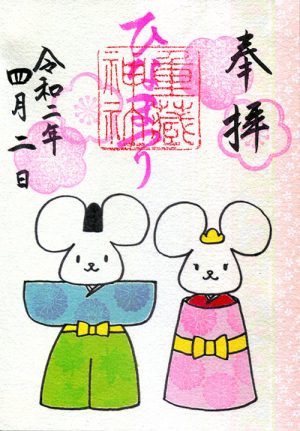

能登輪島 重蔵神社㉗

輪島市に鎮座する重蔵神社。先日参拝した後にできた御朱印をいただきに行って来ました。

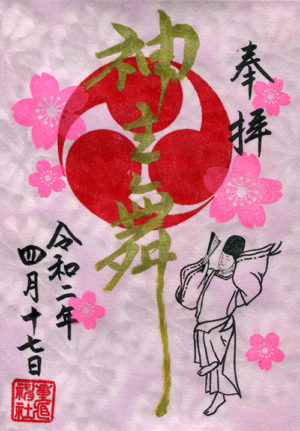

春祭りの御朱印、神主舞の見開きサイズ

春祭りの神主舞御朱印の通常サイズ

ひなまつりの4月バージョン

輪島はひなまつりが4月に行われるので雛人形に桜です。御朱印帳に直書きしてもらいました。

できたばかりだけどといただいたノトキリシマツツジの写真御朱印

こちらはノトキリシマツツジの写真御朱印の別バージョン

表参道には灯籠や旗立ポールが立ちました。

徐々に社前が整えられています。

鳥居前には社号標が移動され

灯籠の台座の補強がされていました。

拝殿に参る。

昨年GWより社務所内で御朱印を受けるようになりましたが、コロナウイルス感染予防のため対応が変わり

参拝者は外から受け渡しするようになりました。

いつもの禰宜さんが兼務社の神事からしばらくしたら帰ってくるというので、近所の一本松公園などを散策しました。

境内の三色のノトキリシマツツジは赤色がポツポツと咲き始めていました。

今まで気が付かなかった手水舎裏の山桜

ちょうど満開になり見頃でした。しばらくしたら八重桜も咲くそうです。

重蔵神社

石川県輪島市河井町4-68

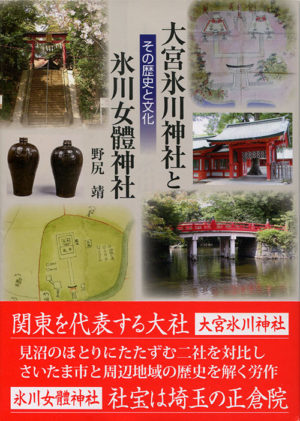

大宮氷川神社と氷川女體神社 その歴史と文化

著者:野尻靖

発行所:さきたま出版会

発行日:2020年4月10日

ページ数:183ページ

定価:1,500円+税

埼玉県を代表する二社について創立の歴史を考察し、祭祀ほかの文化遺産を紹介する。武蔵国一宮である氷川神社は一般的な解説書が少なく貴重な一書である。

続きを読む 大宮氷川神社と氷川女體神社 その歴史と文化

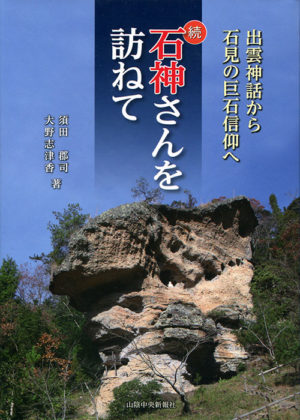

続・石神さんを訪ねて 出雲神話から石見の巨石信仰へ

著者:須田郡司、大野志津香

発行所:山陰中央新報社

発行日:2020年3月4日

ページ数:114ページ

定価:1,400円+税

昨年、山陰中央新報社に連載された「石見の巨石信仰」に修正・加筆し、旧石見国内の50カ所を紹介する。前作「石神さんを訪ねて」と合わせて島根県内の巨石信仰のバイブルとなること間違いなし!

越中一の宮 射水神社⑨

高岡市に鎮座する射水神社。

高岡城址公園に鎮座し、公園が桜の名所ともなっているので桜の期間限定御朱印があると知って参拝してきました。

コロナウイルスの影響もありとても静かな境内です。

柄杓が撤去され、水樋の設置された手水

拝殿に参る。

拝殿は戸が開放された状態です。

桜の御朱印は開花時期と満開時期で桜のスタンプの数が変わる。今は満開です。

公園内の桜を楽しみました。

本丸広場の桜

高岡城を築城した前田利長公の銅像

本丸と二の丸の間の堀

射水神社

富山県高岡市古城1−1

越中射水 櫛田神社⑦

射水市に鎮座する櫛田神社に月替わり御朱印をいただきに参拝しました。

4月はこぶしでした。

幟のかかげられた鳥居前

参道は満開になった桜

切株に植えられた木はずっと謎でしたが、花桃でした。

手水舎近くのシャクナゲがとてもきれいでした。

拝殿に参拝する。

御朱印に付されたこぶしを境内で探すとステンドグラス記念館の前に数輪咲いていました。

参道沿いには少ないけど、駐車場に戻る途中、駐車場の辺りには満開になったこぶしが数本植えられているのを見つけた。

櫛田神社

富山県射水市串田字大沢6838

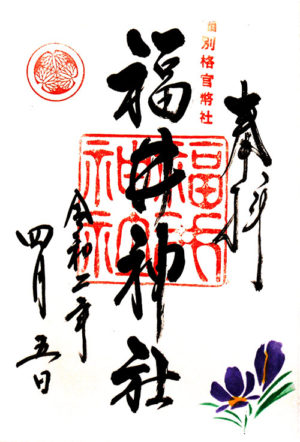

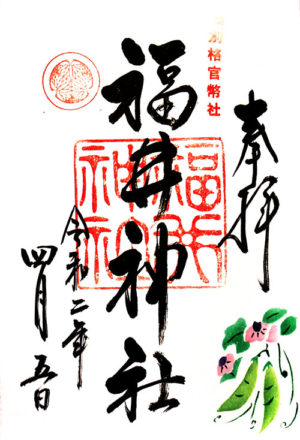

越前福井 福井神社⑥

福井市に鎮座する福井神社。

4月の御朱印は3種類。人気はさくらです。

他にクロッカス

さやえんどうがあります。

今日は直書きされる方が留守番でした。

拝殿に参る。

振り返ると福井城の内堀沿いに植えられた桜がきれいです。

本丸の桜もきれいです。

内堀沿いに植えられた桜は鳥居を越えてずっと植えられている。

御朱印はもう1種類じゃ物足りない?

福井神社

福井県福井市大手3丁目16−1

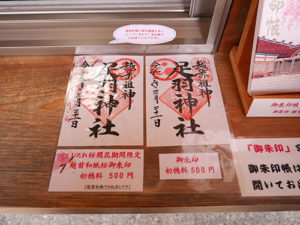

越前福井 足羽神社③

福井市に鎮座する足羽神社。

今日はさくらを見に来ました。

境内にある糸桜。樹齢は約370年ということです。

ちょうど満開でとてもきれいでした。

拝殿に参る。

開花期間限定の桜御朱印があったのでそちらをいただきました。

足羽神社

福井県福井市足羽1丁目8−25

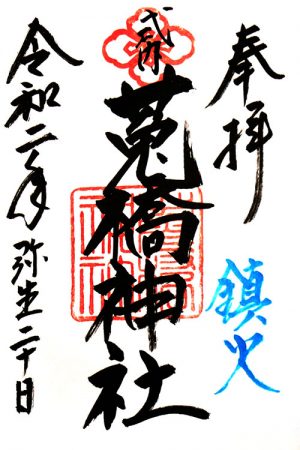

加賀小松 菟橋神社⑨

小松市に鎮座する菟橋神社。4月の御朱印をいただいてきました。

静かな境内を進み拝殿に参る。

来月開催予定であったお旅まつりの曳山子供歌舞伎はコロナウイルスの影響で中止となりました。

3月、4月は各神社で疫病退散を願う鎮花祭が行われる。平穏な生活が戻ることを願います。

菟橋神社

石川県小松市浜田町イ-233

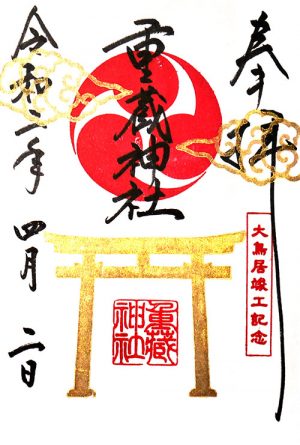

能登輪島 重蔵神社㉖

輪島市に鎮座する重蔵神社。4月の花は桜です。他に2種

庚子見開きの桜バージョン

2の日限定のたま様の足跡御朱印の4月バージョン。4月は薄い黄緑色

2日、12日、22日にもらえます。ただしシークレット御朱印なので該当日に欲しいと言わないともらえませんよ。

大鳥居御朱印の直書きバージョン

雪見草御朱印。あぜのきらめきに続く写真御朱印の第2弾です。

ひなまつり御朱印。3月3日から今日までの授与でした。明日から今月いっぱいは輪島のひなまつりに変わるそうです。

輪島ではかつて3月初めはまだ雪深い時期だったので、暖かくなる4月3日にひなまつりを行うそうです。春の例祭も4月初旬に行われ、ひなまつりと例祭で春を迎えたことを喜ぶということですね。

大鳥居の再建にともない道路際に建っていた社号標も移転するため撤去されました。

鉄パイプのある2カ所に新しく旗立台が築かれるそうです。

大鳥居の右前に社号標が建てられる。

拝殿に参る。

4月の御朱印一覧

コロナの影響もあるとは思いますが、最近は御朱印の郵送依頼も増えてきたということです。

ひなまつり御朱印は直書きもありますが、書き置きは手摺り和紙に書いてあり、服の模様は1枚1枚違っています。

輪になった新しい手書き御朱印もありました。

重蔵神社

石川県輪島市河井町4-68

美濃岐阜 丸山神社(伊奈波神社旧地)

岐阜市に鎮座する丸山神社。御祭神は伊奈波大神で、伊奈波通りに遷座した延喜式美濃國厚見郡の物部神社の論社伊奈波神社の旧社地となる。

現在は伊奈波神社の境外摂社となっている。

岐阜公園から金華山山頂への登城口のひとつから登る。

5分ほどで境内に到着。

斎藤道三の稲葉山城築城により現在地に遷座、江戸時代に摂社丸山神社として復興して昭和初期まで社殿も残っていたという。

現在でもその名残として拝殿前の烏帽子岩が残り、

その後ろに拝殿の基台

さらに後ろの大岩の先端に本殿?の石積みが残っている。

復興された丸山神社の境内はここまでなのだろう。

さらに奥に進むと現在の丸山神社の石祠(扉がないのでそう呼んでもよいか疑問だが)が石積みの上に鎮座する。

ここから正面の木々の間に山が見る。伊奈波山だろうか

丸山神社(伊奈波神社旧地)

岐阜県岐阜市岐阜公園内

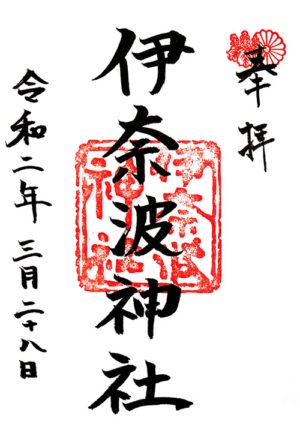

美濃岐阜 伊奈波神社

岐阜市に鎮座する伊奈波神社。御祭神は五十瓊敷入彦命を主祭神とし、渟熨斗媛命、日葉酢媛命、彦多都彦命、物部十千根命を配祀する。延喜式美濃国厚見郡の物部神社の論社であり、当社と合祀の2説がある。

神社は丘陵の斜面に沿って社殿が配置されている。右手の山が伊奈波山で山頂に峯本宮があるらしい。

参集殿の前を通ると密集して賑やかに、今日は結婚式があったようで新郎新婦が写真を撮っていました。

鳥居をくぐって進むと神橋の先に楼門が建っている。

楼橋の右手に楓稲荷神社(御祭神:宇迦之御魂神)

左手にいなば大黒社(御祭神:大己貴命)

楼門をくぐる。

階段の先に神門・拝殿が見える。

拝殿に参る。本殿はよく見えない。

左手を見ると檜皮葺きの校倉

校倉の奥に末社が二棟見える。

奥に大行事社・右御前社・峯八王子社・金社・大神門社・髙山社・品部社の七社、手前に野宮八幡社・総神社・祖會路神社・兒御前神社・大国主神社・楠神社の六社が祀られている。

さらに山門左の回廊隅に神馬像がある。

楼門の段に戻る。右手に和歌三神社(御祭神:住吉神・玉津島神・人丸神)、須佐之男神社(御祭神:須佐之男神)、天満神社(御祭神:菅原道真公)、東照宮(御祭神:徳川家康公)四社の合祀殿。

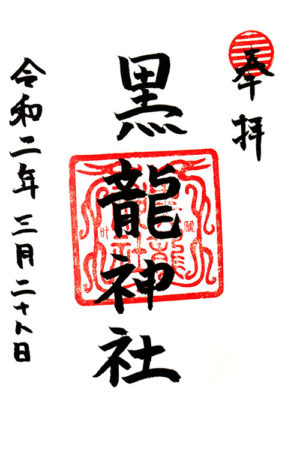

その左上方に黒龍社(祭神:高竉神)が建っている。

近づけば龍頭岩が見られたみたいだが忘れた。

黒龍社にも御朱印がある。黒龍社は伊奈波神社が遷座してくる前からの地主神のようだ。

左に烏帽子岩がある。

他にも吉備神社、秋葉神社、金山神社・愛宕神社、松尾神社があるが抜けている。

斜面になっているので、境内からでも市街が見える。

隠れキャラのようでそんなのいた?という方もいるだろうなというのが

神門前の狛犬の下に逆さ狛犬が左右それぞれにいる。授与所にも逆さ狛犬のおみくじがあるので要チェック

伊奈波神社

岐阜県岐阜市伊奈波通り1の1

加賀小松 菟橋神社⑧

小松市に鎮座する菟橋神社。3月の御朱印をいただいてきました。

拝殿に参る。

上巳の節句の扇が飾られていました。質素で良いです。

あと2カ月余りでお旅まつりですが、今年は無事に開催できるでしょうか。

一所懸命練習している子らのためにも無事に開催できると良いですね。

菟橋神社

石川県小松市浜田町イ-233

越前福井 和田八幡宮⑤

越前福井 出雲大社福井分院③

福井市に鎮座する出雲大社福井分院に行って来ました。

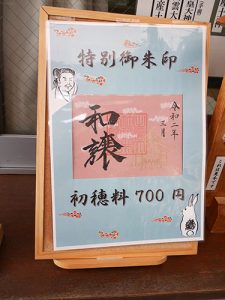

目的は特別御朱印です。10日、20日と土日祝日のみ頒布されています。

土日祝日だと結婚式をしている日も多いのですが、静かです。これもコロナウイルスの影響でしょうか。

手水もコロナウイルスの影響で使用中止になっていました。

水自体は問題ないと思いますが、柄杓を共通することを問題としたのでしょうか。

拝殿に参る。

今月の特別御朱印は金色で拝殿と、白い瑞雲が描かれている。先月までは切り絵だったんですが、切り絵ではなくなりました。

薪の代わりにロウソクに火が付けられ、少し違和感がありますね。

出雲大社 福井分院

福井県福井市渕2丁目2001

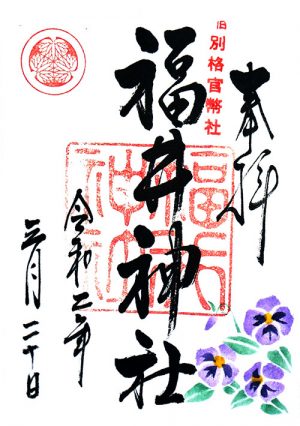

越前福井 福井神社⑤

福井市に鎮座する福井神社。先月に続き月替わり御朱印をいただきに来ました。

3月はチューリップと

パンジーの2種類

今月はひな祭りの特別御朱印もありました。

三連休初日は曇天のなかの参拝となりました。

拝殿に参る。

今日は留守番の方のみだったので書き置きをいただきました。

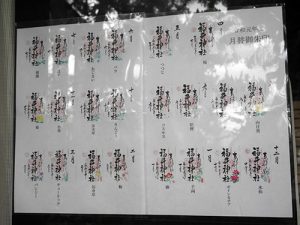

令和元年度の御朱印一覧

4月 梅

5月 つつじ

6月 バラ、あじさい

7月 はす、朝顔

8月 向日葵、百合

9月 桔梗 コスモス

10月 りんどう、キンモクセイ

11月 小菊、菊

12月 水仙、ポインセチア

1月 千両、椿

2月 梅、福寿草

3月 チューリップ、パンジー

令和元年度限定御朱印

10月22日 即位礼

11月14日 大嘗祭

1月1日 正月初詣

2月3日 節分

3月3日 桃の節句

先月も節分の特別御朱印あったようだが参拝したときには終了していた。今月もそう変わらない月後半だったにもかかわらず残っていたということは、やはりコロナウイルスの影響が大きいようです。

福井城本丸堀に隣接して鎮座する福井神社、鳥居の方角からすると本丸堀西側が表参道ということになるのでしょうが、この灯籠は本丸堀北側の遊歩道入口に建てられたもので、裏参道ということになるのだろうか。

福井神社

福井県福井市大手3丁目16−1

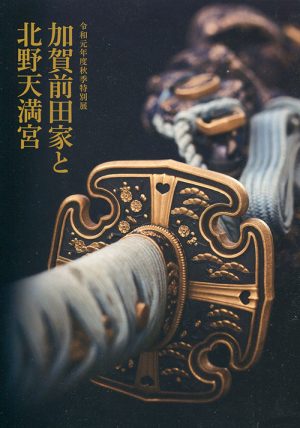

加賀前田家と北野天満宮

編集・発行:石川県立歴史博物館

発行日:2019年9月14日

ページ数:226ページ

頒価:2,100円

石川県立歴史博物館の令和元年度秋季特別展の図録。菅原道真公の子孫を称する加賀前田家が五十年忌毎に北野天満宮に奉納した太刀を縁として、北野天満宮の宝物と、その北野天満宮を模して創建された小松天満宮の宝物の中心にした展示内容。

続きを読む 加賀前田家と北野天満宮

いしかわの神々 信仰と美の世界

編集・発行:石川県立歴史博物館

発行日:2019年4月27日

ページ数:171ページ

頒価:1,600円 絶版

石川県立歴史博物館の令和元年度春季特別展の図録。注目は門外不出の御神像だが、それ以外にも多数の文化財が収録される。特別展開催期間が終わるかどうかに品切れになった人気の図録。

続きを読む いしかわの神々 信仰と美の世界

氷見市神社調査報告書

発行:氷見市教育委員会

発行日:2002年3月31日

ページ数:346ページ

頒価:2,000円

氷見市内225社の文化財調査。神像や仏像、狛犬、鳥居、社額、棟札ありとあらゆるものが調査対象となっている。社殿の平面間取り図もあり、その調査量には驚く。

続きを読む 氷見市神社調査報告書

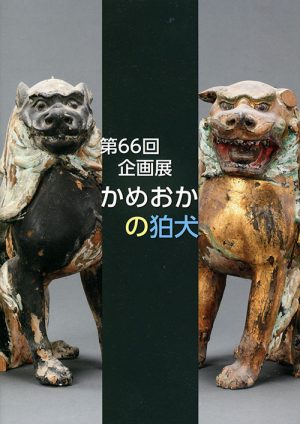

第66回企画展 かめおかの狛犬

編集・発行:亀岡市文化資料館

発行日:2019年10月18日

ページ数:32ページ

頒価:600円

亀岡市文化資料館の令和元年度秋季企画展の図録。亀岡市内の神社の狛犬を集める。本殿や拝殿内に収められている狛犬は普段見ることができないので貴重な姿を見られる。姿形も様々な狛犬が収録されていて面白い。

続きを読む 第66回企画展 かめおかの狛犬

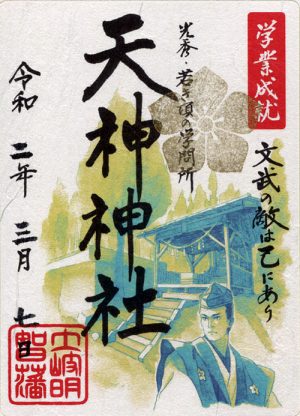

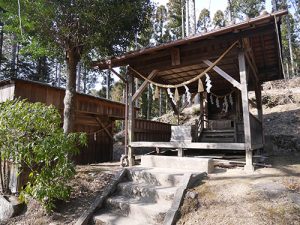

万ヶ洞天神神社

岐阜市に鎮座する万ヶ洞天神神社。明知城(白鷹城)の登城道の途中に鎮座し、御祭神は菅原道真公。

今年はNHK大河ドラマ「麒麟がくる」が放映されていて明智光秀公が注目される中、ここ恵那市明智町にもぎふ恵那大河ドラマ館がオープンしました。私も目的はそちらだったんですが、時間配分を間違えて明智町はじっくりとゆかりの地をめぐる時間がなくなりました。といっても御朱印をひとつ見つけたので天神神社だけ参拝することにしました。

大河ドラマ館のある大正浪漫館の前を通り過ぎ、裏手の明知城への登城道を進みます。

途中手水がありました。

天神神社に参拝する。

本殿には神牛が祀られていました。

本殿隣の建物は現在参集所として使用されているものだろうか。

「光秀学問所趾」の看板が吊られている。明智光秀公の生誕地には複数の説があり、ここ明智町もそのひとつになっている。近くの千畳敷砦には産湯の井戸が伝えられ、光秀幼少のとき、京都嵯峨天龍寺の学僧を招いてここ天神社で学んだと伝えられている。

山中の神社は当然のように無人であるが、日本大正村のお店で御城印とともに御朱印が販売されていた。

明智家家紋の桔梗紋と天神社、光秀公が描かれた御朱印は御城印と同じく公式のものではないらしい。

左下の朱印も正式に使用されている印ではないとのこと。シール式で御朱印帳にも貼りやすい。

万ヶ洞天神神社

岐阜県恵那市明智町1318-2

住吉大社略記

発行者:住吉大社社務所

発行日:1955年1月1日

ページ数:34ページ

大阪市に鎮座する住吉大社の神社略誌。昭和36年の御鎮座千七百五十年大祭に向けて昭和30年に工事が始まり、奉賛金を集めるために作成されたものと思われる。

続きを読む 住吉大社略記