南砺市に鎮座する神明宮。御祭神は天照大神。延喜式砺波郡荊波神社の論社。

集落に入る南の道路沿いに「村社 神明宮」の社号標とのぼりポール。

住宅地の前にものぼりポールが建つ。

住宅と車庫の間の参道。手前の家は一般の民家のようだった。

境内の入口に鳥居

拝殿に参る。

拝殿のサッシは開かなかったので、外で参ったが、提灯の後ろに扁額が見える。

本殿も覆屋の中のようだ。

右には境内社の秋葉社の石祠が建つ。

神明宮

富山県南砺市桐木155

南砺市に鎮座する神明宮。御祭神は天照大神。延喜式砺波郡荊波神社の論社。

集落に入る南の道路沿いに「村社 神明宮」の社号標とのぼりポール。

住宅地の前にものぼりポールが建つ。

住宅と車庫の間の参道。手前の家は一般の民家のようだった。

境内の入口に鳥居

拝殿に参る。

拝殿のサッシは開かなかったので、外で参ったが、提灯の後ろに扁額が見える。

本殿も覆屋の中のようだ。

右には境内社の秋葉社の石祠が建つ。

神明宮

富山県南砺市桐木155

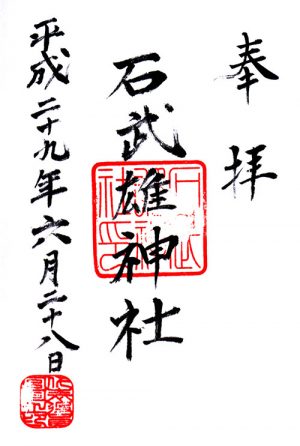

南砺市に鎮座する石武雄神社。御祭神は石武雄神を主祭神とし、天照皇大神を合祀する。三代実録記載の石武雄神の論社。

社叢の森に向かって道路沿いに社号標が建つ。田の中を長い参道が続く。

参道の途中に鳥居が建つ。

参道沿いに雉子が一羽。追いかけっこするように参道を進む。

境内に入る石橋を渡ると二の鳥居が建つ。石橋の下には用水が流れる。

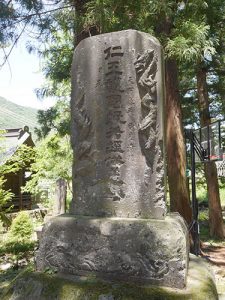

境内に入ると「本願寺五世 婥如上人御旧跡」の石碑が建つ。婥如上人が北陸布教の途中、倶利伽羅で老翁に話を聞いて、当地に一週間逗留したという。後に上人は瑞泉寺を開く。

拝殿はサッシに囲われている。

拝殿前に随神座像が立っている。高岡の有磯正八幡宮では入口に随神像が立っているが、拝殿前のものは初めて見た。

拝殿に参る。正面に大きな扁額が掛かっている。女武者が中央に描かれているので巴御前だろうか。巴御前は南砺市福光で亡くなったという伝説も残っている。

本殿もサッシに囲われている。

本殿の左に庭園がある。小山の上に社殿が建つ。

拝殿の右には社務所が建つ。

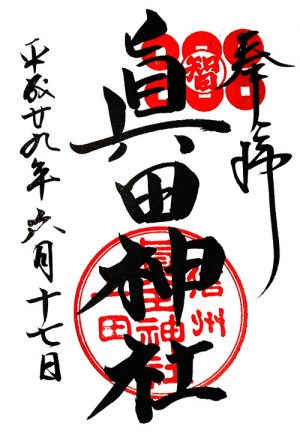

左方には宮司宅が建つ。御朱印をいただく。宮司が書いている間、奥様と話をしていた。社家河合家は現宮司で45代続いていて、寺から奥様が嫁いだ当時は地元の方に「ひいさま」(姫様)と呼ばれた時期もあったようだ。社宝は阿弥陀三尊像の懸仏で、かつての御神体であり、今でも三十三年に一度御開帳される(岩武三社権現式年開扉大祭。次回は2026年7月)という。

境内の東の田の中、一本の木の下に石碑が見えた。

近づいてみると「六郎塚」とある。

神社の縁起によると、崇徳天皇の天承年間、信州水内郡野尻の郷士河合典膳の子・河合五郎、六郎の兄弟が生れ国の守護神である熊野三神の霊夢によって越中国礪波郡石武野に移って統治したという。河合氏がその熊野三神を当社に合わせ祀り「岩武三社権現」と称し、残る懸仏も三社権現である。以来石武野は、河合氏の故郷の名に因んで野尻郷と称せられたという。六郎塚があるということは五郎塚もどこかにあったのだろうか。

石武雄神社

富山県南砺市野尻711

高岡市に鎮座する移田八幡宮。御祭神は移田大神、譽田別尊、天照皇大神、豊受大神。三代実録記載の杉田神の論社。

社殿は東向き。境内には大木が多い。

境内の外右側に赤い社務所が建つ。

境内の右には忠魂碑などが並ぶ。

境内に入ると左手に祭具庫か神輿庫

参道の燈籠は積まれた岩の上に乗っている。

拝殿に参る。

拝殿をのぞくと薄暗いが源平合戦のような大きな絵馬が正面に掛かっている。

拝殿の後ろは玉垣に囲まれているが、本殿の前に中門が建つ。随神が両側に座す随神門のようだ。

本殿は覆屋の中で、玉垣からの角度だと中がよく見えない。

拝殿左に広川社。明治の初めに二度の大火のとき、御神託により境内神木百六十柱の高神大神を祀ったという。

広川社の後ろには境内一の高さの御神木がそそり立つ。

拝殿の右側に境内社の稲荷社と

天満宮。稲荷社の屋根しかないような祠はなぜなのか気になる。

移田八幡宮

富山県高岡市中田4673

富山市に鎮座する日宮神社。御祭神は天照皇大神、天穗日命を主祭神とする。延喜式射水郡多久比禮志神社の論社。

境内は東向き。周囲は完全に市街地化しているが、境内の木の大きさからすると、周辺はもっと鬱蒼としていたのかもしれない。

入口の社号標には「日宮神社」とある。

裏にまわると「村社 手向神社」と書いてある。以前の社号らしいが再利用している例は初めて見た。

境内に二宮金次郎像

燈籠は掃除中か崩れたものか

拝殿に参る。

拝殿中央に唐子の奉納額、右に社号奉納額、左は第四次川中島合戦のようだ。

拝殿からは階段を下りて覆屋の中に本殿が入っている。

神明造の本殿

日宮神社

富山県富山市黒瀬北町2-14

富山市に鎮座する新川神社。御祭神は大己貴命、大新川命を主祭神とし、天照皇大御神、白山比咩命、琴比羅神、建御名方命、菅原道真公を合祀する。三代実録記載の新川神の論社。

新川神が新川郡の由来とも言われ、新川神社の建った場所を新川庄と呼び、後に略して新庄の地名が起こったという。

境内の西に道路が通り、交通量もそこそこあるので少し騒々しい。入口に「郷社 新川神社」の社号標が建つ。

扁額のかかる鳥居をくぐり、社殿までまっすぐ参道が通る。

拝殿に参る。

拝殿には正面に龍の彫刻がかかる。

拝殿には「卯杖、卯槌祝の額」が掛かっている。宮中で正月初卯の日に邪気払いとして行われたもので、天保四年まで新川神社でも行われた。奉納額は弘化四年に富山藩の画家が描いたもの。

社殿はコンクリート製

本殿右の建物は神輿倉か?

社殿の左を進むと奥に新しい参集殿が建っている。

授与所を見ていると、破魔矢と並んで薙刀開運導き守という変わった授与品があった。例祭で猿田彦神が薙を持って歩く。

境内の東に石碑が並び、一角に狛犬の先に2つの石が並ぶ。

陰陽石だという。

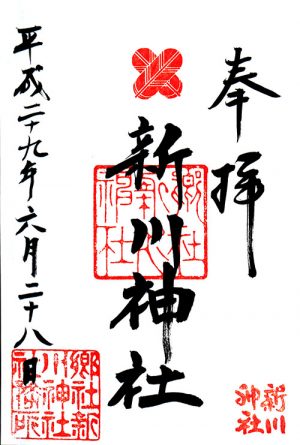

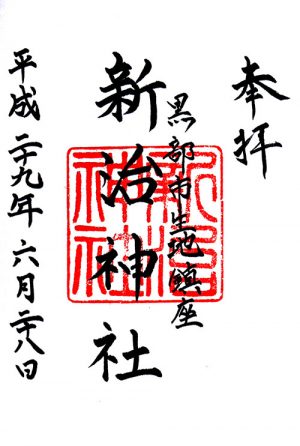

社前に隣接して宮司宅があり、御朱印をいただいた。

新川神社から徒歩3分の場所に新庄小学校が建つ。ここは東に常願寺川、西に荒川が流れる要害の地、北陸道に面する交通の要衝でもあった新庄城跡であった。新川神社は新庄城の守護神であって新庄城の落城とともに神宝などを焼失したという。本丸と推定される高台は、かつて御屋敷山と呼ばれ、小学校グラウンドになっているというが、削られて往時の面影はない。

新川神社

富山県富山市新庄町2-13-45

滑川市に鎮座する加積雪嶋神社。御祭神は大山咋命、大己貴命。

社前の北を通る道路の北が海であり、高い防潮堤が建っている。

通り沿いに「大岩道」という道標が残る。近くの北陸道分岐点に立っていたもので、立山へ向かう道しるべであった。

一の鳥居は北向き。「郷社 加積雪嶋神社」の社号標が建つ。

境内東側の通りに石碑が並ぶ。右2つは「北辰星」「庚申塚」と書かれている。道しるべも2つあるといい、右から4、5番目のものだろうか。立山大権現と書いた法華塔や地蔵も多い。

鳥居をくぐると右に折れ、二の鳥居の先に社殿。社殿は東向き。

拝殿に参る。拝殿前に前の社号「加積雪島神社」の扁額が掛かる。中には「加積雪嶋神社」の扁額が掛かっていた。

拝殿の左に飛び出す建物。高欄があり、舞殿のようにも見える。

幣殿、本殿と覆屋の中。

拝殿左に薬師神社。昭和31年創建の末社。

なぜ薬師かというと滑川地区配置家庭薬協同組合による建立だから。

薬師神社のそばにあるこの土台には何が立っていたのだろうか。銘板も外されていて不明。

加積雪嶋神社

富山県滑川市加島町2050

滑川市に鎮座する中加積神社。御祭神は天照皇大神、須佐之男神。

八坂社を神明宮に合祀し中加積神社と改称する。住宅街にあり境内の森が目立つ。加積郷は滑川市、魚津市、上市町にまたがる範囲であったと言われるが、現在は富山地鉄本線の中加積駅があり、一駅北西に西加積駅がある。近代まで加積郷の地名が残った地域だと言える。

鳥居は西向き。入口に鳥居とのぼりポールが建つ。

鳥居の先に建物があるが、社殿ではなく倉庫のようなもの。

鳥居をくぐって右に社務所。

反対の左に社殿。社殿は南向きで、拝殿前の左右の大スギが御神木になっている。

拝殿に参る。

本殿は覆屋の中だが、拝殿正面から明るければ少し見ることができる。

中加積神社

富山県滑川市堀江上前田156

黒部市に鎮座する新治神社。御祭神は譽田別尊、建御名方命、少彦名命。三代実録記載の新治神の比定社。

二度目の参拝。今日は御朱印をいただけた。書けるのは宮司の娘さんのみのようだ。

社殿へと続く参道。10月26日の夜から深夜にかけて行われるたいまつ祭りでは参道両側に大たいまつが並び、過去には火傷や喧嘩が絶えなかったという。元は早朝4時頃に神輿の宮入が行われたが、参加者を増やすため0時過ぎに変更され、神輿の担ぎ手も町会単位から満42歳の厄年に変更されて、他町会への当て付けもなくなり喧嘩は減ったようだ。

拝殿に参る。今は大きな松が目立つ境内だが、松は100年ほど前に植樹されたものらしい。

境内の西に広がる公園と月見嶋の清水は、100年ほど前に大正天皇が皇太子の時に近くを行啓する際に神社が町に寄付し整備したものという。

公園の清掃をしていた年配の方に声をかけられて少しの間話をした。

月見嶋の清水には鯉がたくさん泳いでいるが、近くの廃止された池や鯉商人から譲られた鯉を補充しているという。先日も100匹以上黒い鯉を入れたというが、20センチ以下の鯉は近くに巣を作るサギやトンビにやられて大きなものしか残っていない。まさに弱肉強食。

生地の地は湧き水も多く、各家には地下水の井戸があるといい、池も昔はブクブクと湧き水が沸いていたという。上流のダム建設や工場の地下水利用で水位が下がり、30メートルで出た地下水が80メートルも掘らないと出ないとか。

北前船の寄港地でもあった生地の港だが、小型漁船が主流になると少し南の石田の浜のほうに移り、船が大型化するに伴い、また生地に戻ってきたらしい。

黒部市では三島さん(八心大市比古神社)と並ぶほどの大社であった新治神社だが、かつては黒部川を挟んで入善のほうまで影響があったという。今は時代の流れなのか、宮司の対応なのか、見る影もない。

祭りの話、公園管理の話などいろいろと話を聞けて楽しかった。

新治神社

富山県黒部市生地716

白山市に鎮座する金劔宮。御祭神は天津彦彦穂瓊瓊杵尊を主祭神とする。

5年ぶりの境内。雨の合間を狙っていたが、晴れないので雨の参拝となった。

拝殿に参る。

前回紹介しなかった場所を紹介する。

天忍石(牛石)は影向石であり、神がこの石頭に降臨したと伝える。

隣は亀石。頭だけでなく足も4石あり本当に亀のように見える。

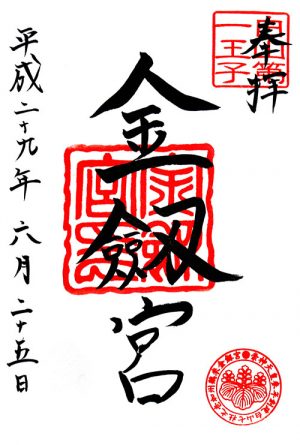

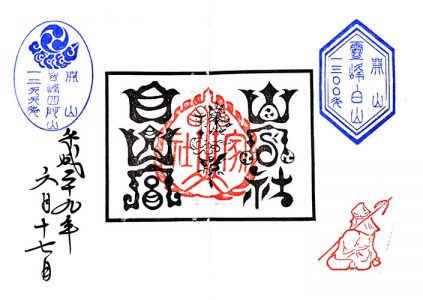

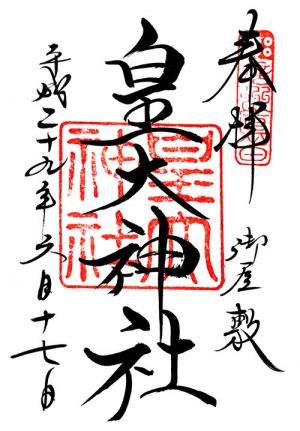

社務所で御朱印をいただく。前回とは「金劔宮印」以外の印の場所が変わった。墨字も変化しているが同じ方のようです。また、忘れてしまっているが御朱印代はなぜか500円。

今日は前回疑問に思っていた場所を訪ねる。金劔宮の境内には3箇所から入るが、扁額のかかる鳥居がない。実は一の鳥居は金劔宮が鎮座する場所から町へ下りた場所に建つ。

参道は男段(北参道)と女段(南参道)の2つある。女段の入口の鳥居と「縣社 金劔神社」と書かれた社号標。

女段と言われるだけあり緩やかな階段

途中に落差15メートル余りの不動滝があり、市街地に近い場所にこれだけの落差の滝を見てびっくりした。

途中には岩清水薬師不動尊が祀られ、名水が湧き出している。

場所は変わり、女段から西に移動した男段の入口。女段より大きな鳥居とやはり「縣社 金劔神社」の社号標が建つ。北参道と言われるこちらが表参道でしょう。

鳥居の前にのぼりポールが立ち、鳥居には「金劔神社」の扁額が掛かる。

階段を上ると右へ、一部が車道となる。

もう一回階段を上ると

社号標の建つ拝殿正面に出る。

金劔宮

石川県白山市鶴来日詰町巳118

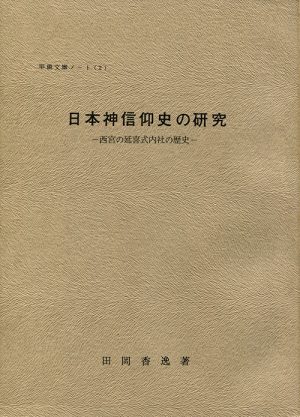

著者:田岡香逸

発行所:民俗文化研究会

発行日:1971年12月1日

ページ数:107ページ

西宮の延喜式内社4社に関する論考を載せる。「日本上古史研究」に投稿された論考に再検討を加えた前・後編と再録の別編二考を掲載する。

続きを読む 日本神信仰史の研究 西宮の延喜式内社の歴史 甲陽文庫ノート(2)

出版社:デアゴスティーニ・ジャパン

発売日:2017年6月20日

価格:1388円+税

収録時間:約88分

BSジャパンで放送された「GRACE of JAPAN 自然の中の神々」(第1シリーズ)の中から「阿蘇神社」(#32)、「藤崎八旛宮」(#31)を収録している。ナレーションは堤真一氏。熊本地震で甚大な被害を受けた阿蘇神社、藤崎八旛宮では熊本城を紹介している。

[amazonjs asin=”B071HV6CRN” locale=”JP” tmpl=”Small” title=”神社百景DVDコレクション 29号 (阿蘇神社・藤崎八旛宮) 分冊百科 (DVD付)”]

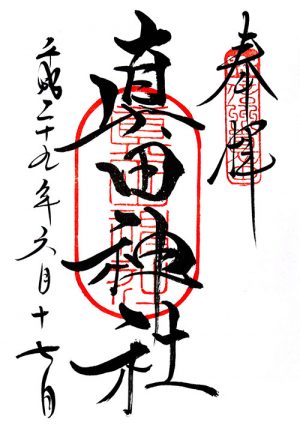

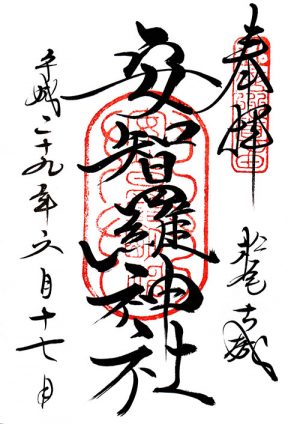

上田市の上田城内に鎮座する眞田神社。御祭神は上田城の歴代城主である真田氏二代、千石氏三代、松平氏七代を祀る。

御朱印の六文銭の中央の文字は月によって変わる。6月は「智」

本丸東虎口の櫓門をくぐるとすぐに鳥居が建つ。

社号標には真田氏の家紋六文銭が描かれているが、神社の創祀は明治12年に旧藩主の松平氏の初代から三代(上田入封初代)を祀った松平神社になる。昭和28年に歴代城主を合祀して上田神社と改称、市内の同名他社と紛らわしいために昭和38年に再改称して現社名となる。

参道の右に大きな眞田赤備え兜が飾られている。

参道左の城跡の土塁の上に御神木の切り株が残る。倒木の恐れがあって伐られたが樹齢450年を越え、真田氏の頃からここに植わっていたようです。今は屋根がかかるが、以前は眞田赤備え兜が被せられていたようで話がつながりました。

拝殿に参る。

拝殿の後ろには渡り廊下の先に本殿。左に抜け穴の伝説が残る眞田井戸が残る。

拝殿の右に社務所が建ち、御朱印をいただく。もう何年前になるのか、以前来た時は左側にあったような。

社務所の表札は「眞田幸村」。洒落ているなー

眞田神社

長野縣上田市二の丸(上田公園内)

上田市に鎮座する上田大神宮。御祭神は天照皇大御神。明治19年に伊勢の皇大神宮(内宮)の末社として、長野・新潟・群馬三県の教化及び大麻頒布の拠点として建てられる。

玉垣に囲まれた境内の入口に鳥居。

拝殿に参る。拝殿には「光華明彩」の扁額がかかる。

拝殿前には左右に大きな竈が置かれている。

拝殿前左手に境内社の三峯神社。御祭神は伊弉諾大神と伊弉冉大神。

拝殿左に境内社の上田恵比須神社。御祭神は恵比須神と大国主神。

拝殿横は通り抜けできないが、間から神明造の本殿が見える。御垣の中にあり、横に小さい境内社があるようだ。

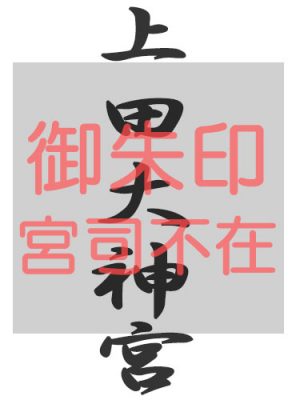

拝殿右に社務所があるが、今日は留守だった。

上田大神宮

長野県上田市中央北2-5-5

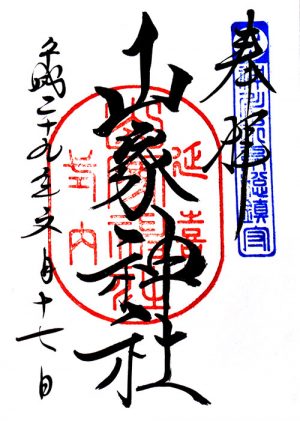

上田市に鎮座する山家神社。御祭神は大国主神、伊邪那美神、菊理媛神を主祭神とし、日本武尊、神八井耳神を相殿に祀る。延喜式小縣郡の比定社で、日本百名山にも選ばれている四阿山に奥宮が建つ。

式内山家神社とその兼務社で真田氏にゆかりの深い地に鎮座する神社を巡る旅。御朱印は山家神社ですべていただく。

1 山家神社

2 真田神社(山家神社境内社)

3 皇大神社(真田氏館跡)

3 諏訪神社(真田氏本城)

4 安智羅神社(松尾古城)

5 北赤井神社(天白城)

普段御朱印帳はひとまわり大きい市販品を使用していて、神社では購入しないのだが、山家神社では御朱印帳限定朱印があり、兼務社など種類も多種類なるので購入した。ちなみに御朱印帳は二種類あり、今回は山家神社のもの。裏表紙に十一面観音の後ろ姿が描かれていて、お気に入りの一冊。もう1つは真田神社のもので、六文銭が描かれ、御祭神の真田家四公から御朱印を選ぶ。

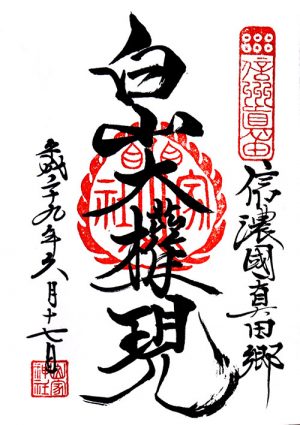

山家神社御朱印帳の扉ページ(初め)に書いていただける神宮寺の御本尊だった「白山大権現」

そして、今年は霊峰白山開山1300年であり、その奉祝御朱印(見開き)もいただいた。来年奥宮のある四阿山が開山1300年ということで、開山1299年印も押される。来年は四阿山開山1300年御朱印があるのかな?

北西向きに参道が延び、社殿が建つ。社号標には「延喜式内 縣社山家神社」と書かれている。

社前の道路の先に奥宮が鎮座する四阿山を望むことができる。

一の鳥居

二の鳥居

拝殿に参る。拝殿には有栖川宮殿下揮毫の扁額がかかる。

手水舎の横に御神泉。「日本武尊お手洗いの神泉」と書かれている。

拝殿本殿のまわりに境内社が並んでいる。左から回る。

嘉永7年の般若供養塔

駒形稲荷社、御祭神は保食神。真田郷の馬守護神

諏訪社、御祭神は建御名方神

北野社、御祭神は菅原道真命

浄定社、御祭神は藤原浄定命。四阿嶽開山の祖。霊峰白山開山1300年奉祝御朱印に押される修験者が浄定のようです。

七家明神、七氏族の祖先を祀ったというが祠は7基以上あり、氏族も不明という。奥の屋根のかかる松の木には戦時中に油を取ろうとした跡が残っているようだが見忘れた。

山の神の石祠、御祭神は大山祇神。右にもう1基は祠側面に彫物が残る。

健雄社(須佐之男神)、日枝社(大山咋神)、大歳御祖社(大歳御祖神)の三社合祭殿

子安社、御祭神は木花咲耶姫神。真田信幸公の正室小松姫が寄進し、その後松平忠愛公の奥方が修造されたという。

子安社の左後ろに男石

子安社の右後ろの木の洞の中に女石

阿夫利社、御祭神は大山祇神。石には保食神と書いてあるけど、明治3年の奉斎。

蚕養大神。後ろに金比羅社が写っているが、本殿背後の森の中の社や石像をいくつか参り忘れた。

社務所と横に宝物庫。ちょうど車のお祓いをされていて、少し待っていた。昼の時間だったが、お祓い終了後に対応していただいた。

山家神社

長野県上田市真田町長4473

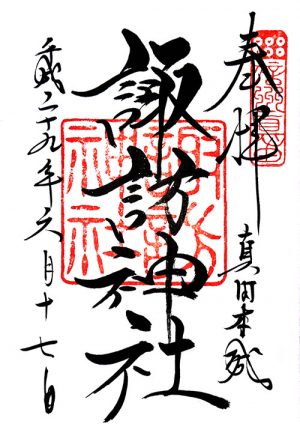

上田市に鎮座する真田神社。御祭神は真田幸隆大人命、真田昌幸大人命、真田信幸大人命、真田信繁大人命。

式内山家神社とその兼務社で真田氏にゆかりの深い地に鎮座する神社を巡る旅。御朱印は山家神社でいただく。

山家神社の境内社として鎮座。明治に入り真田氏発祥の地に創建、真田家十代幸民公に許可を得て、真田本家から神璽を奉斎される。現在地には大正8年に遷座される。

赤い鳥居をくぐって参道を進む。

真田神社の鎮座する場所は、山家神社の神宮寺であった白山寺があったところで、明治の神仏分離令により廃寺となったという。

拝殿に参る。

拝殿にかかる扁額は真田家十四代幸俊公の謹書で、真田本家公認の唯一の神社という。

拝殿には宮司揮毫の「白山大権現」の掛け軸がかかる。

神明造の本殿

拝殿前の参道中央に「真田の碁盤石」が置かれている。松尾古城に信繁の碁盤石の伝説があるといい、碁盤には五円玉で六文銭が作られている。

拝殿の階段横に松根油抽出の跡の残る松がある。というのも、昭和25年新たに招魂社を立てる余力がなかったため、旧長村の戦没者の英霊149柱が合祀されている。

拝殿前に建つ明治41年の日露戦役記念碑

同じく明治41年の忠魂碑

昭和46年の平和塔。由緒を知らないとなぜここに建っているか分からないが、つながった。

真田神社

長野県上田市真田町長4473

上田市に鎮座する安智羅神社。御祭神は安智羅明神。

松尾古城を道しるべに神社へ向かう。真田氏本城(松尾城)に移る前に本拠があった場所で、新しい松尾城に対し松尾古城と呼ばれる。北上州からの侵攻を監視できる場所で、本拠を移した後も物見砦として利用されたと考えられている。

石段で一段上に上がる。南向きに鎮座。角間集落の産土神。

神社のあたりだけ杉が一際高い。

赤い鳥居の先に社殿。

社殿に参る。

中には写真が一枚。安智羅は薬師如来に仕える十二神将の一人安智羅大将と考えられているが、真田幸隆公の幼少の姿を写した像を祀り、写真がその像らしい。地元の人は幸隆公を安智羅大将の姿(生れ変わり)を見ていたのかもしれない。

社殿右に石祠が1基。

参道左手に阿弥陀堂。

その前に石像があり、かなり風化しているが、右膝を立てて甲冑のようなものを着ているように見える。もしかしたらこれも幸隆公だったのだろうか。

段の西側に日向畑遺跡がある。真田氏館跡へ移動する前に真田氏の館があった場所と推定されている。

遺跡から松尾古城への登城道が続く。

遺跡には五輪塔や宝篋印塔が並び、墓標とした墳墓跡群とされる。

安智羅神社

長野県上田市真田町長 3057

上田市に鎮座する諏訪神社。御祭神は建御名方命、八坂刀売命。

式内山家神社とその兼務社で真田氏にゆかりの深い地に鎮座する神社を巡る旅。御朱印は山家神社でいただく。

神社のあたりだけ鬱蒼としている。南向きに鎮座。

旧上原村十林寺集落の産土神として諏訪大社から分霊された。

鳥居に「諏訪神社」の扁額がかかる。斜面に鎮座するため、石垣で境内を一段上げている。

拝殿に参る。

本殿は檜皮葺きかと思ったが板葺だろうか。脇の松が天に昇る龍のようにも見える。

拝殿右に「八幡宮」と書かれた鳥居

奥に石祠が3基並ぶ。中央は八幡宮。左は石祠の屋根に梅鉢が付いているので天満宮か。

右のみは中に石像が残る。左手に壺のようなものを持っているので薬師様の薬師堂か。

拝殿右手にも石祠があり、中に像らしきものがあるが何かは不明。

神社からは上田平がよく見える。

神社の鎮座する山頂に真田氏本城が築造された。別名松尾城、真田本城。

城跡からは北東に四阿山が遠望できる。

山頂を利用した南端の土塁。

北に向かって本郭、二の郭、三の郭が続く。神社創祀の別説として、真田幸隆公が松尾城を築城するにあたり、城の守護神として城の弱点となる南側(搦手)に主家武田家の崇敬する諏訪明神を祀ったとも言われる。

諏訪神社

長野県上田市真田町長字十林寺5008

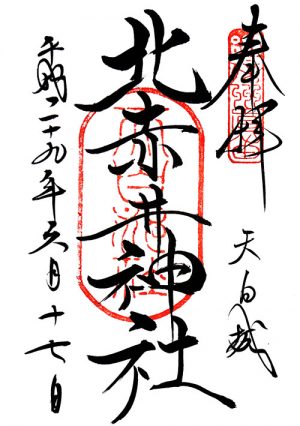

上田市に鎮座する北赤井神社。御祭神は須佐之男命。

式内山家神社とその兼務社で真田氏にゆかりの深い地に鎮座する神社を巡る旅。御朱印は山家神社でいただく。

神社は真田昌幸公が築いた天白城(天箱城)の麓にあり、天白城への登城道を通る。

かつては天箱社(天白社)と称し旧上原村赤井、下塚両集落の氏神であり、天白城の守護神として崇敬された。

鳥居前にいくつもの五輪塔が並ぶ。

鳥居の先、拝殿に詣る。

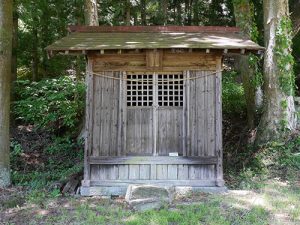

拝殿の背後に本殿はなく、1本の御神木が神様の依代のようだ。

背後に石祠が1基残る。

拝殿前の右手から柵を開けて天白城に通じる。

北赤井神社

長野県上田市真田町本原字北赤井3912

上田市に鎮座する皇大神社。御祭神は天照皇大神。

式内山家神社とその兼務社で真田氏にゆかりの深い地に鎮座する神社を巡る旅。御朱印は山家神社でいただく。

神社は真田氏居館(御屋敷)跡の東郭に鎮座する。真田昌幸公が上田城を築城し居を移すときに、居館跡の保存のため神宮の御分霊を祀ったと言われ、旧上原村の総鎮守。

大手門跡の入口に木製の社号標。見えにくくなっているが「真田御屋敷皇大神社」と書かれている。

社殿は西向きに鎮座

鳥居の注連縄がゆったりと掛かっている。

階段をのぼっていくと、右手に手水鉢。「御手洗石」と呼ばれ、寛永6年(1629)か宝永6年(1709)か明確ではないが、正面の立葵紋、右面の剣にて千切の紋、左面の稲穂紋が彫られていて、小松姫の実家の本多家から真田家に贈られたものと伝わる。

平入りの拝殿に参る。

拝殿左手に「御北の松」、長篠合戦で戦死した真田家二代信綱の正室が亡き夫を忍んで植えたものと伝えられる。

拝殿の後ろに拝所と玉垣に囲まれた本殿が建っている。

小さいながら茅葺きの神明造の本殿

社殿右側にいくつか石祠が点在する。保存のため周辺の村から集められたものだろうか。

拝殿右裏の石祠に石像が残る。右手に剣、左手に金剛杵か?仁王像だろうか。

2基の不明な石祠

庚申信仰の青面金剛像

天神宮

八幡宮

三峯神社

社前、西曲輪の先には砥石崩れで有名な砥石城が見える。

皇大神社

長野県上田市真田町本原字御屋敷2964

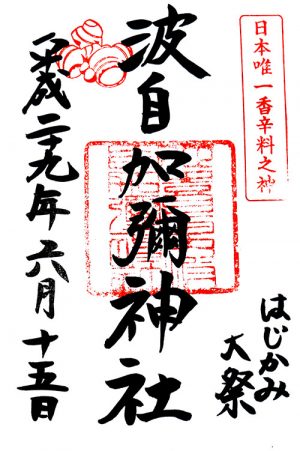

金沢市に鎮座する波自加彌神社。御祭神は波自加彌神と正八幡神を祀る。

今年の御朱印には「はじかみ大祭」の文言が入るようになりました。

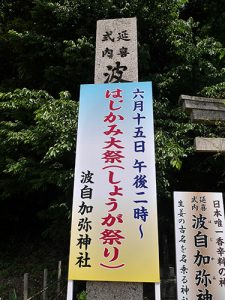

毎年6月15日に全国の香辛料メーカーや生産者からの奉納及び参拝をいただき、はじかみ大祭が斎行される。20年ほど前に復活した祭りですが、近年はだんだんと知名度が上がり、奉納品や参拝者が増えてきている。

境内社にもショウガが供えてあった。

元宮近くの黄金清水の霊水の中にショウガを投入し、

笹でかき混ぜるという湯立神事も今年は間近で見ることができた。

地元のテレビ局や新聞社がすべて取材にやってきて、祝詞奏上や玉串奉奠ではこんな状態になる。夕方のニュースをチェックすると片隅に映ってました。

ショウガ湯は神事の後、参拝者に振る舞われる。

大祭のための特殊神饌は、山盛りのショウガと、真ん中にワサビ、後ろの葉っぱのようなのがサンショウ、その手前の白く細いのが金時ショウガということです。

波自加彌神社

石川県金沢市花園八幡町ハ165

黒部市に鎮座する新治神社。御祭神は譽田別尊、建御名方命、少彦名命。三代実録記載の新治神の比定社。

境内はとても広い。往古は少し北方にあったというが、今は海の中。

境内に入ると左手に駐車場、右手に社務所と宮司宅が建つ。ちょうど出かける準備をしていた方に御朱印を尋ねると、授与しているが今は書く人が外出中ということだった。

社号標は旧富山藩主の前田利男伯爵の揮毫。

参道の途中に一の鳥居、玉垣の中に二の鳥居が建つ。

拝殿に参る。

拝殿右手に宝物殿。前の道や社叢の中はフンで白くなっている。

というのも、入るときから「グァー」という鳴き声が響いていた。多くは冬に葉を落とす高い広葉樹の枝の間に巣を作るサギが、ここでは松しかないためか、松の木の上に巣作りをしていた。

宝物殿の入口の左右には神馬が奉納されている。佐渡の文学士矢浪淑次郎氏からの奉納で、右に白馬、左に鹿毛馬。

白馬の上にどこにあったものだろうか、猪の木像が置かれている。

神社の左方、池に浮かぶ島がある。「月見嶋の清水」というとやまの名水で、地下水が自噴している場所という。

ふと見上げるとこの付近には鷹(隼?)が数羽いて、サギなど神社に集まる鳥を狙っているようだ。神社でバードウォッチングも楽しそうだ。

新治神社

富山県黒部市生地716

滑川市に鎮座する加積神社。御祭神は素盞嗚命。三代実録記載の賀積神がこの辺りと言われる。

社叢西の車道沿いに社号標が建つ。

社前には小川(用水か)が流れているが、元の参道は南向きか?

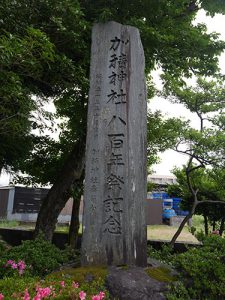

境内に「加積神社八百年祭記念」碑。昭和53年なので、1178年創祀ということになっているようだ。

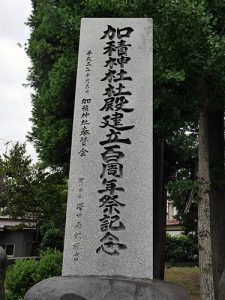

平成5年には社殿建立百周年を迎えている。

拝殿はサッシで囲われている。

中に入り拝殿に参る。

幣殿・本殿は覆屋に覆われる。

右手に倉。祭具や神輿が中に入っているのか。

左手に境内社で「薬師堂」の扁額が掛かる。神仏習合時は薬師如来が祀られていたのだろうが、おそらく今は少名彦名命を祀る。

加積神社

富山県滑川市上小泉1362

発行者:青麻神社宮司 鈴木裕昭

発行日:1997年1月1日 非売品

原書:1926年編纂

鎮座1145年を迎えて宮司祖父の編纂した神社誌を覆刻。宮城県に鎮座する青麻神社の大正期の様子がわかる写真も巻頭に掲載されるが、カナ交じり文で少々読みづらい。

続きを読む 覆刻 郷社青麻神社誌

編集・発行:滋賀県神社庁

発行日:2006年10月23日

ページ数:67ページ

滋賀県神社庁の設立から六十年間の歴史を概観し、神社関係者の紀行文を掲載する。

続きを読む 滋賀県神社庁六十年のあゆみ

発行日:1923年12月 非売品

ページ数:46ページ

山形県内の神社概要をまとめたもの。「会報付録」という判子が押してあるので神社関係の会報に付属していたものと思われる。大正12年現在の無格社以上の神社数や神職数、宝物が載せられ参考になる。

続きを読む 山形縣神社要覧

出版社:デアゴスティーニ・ジャパン

発売日:2017年6月6日

価格:1388円+税

収録時間:約88分

BSジャパンで放送された「GRACE of JAPAN 自然の中の神々」(第1シリーズ)の中から「日光二荒山神社・前篇」(#43)、「日光二荒山神社・後篇」(#44)を収録している。ナレーションは堤真一氏。

[amazonjs asin=”B07233KG6V” locale=”JP” tmpl=”Small” title=”神社百景DVDコレクション 28号 (日光二荒山神社) 分冊百科 (DVD付)”]

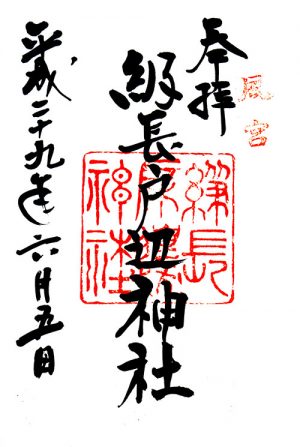

南砺市に鎮座する級長戸辺神社。御祭神は級長戸辺命、天照皇大神、誉田別命、天児屋根命、罔象女神。

境内入口に鳥居と社号標

社号標には「風宮 不吹堂 級長戸辺神社(かぜのみや ふかんどう しなとべじんじゃ)」。読みが難しい。

鳥居から社殿の参道沿いにはつつじやドウダンツツジ、紅葉などが植えられている。

広くない境内だが、杉の大木も多い。

拝殿に参る。

拝殿の貫の間には十二支の彫刻が彫られている。

本殿は立派だが、氏子がなく、崇敬者によって護持されているという。

本殿右方の宮司宅で御朱印をいただく。

級長戸辺神社

富山県南砺市是安5726

南砺市に鎮座する大森神社。御祭神は誉田別命。井波八幡宮の旧鎮座地とされ、延喜式礪波郡荊波神社の論社。

神社の正面には通りから個人宅の横を通っていく。鳥居と右に社号標

振り返ると個人宅の裏を参道が延び、のぼりポールが建っている。

鳥居の左には不動明王を彫った石が置かれている。

境内に入ると右に「谷公民館」と書かれた建物。注連縄が張られているので、参集殿としても使われているのだろう。

拝殿に参る。

拝殿、幣殿、本殿と建物はつながっているが、地震対策かパイプで支えている。左に建物があったが倉庫のようだ。

大森神社

富山県南砺市谷724

砺波市に鎮座する栴谷神社(せんたにじんじゃ)。御祭神は天照皇大神、誉田別尊、神功皇后 。

境内は南向き。

入口に鳥居と社号標。鳥居の前の石はのぼりポールを立てるものか。

社号標の横に万葉歌碑が建っている。

「いもが家に いくりの杜の藤の花 今こむ春も 常かくし見む」

伊久里の杜の候補地になっている3箇所のひとつで、地名も井栗谷となっている。

境内には本願寺五世綽如上人のお手植えと伝わる大杉が御神木になっている。鎮座地は栴檀山の一角らしく最近センダンが植えられたという。

拝殿に参る。

扁額は「神明宮 八幡宮」となっており、2社を合祀して現社名に改称した元の社名を書いている。

本殿の覆い、前には風除けにサッシ戸が付けられている。

開けて本殿に参る。

境内をくまなく探してみたが、肝心の藤が見つからない。境内の保存樹林は杉とウラジロガシであり、綽如杉の案内板にも「この神社の境内は、古くから藤の花の名称所としても親しまれている。」とあり、境内に藤があるような記載はない。、元は境内地がもっと広かったことも考えられ、周辺には藤があるのかもしれない。

栴谷神社

富山県砺波市井栗谷6585

富山市に鎮座する吉倉八幡宮。御祭神は誉田別尊、息長定姫命、玉依比賣命、武内宿禰。延喜式婦負郡杉原神社の論社になっている三社の創建の地に建つ神社と言える。

社号標が田んぼの畦に建てられていて、どうやっても正面から撮れない。

玉垣に囲まれた境内に入ると鳥居と狛犬。拝殿前の狛犬は古そうだ。

拝殿に参る。

本殿

本殿の左に五輪塔に挟まれた石碑が建っているが、風化していて読めない。

「二十六神社奉賛会社務所」と書かれた社務所の建物。訪ねると御朱印はなかった(作ろうと議論したことはあるらしい)が、二十六神社とは本務社である当社の他、兼務社25社を合わせた総称といい、社務所に入ると正面に26社の写真が掲げられていた。

吉倉八幡宮

富山県富山市吉倉649