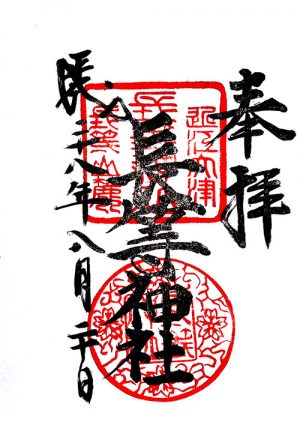

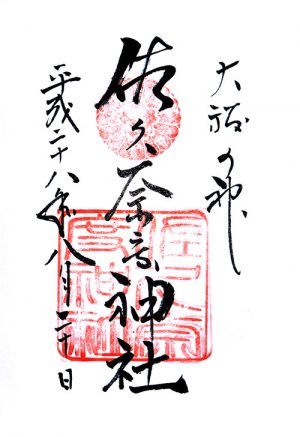

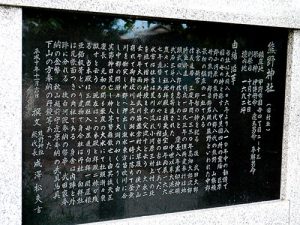

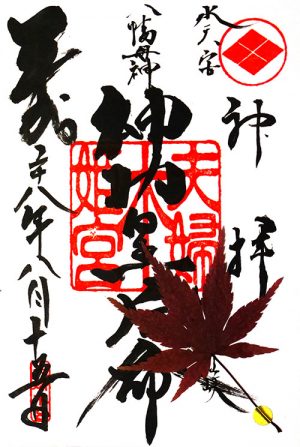

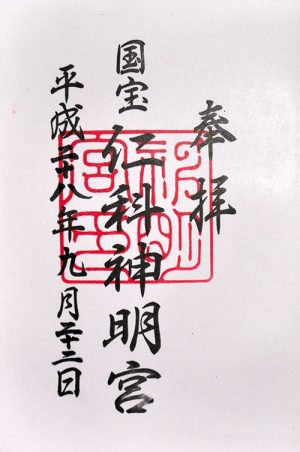

長野県大町市に鎮座する仁科神明宮。御祭神は天照皇大神。

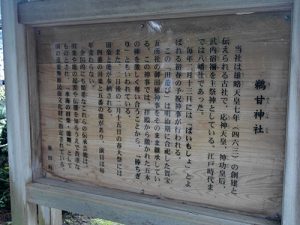

国宝本殿のある古社。

参道の一の鳥居。鳥居横の社は何か?祓宮か

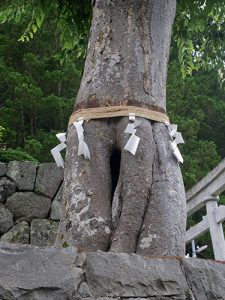

境内に入ると右に大きな三本杉が立つ。中央の杉は昭和54年突風で倒木したという。

90度曲がって二の鳥居をくぐり本殿に向かう。

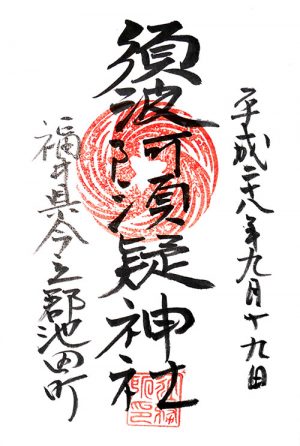

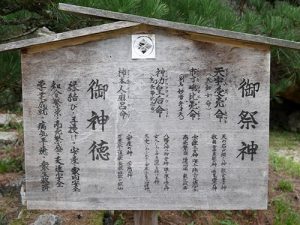

鳥居の右側を進むと境内社の都波岐社(猿田彦命)と難胡社(金山彦命)がある。

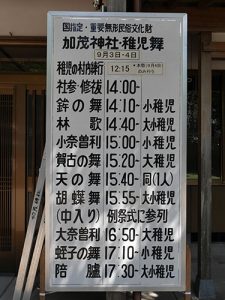

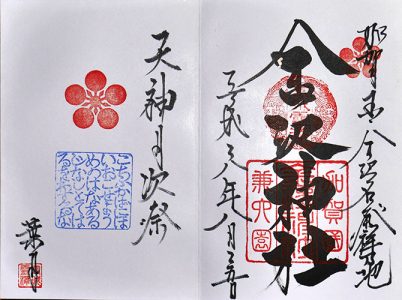

また鳥居をくぐり両側に宝物殿があり、右手に境内社、北野社(能見宿禰命、菅原道真公)、三嶋社(大山祇命)、春日社(天児屋根命)、鹿島社(武甕槌命)、白山社(菊理媛命)、熊野社(伊弉冉命)が並んで鎮座している。

階段を上り神門が見えてくる。参拝は神門前で行う。

神門の後ろに拝殿、中門と本殿が釣屋でつながっている。本殿左の社は20年に1度の式年正遷宮の祭に神様が遷る仮宮。

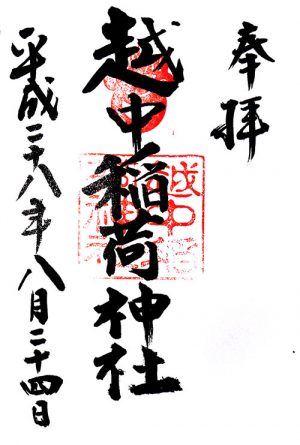

神門左の3社は、八幡社(譽田別命)、伊豆社(彦火々出見命)、稲荷社(宇賀魂命)で、角にご神水の井戸がある。

さらに左に並ぶのは、上加茂社(別雷社)、下加茂社(玉依姫命、加茂建角身命)、上諏訪社(建南方冨命)、下諏訪社(事代主神)、九頭龍社(地主命)、子安社(此花咲耶姫命)。

右には神楽殿と簀社(穂高見命)、武山社(地主命)

拝殿の右には初代御神木の大杉が今は根元のみ残っている。

境内社も多く、仁科六十六郷の総社として風格の残る神社です。

仁科神明宮

長野県大町市大字社宮本1159