小松市に鎮座する岩上神社。御祭神は大日霊貴尊、天児屋根命、八千矛神。

岩上村は古来岩神村とも呼ばれ、岩神を祀ってきたという

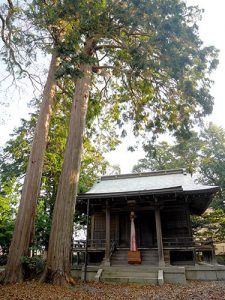

鳥居をくぐり拝殿に参る。

小振りが社殿だが、当宮の古さは後方の山に聳える巨木が物語る。

神社の後方に岩神さまと崇められた大岩がそびえる。巨石の上に乗る岩が烏帽子に見えることから烏帽子岩と呼ばれる御神体だ。

社号や村名もこの岩神さまに由来するものだが、一説では白山信仰に関係する岩神社とも伝えられる。

岩上神社

小松市岩上町ロ158

小松市に鎮座する岩上神社。御祭神は大日霊貴尊、天児屋根命、八千矛神。

岩上村は古来岩神村とも呼ばれ、岩神を祀ってきたという

鳥居をくぐり拝殿に参る。

小振りが社殿だが、当宮の古さは後方の山に聳える巨木が物語る。

神社の後方に岩神さまと崇められた大岩がそびえる。巨石の上に乗る岩が烏帽子に見えることから烏帽子岩と呼ばれる御神体だ。

社号や村名もこの岩神さまに由来するものだが、一説では白山信仰に関係する岩神社とも伝えられる。

岩上神社

小松市岩上町ロ158

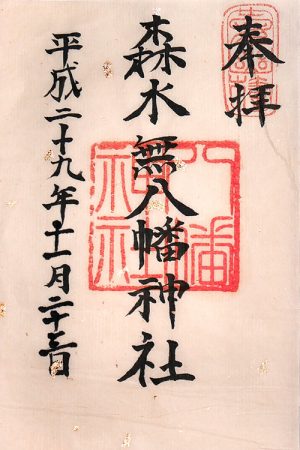

下呂市に鎮座する森水無八幡神社。御祭神は須佐之男命、猿田彦、応神天皇、御食津神、倉稲魂命、事解男命、早玉男命、大山祇神、火産霊神、大己貴命、埴山姫命、興津彦命。

神社は下呂温泉街の中に鎮座する。温泉街では目立つ鎮守の森です。

神社の収蔵庫には10体の木造神像が保管されているといい、2月の祭事は田の神祭と称し、古来からの民俗芸能だそうです。

社号標や鳥居の扁額は「水無八幡神社」となっており、「森八幡神社」「水無八幡神社」といろいろ呼ばれているが、正式名は「八幡神社」だろうか。

階段の右に大きな社務所が建っている。

境内は巨木に囲まれ、雰囲気のあるたたずまいだ。

拝殿に参る。

拝殿の右に金比羅神社。前に願い石が置かれている。

その右、収蔵庫の横の神社は何だろうか。

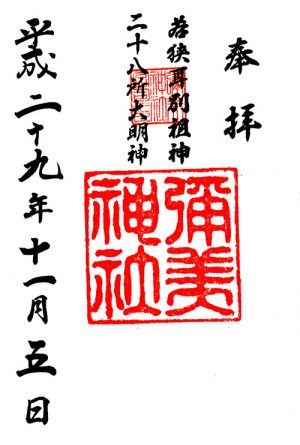

神社には不在だが、御朱印は門前の下呂装飾でいただけると情報を入手していた。社前の道路を探していると、近くに見つけたが、会社はすでに廃業しているようで社名が外されていたので最初わからなかった。ご自宅を訪ねて、御朱印について尋ねるとまだあるということでいただいた。金箔を散らした和紙に書かれた御朱印で、とても装飾会社らしく珍しいものだ。

森水無八幡神社

岐阜県下呂市森1321

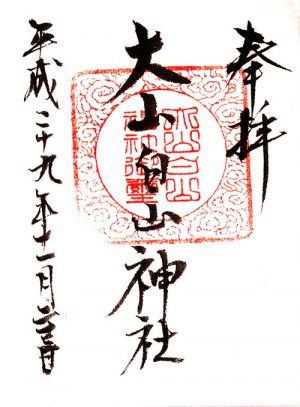

白川町に鎮座する大山白山神社。御祭神は菊理媛神、伊弉諾尊、伊弉冉尊。

泰澄により養老2年に開かれた北陸七白山のひとつと伝えられ、延喜式賀茂郡大山神社とされる。

今日は秋季大祭の日ですが、今年は鎮座千三百年記念奉祝祭として特別祭事も開催されるとあって、800mを越える山頂駐車場も多くの車が停めてあります。

神旗も空高く掲げられている。

鎮座千三百年を記念した石碑も建てられた。

祭礼の始まりも近かったので階段を急いで登る。

今日は多くの人が来ていて賑やかだ。

始まるわずかな時間に、拝殿の授与所で御朱印について尋ねると書き置きをいただけた。

存在をあまり知られていないためか、他にいただいた方はいなかったようだ。

神事が始まった。

続けて仏事の祭事として経が読まれました。

長瀧白山神社でもそうでしたが、拝殿でお経を読むという祭事は神仏習合の雰囲気を感じることができてよい祭礼でした。

普段無人の拝殿にはめったに入ることはできないので、この機会に天井や扁額などを見学しました。

中央の天井には植物が描かれている。

右の天井には動物(想像上の動物もいる)が

左の天井には人物が描かれている。

よく見ると天井に一番近い壁に三十六歌仙の絵が掲げられている。

本殿の右には光菴神社。中興の祖野原城主安江中務尉基政公と安江一族が祀られている。

上には寛政十二年奉納之絵馬が掲げられている。

左には大黒天と恵比須天が祀られている。

上には明治三十六年奉納の第九師団第十九聯隊の絵馬が掲げられている。日露戦争に出征する前に奉納されたようだ。

外の舞台に移って、子供たちの巫女舞が演じられた。

地元の方は遠慮深いのか、いつも見慣れているのか最前列が空いていたので、最前列で見せていただいた。

今日は来る途中も北陸は雨だったが、祭礼中は上空が晴れて良かった。

伊勢大神楽の流れをくむという獅子舞

稚児舞

神楽陵王の演舞。女性による神楽は初めて見ましたが、女性らしいしなやかな動きでした。

拝殿から餅投げが始まり、氏子たちが餅を取り合います。

自分は景品はいいので3個だけいただきました。

よい祭りでした。

最後に奥宮に参ります。

三棟の社殿を囲む玉垣も完成し、

こちらも完成した展望台からは絶景が望めます。

今日は残念ながら地平線沿いに雲がかかっていたので、白山や御嶽山は見えませんでした。

鎮座千三百年記念奉祝祭

12:00 祭事(神事)

12:45 祭事(仏事)

13:30 巫女舞

13:45 獅子舞

13:55 稚児舞

14:15 神楽演奏

14:25 景品付き餅投げ

大山白山神社

岐阜県加茂郡白川町水戸野1096

下呂市の上呂という地に鎮座する久津八幡宮。御祭神は応神天皇を主祭神とし、相殿に天照皇大神、春日大神を祀る。古くは飛騨国に属し、飛騨二の宮南飛騨総鎮守と称されたといい、先代宮司まで17代に渡り久津家が社家をつとめていたという。

神社に隣接して広い駐車場が整備されている。

社前に線路が通り、鳥居の前に踏切がある。

七五三詣りで祈祷している間に電車が通りました。

鳥居をくぐると外拝殿が建っている。桃山時代の建立。

八幡宮の扁額がかかり、内部は戸がなく吹きさらしになっている。

中央を4本の柱で支えている。

軒下に鯉と矢が対に描かれている。逆光だと少し見にくい。

拝殿の右手に久津八幡神社と称していた戦前の社号標が建っている。

内拝殿で参る。

祈祷を待つ間にゆっくりと社殿を見学する。

室町時代に再建された本殿

伝説の残る鳴き鶯の蛙股

社殿の左に美魂神社。地元出身のご英霊を祀る。

美魂神社の左右に夫婦杉と呼ばれる御神木がそびえる。

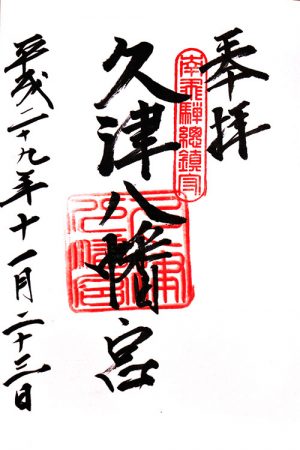

祈祷が終了したところで、宮司に尋ねて御朱印をいただく。

拝殿、本殿以外にも神社には宝物が多数残る。

久津八幡宮

岐阜県下呂市萩原町上呂2345-1

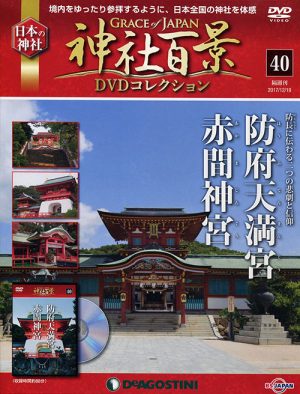

出版社:デアゴスティーニ・ジャパン

発売日:2017年11月21日

価格:1388円+税

収録時間:約88分

BSジャパンで放送された「神社百景 GRACE of JAPAN」(第2シリーズ)の中から「日本三天神 防府天満宮」(#85)、「平家物語 赤間神宮」(#89)を収録している。ナビゲーターは伊藤英明氏。

[amazonjs asin=”B076M9MG5S” locale=”JP” tmpl=”Small” title=”神社百景DVDコレクション 40号 (防府天満宮 赤間神宮) 分冊百科 (DVD付)”]

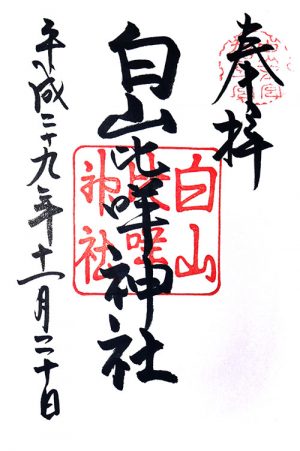

白山開山1300年で今年は何度も訪れた白山市に鎮座する白山比咩神社。今年最後の祈願に行ってきました。

冷たい雨の降る中、晩秋の紅葉ももうしばらくでしょう。

今月は七五三で神社が賑わう一月です。

境内には七五三に合わせた案内が多く設置されていた。

ポケットモンスター?

ドラゴンボール

ハローキティ

アンパンマン

とどれも子供が喜びそうですね。

平日の雨降る境内は人もまばら。今年一年を感謝し御朱印をいただいて神社を後にします。

今日の参拝は門前の白山市観光連盟事務局で来年3月の白山検定の申込みが始まったことに合わせたものでした。

この白山検定も白山開山1300年を記念したもので、今回1回限りとなるのか、来年度以降も続くのかはまだ決まっていないそうですが、合格できるように頑張ります。

白山比咩神社

石川県白山市三宮町ニ105−1

旧織田町に鎮座する劔神社。御祭神は素盞嗚大神、氣比大神、忍熊王。

越前二の宮で延喜式敦賀郡剱神社の論社。

今日は雨の中の参拝となりました。新しくなった北口から参ります。

拝殿に参る。

御朱印をいただき、境内を散策していると、表鳥居近くの庚申宮で紅葉を見つけた。

晩秋の静かな境内でした。

劔神社

福井県丹生郡越前町織田金栄山

著者:三浦正幸

発行所:吉川弘文館

発行日:2013年2月1日

ページ数:239ページ

価格:1,800円+税

[amazonjs asin=”4642057625″ locale=”JP” tmpl=”Small” title=”神社の本殿―建築にみる神の空間 (歴史文化ライブラリー)”]

神社の本殿にクローズアップした希有な一冊。著者は城郭建築の権威でもある広島大学の三浦先生。神社の基本書でも本殿の種類としてさらりと説明される部分を、寺院との違いやその歴史を追いながら「本殿の建築とは」に迫る。

続きを読む 神社の本殿 建築にみる神の空間 歴史文化ライブラリー362

出版社:デアゴスティーニ・ジャパン

発売日:2017年11月7日

価格:1388円+税

収録時間:約88分

BSジャパンで放送された「神社百景 GRACE of JAPAN」(第2シリーズ)の中から「霊峰・比叡山 前篇・比叡山延暦寺」(#91)、「霊峰・比叡山 後篇・日吉大社」(#92)を収録している。ナビゲーターは伊藤英明氏。

[amazonjs asin=”B0766R4GRG” locale=”JP” tmpl=”Small” title=”神社百景DVDコレクション 39号 (日吉大社) 分冊百科 (DVD付)”]

小松市に鎮座する小松天満宮。御祭神は菅原道真公、前田利常公。

小松城の鬼門に建てられ、小松城と金沢城の各本丸をつなぐ一直線上にあることから、両城鎮護の神とされた。ちなみに前田家は菅原道真公を先祖としています。

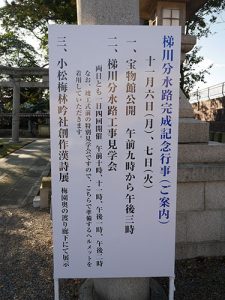

今日は新聞報道があり、小松天満宮に隣接する梯川の環境工事が完了したことから、宝物殿が特別公開されると見て行ってきました。小松城の築城された時代のように梯川の中に浮かぶ浮島のようにするため、分水路を通す工事をしてきました。氾濫する危険もあるため、かなり重厚に防水堤が造られている。

分水路の見学会は終了していたが、宝物特別公開には間に合った。新聞には記載がなかったが、三時まででギリギリだった。

鳥居をくぐり参道を進むと、以前は木造の社務所があった場所にコンクリート造の授与所と

宝物館が建っていた。様変わりしていて少し驚く。

宝物館は氏子らが受付をしていて、中をゆっくり見学させていただく。

授与所も三時までだったので先に御朱印をいただき、参拝に向かう。

分水路完成記念と創建360年記念として漢詩碑が新しく建てられた。

拝殿に参拝する。

拝殿前には今年創建360記念として建てられた能舞台。夏に記念上演もあったが、その時は来ることができなかった。

拝殿と能舞台の距離はこんな感じです。

小松天満宮

石川県小松市天神町1

若狭町に鎮座する常神社。御祭神は神功皇后を主祭神とする。延喜式三方郡の比定社。

常神半島を通る道路以外は深い森の広がる中、一番奥の集落より手前に鎮座する。

入口に「式内 常神社」の社号標が建ち、鳥居と手水舎が並んで建つ。

鳥居をくぐると、右手に社務所?が建つ。屋根の隅に据えられた波を表現したような鬼瓦は手水舎にも同じものが上がっていた。

二の鳥居には「常神社」の扁額がかかり、階段の先に社殿が建つ。

階段を上るとギリギリに拝殿が建つ。

拝殿に参る。鈴の紐が多い。

拝殿と本殿前に「常神社」の扁額がかかる。

奥行きギリギリに建てられた拝殿と本殿

下の境内には宝物殿が建つ。

宝物殿前にコンクリート製の倉庫か何か?と思ったら

中に五輪塔や宝篋印塔が数基納められていた。もともと境内にあったものか、周辺から集められたものか、いずれにしても信仰の深さを感じる。道路から見ると反対側なので気づきにくい。

常神社は常神半島の先端に浮かぶ御神島にもともと鎮座していたという。御祭神の降臨地として旧来信仰対象となってきた。

実は常神社に向かう途中、行き過ぎて先端まで行ってしまった。

折角行ったので狭い路地を抜け「常神のソテツ」を見に行った。

樹齢千年以上と言われる大蘇鉄で、日本北限にあたる。自生か植栽かははっきりしないというが、常神社の信仰にも関係していたのかと想像が膨らむ。

常神社

福井県三方上中郡若狭町常神10-2

小浜市に鎮座する彌和神社。御祭神は三輪大歳彦明神。延喜式遠敷郡の論社。

旧上中町に隣接する小浜市宮川地区にあり、六地蔵堂の横に「式内 彌和神社」の社号標が建つ。

神社は拝所があるのみ

裏手にまわると地区の氏神の八幡神社が鎮座する。彌和神社も八幡神社の氏子により整備されている。

階段の最初の踊り場に境内社が1社と、「権現の神」と書かれた宝篋印塔がある。

次の踊り場には「愛宕神社遥拝所」と書かれた小祠。

中腹の平場には八幡神社本殿の入った覆屋。

八幡神社本殿

帰りにあらためて拝所を見る。山の麓に山に向かって設けられている。

野木山という343.6mの山だが、地元では大戸山とも呼び彌和神社の御神体山のようだ。

彌和神社

福井県小浜市加茂19-11

若狭町に鎮座する波古神社。御祭神は波邇夜須毘古命を主祭神とし、、天照大御神、伊弉册尊を配祀する。延喜式遠敷郡の比定社。

参道に神旗ポールが建っている。

境内入口に「波古神社」の扁額がかかる鳥居と「式内村社 波古神社」と書かれた社号標が建つ。

鳥居をくぐりまっすぐ進むと拝殿が建つ。

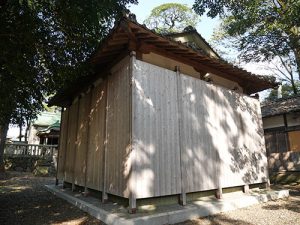

拝殿は冬囲いがされ、後ろに本殿が建っている。

拝殿左に不動宮が建つ。かつては御神木の根元に祀られていたようだが、今は倒れてしまったのか?または祀る場所が変わったのか。

一段高い場所に建つ本殿に参る。

庇付き覆屋に本殿が入っている。

本殿には「箱大明神」の扁額がかかる。

波邇夜須毘古ノ神(社主宮、式内波古社)、天照大御神(神明宮)、伊弉冊尊(大将宮)の三社が合祀されている。

本殿左後ろには「祇園神社」の扁額がかかる祇園社(左)と「天満大神」の扁額がかかる天満宮。

本殿左後ろには奥ノ院が建つ。奥ノ院には波邇夜須毘売ノ神が祀られている。主祭神と奥の院祭神が夫婦というのが珍しい。

本殿左に六所大明神を祀る田中権現社と、手前に山神社

波古神社

福井県三方上中郡若狭町堤18森脇16

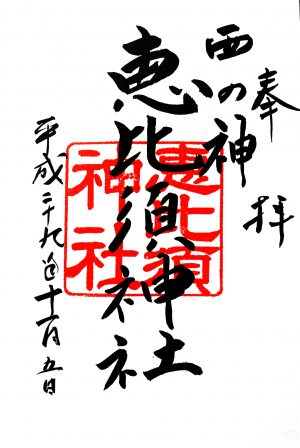

若狭町に鎮座する恵比須神社。蛭子大神を主祭神とし、陶津耳命、大國主命を配祀する。延喜式三方郡須部神社の論社。

国道から北の集落へ入る道路に燈籠が建っている。

進むと明治五年の燈籠と昭和三年の社号標。須部神社と書かれている。

その燈籠から神社は西へ曲がる。途中の道ばたに石仏や五輪塔を集めた場所があった。

神旗ポールを過ぎると一の鳥居が建つ。

さらに進むと境内入口に二の鳥居が建ち、「恵比須大神」の扁額がかかる。

鳥居の裏に「寿命石」と書かれた巨石と覆い被さるような巨木がある。

表参道は鳥居から左に折れ、さらに右に折れる。

朱色が鮮やかな三の鳥居は正保二年(1645)に若狭藩主酒井忠勝公が寄進したもの。

階段の先に割拝殿が建つ。

割拝殿をくぐると屋根付き廊下を通り拝殿で参る。

割拝殿の左には神輿

右は授与所になっている。

本殿は拝殿と幣殿でつながる。

拝殿横に鎮座する狛犬は少し潰れた顔だが、見ていると段々愛らしく見えてくる。

本殿の周りを時計回りに境内社などに参拝する。

恵比須さんということもあってか、鯛の銅像が奉納されている。

「少彦名命」の扁額がかかる少彦名社。

天満宮。以上二社が本殿の左に鎮座する。

階段の途中に「倉稲魂命」の扁額のかかる稲荷社

階段の上には皇大神宮

本殿右後ろ角に日枝社が建つ。

その裏に宮司宅があり、その途上に「西神社 是ヨリ三丁」という燈籠がある。文化三年の銘が入っているので藩政期はやはり「えびすじんじゃ」のほうが通称として通っていたようだ。

本殿の右に八幡宮

「大國主命」の扁額がかかる大國主社の二社が建つ。

一段下に養老年間から残っているという井戸がある。

井戸近くの境内社には扁額がないが水神だろうか

授与所で御朱印をいただく。かつては「須部神社」の朱印を押していたこともあったようだが、現在は「恵比須神社」に変わっている。

えびす飴が売っていたので袋を買ってきた。おいしい飴だった。樽のほうも気になるなー

境内入口に建つ建物はなんだろうか?と思っていたが

廊下と建物の形状から能舞台かとも思ったが、中をのぞくと松の絵もあるしやはり能舞台のようだ。

恵比須神社

福井県三方上中郡若狭町末野字神ヶ谷36-11

若狭町に鎮座する闇見神社。御祭神は沙本之大闇見戸賣命を主祭神とし、菅原道眞公と天照大神を配祀する。境内の御由緒には沙本之大闇見戸売命、菅原道真公、上下宮が祭神で、明治42年に近隣の六社を合祀したと書かれている。上下宮とは賀茂の上下神のことだろう。延喜式三方郡の比定社。

参道が東の山手に延びる。

振り向くと西にも参道が続いているようだったので、参拝後に行ってみた。

集落内に「郷社 式内 闇見神社」という社号標が建つ。

近くには若狭天神と呼ばれる当社に牛の石像が奉納されている。

闇見神社から滋賀県高島市の酒波寺若剱神社への峠道「近江坂古道」の起点となっているようだ。

鳥居の脇に大きな木がたっている。社叢は深い。

鳥居の先には階段が続く。

階段の途中、左手に中はほとんど空洞となっているが、御神木が霊気を放っている。

階段を上がると正面に拝殿。ここで4月5日王の舞が奉納される。

左手に社務所

右手に祈祷所と書かれた旧社務所が建つ。

祈祷所の中に、木像の大きな牛が奉納され、授与品も置いてある。御朱印も書き置きがあるはずだったが、今日は売り切れ。神職に電話したが、今日は用事があるということでまたの機会にする。

拝殿の後ろ、一段高い場所に本殿が建つ。

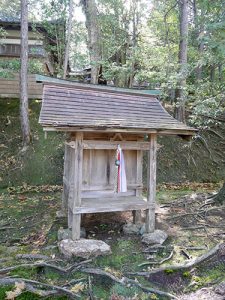

拝所付きの覆屋の中に本殿が鎮座する。

中央に「闇見神社」、右に「天満大神」、左に「天照皇大神」の扁額がかかる。

本殿に参る。

闇見神社

福井県三方上中郡若狭町成願寺字御手洗水12-7

若狭町に鎮座する能登神社。御祭神は大入杵命を主祭神とし、誉田別命を配祀、大山祇命、大山咋命、加茂大神、大鷦鷯命を合祀する。延喜式三方郡の比定社。

主祭神の大入杵命は、第10代崇神天皇の皇子で能登臣の祖とされる。彌美神社の主祭神の室毘古王とは、従兄弟になるという。

参道は西から東へ延びる。集落の中に「村社 式内 能登神社」の社号標と燈籠が建つ。

参道途中に国道27号線が横切っているが集落内を通る道路がかつてのメイン道路なのだろう。

参道を進むと神旗ポールが国道の手前と奥に2組ある。

社叢の入口に鳥居が建ち、鳥居の前を八幡川が流れ、八幡橋がかかっている。橋名からわかるように配祀された八幡神のほうが表に出た時代があった。

社叢は深く、大きな木も多い。

鳥居の先には広い境内がひろがる。

境内右手に手水舎、社務所が建つ。

社殿は西向き。階段をのぼると拝殿が建つ。

4月15日の春季例祭には王の舞が舞われる拝殿

本殿も拝殿同様、常時雪除けのトタンを付けたままになっている。

能登神社

福井県三方上中郡若狭町能登野字森ノ本19-3

若狭町に鎮座する天神社。御祭神は菅原道真公。延喜式三方郡山都田神社の論社。

最初参道途中からアクセスしたが、集落内に参道が通り、入口に「村社 天神社」の社号標が建つ。

参道は杉並木になっているが、あまり手入れ(枝打ち)はされていない。

参道を行くと鳥居の前に鳥獣柵がある。

開けて入ると鳥居の先の石段の向こうに社殿が見えてくる。

社殿と思ったものは覆屋だった。

中に同規模の本殿が2つ並んでいる。

右に梅鉢紋が付いているのが天神社、左が山王社。

右の壁に牛の絵馬がかかる。銅像や石像ではなく絵馬で牛が奉納されているのはあまり見ない。

左の壁の絵馬は枠が壊れているが、山王社の神使、猿のようである。

境内には他に建物はないが、右手の森の中に「奉焼地」という石に囲まれた場所があった。

「奉焼」とは戦中に軍旗を燃やしたことをいうようだ。

その後ろに石像が埋もれている。2つの仏像のようだが風化していて判別できない。

天神社

福井県三方上中郡若狭町佐古22

美浜町に鎮座する彌美神社。御祭神は室比古王、建御雷神、天兒屋根命、布都主神、比咩大神、大山祇命。

延喜式三方郡の比定社。

神社からかなり西に行った所に社号標が建つ。「式内 縣社 彌美神社」と書かれている。

近くに建つ看板は若狭地方の数社のみに伝わる王の舞。この社では5月1日に行われる。

一の鳥居の前に石碑が建つ。

東側は六地蔵が浮き彫りされている。西側には五輪塔が掘られている。

鳥居の先を行くと階段を登り参道が延びる。

参道の右側に宮司宅、

社務所が並び

さらに行くと四脚門の二の鳥居が建つ。

鳥居をくぐり左方の大きな木の下に石碑が建っている。

「皇孫ニニギノ尊宮殿の郷」

天孫降臨神話の中にある「笠沙の御前」は常神半島と解釈して、宮代の地名が宮殿の存在を示すという説があるようです。

右手には神楽殿

階段を上ると拝殿が建つ。

拝殿の左に境内社が1社。

拝殿の左前に樹齢約700年の杉の御神木が立つ。

本殿は拝殿の後方に独立して建つ。右に境内社が1社ある。

本殿に参る。

本殿に書き置きの御朱印があったのでとりあえずいただく。

境内に南接して園林寺という寺が建っている。

もと別当寺だったか、塔頭だったかのか分からないが、

寺の境内にも社が数社あり、一番奥の社に雨宝童子が祀られているといい、この像が天照大神が日向に下向した姿であるとか、ニニギノ尊の姿であるとか言われている。

境内を散策している内に、宮司さんが本殿にいらしたので御朱印をお願いして書き置きは返し、入口の社務所まで戻って御朱印をいただいた。

彌美神社

福井県三方郡美浜町宮代7森下2

美浜町に鎮座する伊牟移神社。御祭神は國常立命を主祭神とし、伊弉册尊、誉田別命、天津兒屋根命、市姫大神、誉田別命、大日孁貴命、伊弉諾尊、建御名方命を配祀し合祀社の御祭神が多い。延喜式三方郡の論社だが、合祀した射矢神社を論社としているらしい。当地は改称前の金銀子神社の鎮座地で、射矢神社は伊屋山の山頂に鎮座していた。

美浜町役場に隣接し駐車場には困らない。

参道は西に延びていて、南にはすぐ田が広がっている。入口に「式内 村社 伊牟移神社」と書かれた社号標が建つ。

参道を行くと燈籠と鳥居が建つ。

鳥居の先、社叢に包まれるように社殿が建っている。

拝殿に参る。

拝殿前に2本の杉が高く聳える。田の中にあって社叢の森は目立つ。

拝殿背後の本殿は覆屋の中にあるようだ。

拝殿右に境内社が1社ある。

神馬舎には栗毛の馬が納められている。伏見宮家御下賜品のようだ。

到着した頃から地元の方が集まってきていましたが、境内の清掃でもするのかと思っていたら、ちょうど今から拝殿の冬支度をするところだった。お邪魔になってはいけないので帰ることにする。

伊牟移神社

福井県三方郡美浜町郷市25-16

美浜町に鎮座する木野神社。御祭神は天日方奇日方命を主祭神とし、應神天皇、二王ノ大神、大山積命を配祀する。延喜式三方郡の論社。

集落の公民館広場の角に社号標が建っている。

「村社 式内 木野神社」と書かれた社号標

公民館に車を停め、少し歩く。踏切の先に鳥居が見える。

一の鳥居と神旗ポールが1本。

車道と平行する参道を行くと、少し車通りの多い通りに地下道があった。

どうも地下道が参道の続きらしい。

地下道を行くと出口に鳥獣柵

開けて入ると、もう1本神旗ポールが建っている。

石橋を渡ると「式内 木野神社」の額がかかる二の鳥居。

鳥居をくぐると左に大木があった。

参道を行くと神門の前にも鳥獣柵があった。

開けて神門をくぐると拝殿が建つ。拝殿は雪囲いがされている。

拝殿の後ろに一段高く本殿が建っている。

覆屋の中の本殿に参ることができた。

木野神社

福井県三方郡美浜町木野7-6

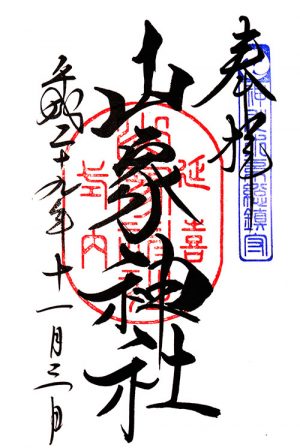

上田市に鎮座する山家神社。御祭神は大国主神、伊邪那美神、菊理媛神を主祭神とし、日本武尊、神八井耳神を相殿に祀る。

今日初めて四阿山を登拝し、2回目の参拝。社前からは先程までいた四阿山が見える。

来年の四阿山開山1300年に向けて旗の奉納が始まった。

参道を進む。

拝殿に参拝する。

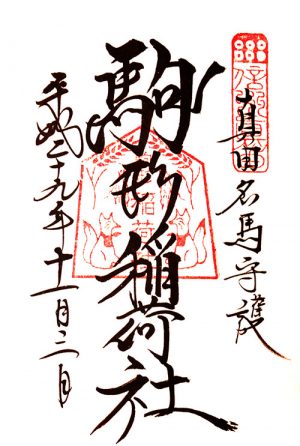

午の日限定の駒形稲荷社の御朱印

拝殿の左に朱色の鳥居と社殿が一際目を引く駒形稲荷社が建つ。

四阿山開山の浄定坊を祀る浄定社の御朱印

たくさんの御朱印をお願いしたので、すっかり暗くなったが、拝殿左に建つ浄定社。

前回参拝時に撮影し忘れた金刀比羅社。大物主神を祀る。

参拝者増を目指してスタンプが始まりました。早速前回分を含めて押印していただきました。

「月参り」が山家神社参拝12カ月分、「登拝」が四阿山登拝10回分、「参拝」は山家神社参拝15回分です。

山家神社

長野県上田市真田町長4473

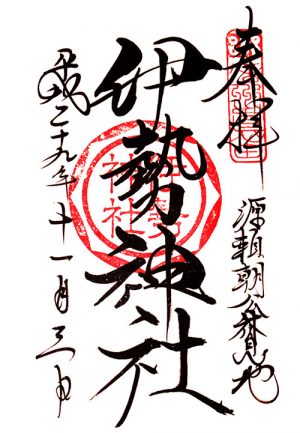

上田市に鎮座する伊勢神社。御祭神は天照皇大神、豊受大神。

旧大日向村の産土神として、伊勢神宮の御分霊を祀る。源頼朝が北上州へ向かう途中ここで休息したと伝えられ、また別に善光寺参拝の途中草津湯へ行く途中にも休息し、大神宮を刻んで置いていったので、これを祀ったという。

集落の道は狭かったので入口に車を停め、歩いて行くと社旗ポールが建っていた。

さらに中に入っていくと、境内前にももう一対の社旗ポールが建っていた。

入口に道祖神と二十三夜塔がある。二十三夜塔は月待ち講とも言われる民間信仰らしい。

階段を一段上がり、鳥居の先、さらに一段上がると社殿が建つ。

拝殿に参る。

本殿は塀で囲まれているが、横の穴から覗くと

本殿が見えた。

本殿左に境内社の天満宮

本殿裏に大日向の山中から遷したという愛宕神社、秋葉神社、三峯神社、蚕影神社が並ぶ。

一番奥が三峰神社で、後はわからないが、手前の地蔵もそのひとつに数えているようだ。

伊勢神社

長野県上田市真田町字宮前983

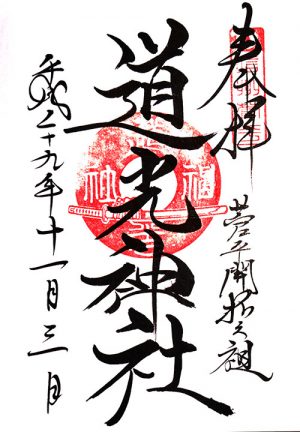

上田市に鎮座する道光神社。御祭神は山家大神、大山祇命、加藤道光命。

加藤道光は加藤清正のいとこ婿の子で、松代藩に寄食中に菅平を開発した。

菅平高原に鎮座する。

鳥居をくぐり、さらに階段を上って拝殿へ向かう。

拝殿に参る。

拝殿後ろに本殿覆屋

本殿左の斜面に「寿喜伊山神」と書かれた石碑社。

何と読むのか初めて見るが、「すきい山神」と読むスキー発展の神様なのだとか。当て字だったのか

さらに境内には菅平スキークラブ創設の父、矢追秀武先生と、菅平スキー場開発の先駆者、柳澤健太郎翁の石像が並ぶ。

御朱印は本務社の山家神社でいただいた。

道光神社

長野県上田市菅平高原字菅平1223-1578

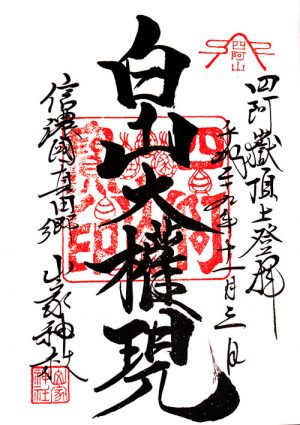

四阿山山頂に建つ山家神社奥宮。御祭神は大己貴命、菊理姫命、伊邪那美命、日本武尊。

11月から5月までの登拝では墨書きが「白山大権現」になる。

来年は四阿山開山千三百年であり、2年かけて複数の登拝道を行く計画。

今回は長野県と群馬県の県境になる鳥居峠(1362m)から登ることにする。

鳥居峠口から長野側に少し行った場所に「四阿山」の扁額がかかる石鳥居が建つ。

この先は今は使われなくなった登拝道が続いていたという。

鳥居峠口から20分ほど未舗装の道を進むと駐車場がある。

準備をして9時過ぎ登り始める。

登拝道の途中には石祠がいくつも残っている。後で山家神社で聞いたところによると、藩政期に奉納された120社ほどあった末社群で、大明神と呼ばれたものが大部分なので神仏分離以降だんだん忘れられた存在となった。

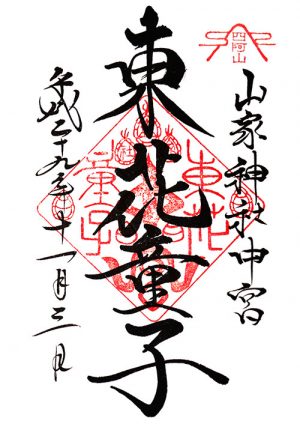

30分ほど登ったところにある東花童子社もそのひとつ。

「花童子宮跡」の石碑が建ち、群馬(上州)側の中宮の位置づけとなる。

山家神社で写真を見せると、「東花童子」の御朱印がいただける。

宮の建っていた平地とそれを囲む石積みが残る。

今日は寒波襲来直前の絶好の日和で、風が強かったことで雲も少なく青空が広がっていた。

冠雪した北アルプスがとても美しかった。

登拝道は途中、岩が向きだしの場所もある。

絶好の景色や登拝道をじっくり楽しみながら、やがて3時間経過しようかというところで、菅平高原からの道と合流し、木道を山頂へと向かう。

まずは長野側の奥宮(信濃社)

南側以外を石塁に囲まれている。

奥に群馬側の奥宮(上毛社)

北側のみ石塁が積まれている。

今日は四方の山々がとてもきれいに見えたが、南側を凝視するとうっすらと富士山が見えた。

最大望遠で撮ったのがこの写真。遠くても流石の存在感!

昼食をとりながら休憩後、根子岳に向かう。途中うっすらと積雪がでてきた。道も濡れていて滑りやすい。

根子岳が見えたところで、まだまだ距離あるし、戻る体力を考えて今回は断念した。

帰りも浅間山がきれいに見えた。

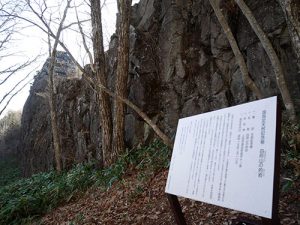

途中分岐を登った道(東花童子経由)とは別の道を下り、的岩に出る。

岩脈が数百メートル続いているといい、修験道の修行には最高な場所だと感じる。

午後3時駐車場に戻ってくる。最高の天候に恵まれた良い登拝になった。

山家神社に参拝し、御朱印をいただく。

山家神社奥宮(四阿山山頂)

長野県上田市真田町・群馬県吾妻郡嬬恋村

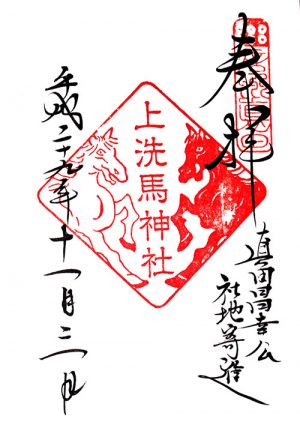

上田市に鎮座する上洗馬神社。御祭神は大己貴命、天照皇大神、秋葉大神、大山祇命。

旧上洗馬村の産土神で、明治42年の神社整理で田中の秋葉社、三島平の三島社、横道の皇大神社を合併したというので、主祭神は大己貴命だったか。社伝では享禄4年(1531)に諏訪大社の御分霊を遷したというが祭神からはうかがえない。

鳥居、社殿、手水舎、神倉と揃った境内

手水舎は凝った彫刻が施されている。

鳥居の先に社殿が建つ。

鳥居横に「塩竈大明神」と書かれた石碑

拝殿に参る。

拝殿には右に「黒馬と白馬」、左に「赤馬と白馬」の絵馬が掛けられている。当地には戸隠信仰があり、干ばつのとき戸隠神社から御水をいただき神前に捧げて降雨祈願する風習があったという。

拝殿から廊下でつながる本殿覆屋

本殿は組物や彫刻など非常に凝った造りになっている。

本殿前の狛犬はギョロ目が印象的な南洋的雰囲気がある。

本殿後ろに「御神木之碑」

ここに周囲9メートルの樹齢1000年の欅の巨木があったそうだ。昭和57年の台風で倒れたというが、境内には他にも大きな木が多い。

上洗馬神社

長野県上田市真田町傍陽字上平2677

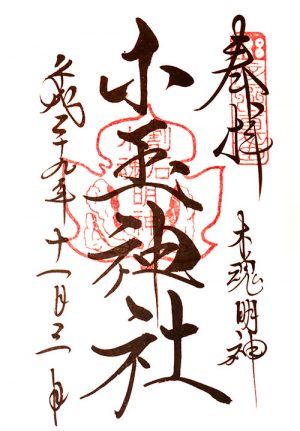

上田市に鎮座する小玉神社。御祭神は建御名方刀美命、八坂刀売命。

信濃国一宮の諏訪大社の御分霊を遷し、旧上原村三集落の産土神とした。

畑の広がる斜面の中に鳥居と社殿が建つ。

鳥居前はすぐフェンスになっているが、鳥居と社殿の間は空間がある。

目前には砥石崩れで有名な砥石城が見える。

拝殿に参る。

拝殿内には祭礼の奉燈と思われるものが保管されている。

拝殿裏の本殿は御垣に囲まれ、中に巨石と朽ちたご神木がある。

本殿は巨石に挟まれるように鎮座し、割石明神と呼ばれた時期もあった。

本殿後ろに石祠が1基あり、中に古い木札が納められていた。

御朱印は本務社の山家神社でいただいた。

小玉神社

長野県上田市真田町本原字小玉3196

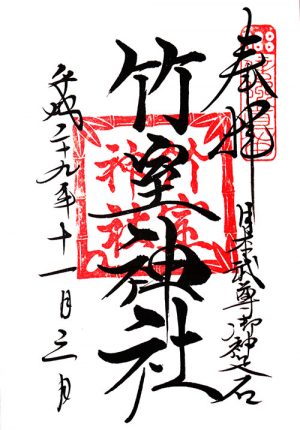

上田市に鎮座する竹室神社。御祭神は大山祇命、日本武尊命。

社伝によると、日本武尊が東征の帰路、四阿山を越えて当地に来た時、村人は梢を折って仮屋を建ててもてなした。その跡に宮を建て柴宮と称したといい、現在は竹室神社の奥宮になっているという。

正面から見ると境内四隅に木が植えてあり、開放感ある境内になっている。

拝殿に参る。

拝殿と幣殿でつながる本殿覆屋に本殿が収まる。

拝殿右に境内社が2社ある。

本殿には獅子の彫刻が彫られている。

寛政十一年銘のある石祠

天満宮の石祠には文化十二年の銘がある。

境内社の間にある木の根元には日本武尊の足跡といわれる神足石があるが、風化してよくわからない。

御朱印は本務社の山家神社でいただいた。

竹室神社

上田市真田町本原字竹室2323

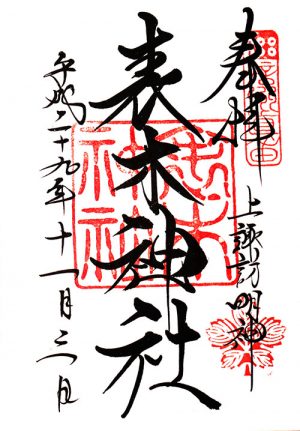

上田市に鎮座する表木神社。御朱印は建御名方命、八坂刀売命。

信濃国一宮の諏訪大社の御分霊を遷し、旧中原村の産土神とした。境内にかつて周囲11メートルの樹齢1000年の欅の巨木があったという。

諏訪上社を祀った表木神社に対し、諏訪下社を祀った裏木神社に先に参拝していたので、広い境内に驚いた。

鳥居が建つ。

安永七年銘の燈籠

拝殿に参る。

本殿

本殿の右に境内社が3社並ぶ。

真ん中は木製社殿

この地域は石祠が多い。

道路を挟んで建つ石燈籠は天保二年の奉納。

御朱印は本務社の山家神社でいただいた。

表木神社

長野県上田市真田町本原字表木1403

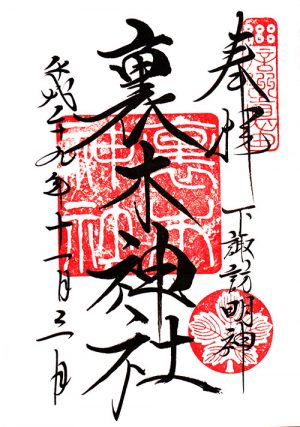

上田市に鎮座する裏木神社。御朱印は建御名方命、八坂刀売命。

信濃国一宮の諏訪大社の御分霊を遷し、旧中原村の表木に上社を、本原に下社を祀った。

道路沿いの小さな境内。かつては周囲13メートルの樹齢1000年の欅の巨木があり裏木と言ったという。

拝殿前に燈籠が2基建っている。拝殿に参る。

拝殿後ろに石祠の本殿がある。

本殿後ろの石の上に石祠が1基ある。

境内に由緒を書いた記念碑がある。

御朱印を本務社の山家神社でいただいた。

裏木神社

長野県上田市真田町本原字裏木958