若狭町に鎮座する恵比須神社。蛭子大神を主祭神とし、陶津耳命、大國主命を配祀する。延喜式三方郡須部神社の論社。

国道から北の集落へ入る道路に燈籠が建っている。

進むと明治五年の燈籠と昭和三年の社号標。須部神社と書かれている。

その燈籠から神社は西へ曲がる。途中の道ばたに石仏や五輪塔を集めた場所があった。

神旗ポールを過ぎると一の鳥居が建つ。

さらに進むと境内入口に二の鳥居が建ち、「恵比須大神」の扁額がかかる。

鳥居の裏に「寿命石」と書かれた巨石と覆い被さるような巨木がある。

表参道は鳥居から左に折れ、さらに右に折れる。

朱色が鮮やかな三の鳥居は正保二年(1645)に若狭藩主酒井忠勝公が寄進したもの。

階段の先に割拝殿が建つ。

割拝殿をくぐると屋根付き廊下を通り拝殿で参る。

割拝殿の左には神輿

右は授与所になっている。

本殿は拝殿と幣殿でつながる。

拝殿横に鎮座する狛犬は少し潰れた顔だが、見ていると段々愛らしく見えてくる。

本殿の周りを時計回りに境内社などに参拝する。

恵比須さんということもあってか、鯛の銅像が奉納されている。

「少彦名命」の扁額がかかる少彦名社。

天満宮。以上二社が本殿の左に鎮座する。

階段の途中に「倉稲魂命」の扁額のかかる稲荷社

階段の上には皇大神宮

本殿右後ろ角に日枝社が建つ。

その裏に宮司宅があり、その途上に「西神社 是ヨリ三丁」という燈籠がある。文化三年の銘が入っているので藩政期はやはり「えびすじんじゃ」のほうが通称として通っていたようだ。

本殿の右に八幡宮

「大國主命」の扁額がかかる大國主社の二社が建つ。

一段下に養老年間から残っているという井戸がある。

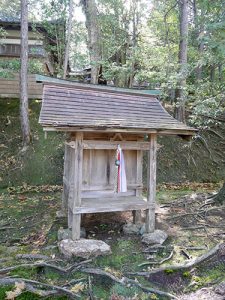

井戸近くの境内社には扁額がないが水神だろうか

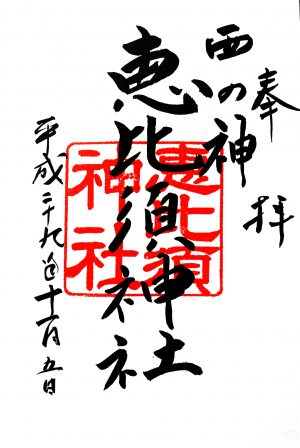

授与所で御朱印をいただく。かつては「須部神社」の朱印を押していたこともあったようだが、現在は「恵比須神社」に変わっている。

えびす飴が売っていたので袋を買ってきた。おいしい飴だった。樽のほうも気になるなー

境内入口に建つ建物はなんだろうか?と思っていたが

廊下と建物の形状から能舞台かとも思ったが、中をのぞくと松の絵もあるしやはり能舞台のようだ。

恵比須神社

福井県三方上中郡若狭町末野字神ヶ谷36-11