編集:松崎町編さん委員会

発行:松崎町教育委員会

発行日:1993年3月20日

価格:不明

静岡県松崎町に鎮座する神社45社と所在する寺院・堂42所。神社は御祭神、由緒、例祭日、宝物という情報のほか、資料編という性格上、棟札の情報が特に詳しい。

admin のすべての投稿

相良町神社誌

編集者:柴田栄一

発行者:相良町氏子会

発行日:1962年2月11日(非売品)

ページ数:102ページ

本書は静岡県相良町に鎮座する39社の神社名鑑である。御祭神、由緒、祭祀、特殊神事、宝物などを記載している。町内の神社の歴史を構成になるべく詳しく残そうという編集方針のためか、由来については一社一社かなり詳しく書かれている。写真も境内写真のみだけなく、宝物や扁額、棟札など参考になる。

[amazonjs asin=”B000JAJELW” locale=”JP” tmpl=”Small” title=”相良町神社誌 (1962年)”]

続きを読む 相良町神社誌

榛原郡神社誌

編集兼発行所:静岡県神社庁榛原支部

発行日:1974年12月25日(非売品)

ページ数:187ページ

発行が古いが、旧榛原郡に鎮座する神社名鑑。御祭神、例祭日、由緒、境外社、神社庁等級などが掲載される。当時としてはすべてに写真が掲載されていること、御祭神名にふりがなが振ってあることは好感が持てる。

続きを読む 榛原郡神社誌

静岡県小笠支部神社誌

発行者:静岡県神社庁小笠支部

発行日:1997年9月30日(非売品)

ページ数:272ページ

小笠支部に鎮座する233社の神社名鑑。小笠支部は旧佐野郡と城飼郡ということですが、掛川市、菊川市、小笠町、浜岡町、大東町、大須賀町の領域となります。等級別というのが変わっているが、御祭神、例祭日、由緒などは標準的な神社名鑑の項目となる。写真が1、2枚付き、巻末に略地図しかないので、各神社に鎮座地の東経・北緯が記載されている。

続きを読む 静岡県小笠支部神社誌

能登小田中 能登臣御祖神社 神池

中能登町小田中の能登臣神社神池。現在は水は枯れている。

通りかかったときに見かけて撮影したものだが、神社の社殿はどこに?

ということで調査してみました。

能登臣祖神社は、もと親王社と呼ばれ親王塚(崇神天皇皇子大入杵命墓)上に社殿があったようだ。この塚が明治8年に、能登臣の遠祖と言われる大入杵命(崇神天皇の皇子)の御墓だと治定されてから社殿を塚の傍らに移した。その後明治41年に久志伊奈太妓比咩神社に合祀され、白久志山御祖神社と改称された。

往古、小田中に邑知潟から続く平野を挟んで、雨の宮古墳群を控える能登部あたりの一族に対抗する一族が住んでいたということだろう。

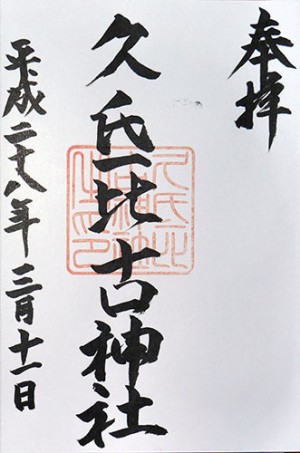

能登久江 久氐比古神社②

中能登町の久氐比古神社(くてひこじんじゃ)。「て」の字は「氏」の下に「一」。

御祭神は久延毘古神、天目一箇神、火産霊神。旧県社で延喜式内社です。

久氐比古神社の元の神は、案山子である田や山の神である久延毘古神、鉄の鋳造の神である天目一箇神の二柱といわれる。火産霊神は江戸末期に地域住民の守護神であった愛宕神社の神を合祀したものである。

夕方の神社。誰もいない境内を再び訪れたのはあらためて御朱印をいただいたからです。

旧県社ではあるが、現在は兼務社となっているため普段は誰もいない。

御朱印は兼務している天日陰比咩神社でいただけます。

という情報を「石川県版道の駅 2016春号」で知りました。

神社は集落奥の山のほうにあるため、坂を登ります。

境内の梅が咲き始めていました。

拝殿にお詣りしようと思いましたが、サッシが閉まっていました。

午前8時から午後1時まで(第2・第4水曜日休み)参拝できるそうです。

本殿はさらに一段高くなっています。

境内の社務所には、境内社として貴船神社、諏訪神社、櫛神社が祀られている。

久氐比古神社(くてひこじんじゃ)

石川県鹿島郡中能登町久江ヘ66

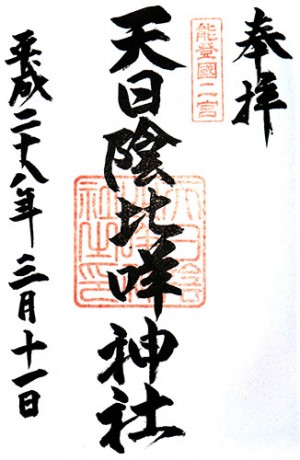

能登二宮 天日陰比咩神社②

中能登町の天日陰比咩神社。主祭神は天日陰比咩大神、屋船久久能智命の二柱。

前回の参拝は秋だったか。カメムシがたくさんいたんですよ。

往古は境内に天日陰比咩神社と伊須流支比古神社の二社が鎮座していたことから、集落を二宮といい神社名も二宮大明神と呼ばれたようだ。石動山の伊須流伎比古神社は当社の御分霊と伝えられ、能登国二の宮に指定された。

みくりやは酒造りの祖神といわれる大三輪の神が祀られ、今でもどぶろくを醸造していて12月5日の新嘗祭(どぶろく祭り)と正月三が日に参拝者に振る舞われます。

二本の御神木の間を通り、拝殿にお詣りします。

境内社の天神稲荷社は菅原道真公の天神社と宇迦御魂神の稲荷神社が合祀されている。

手水舎の横の鎮座石の表面には大小2つの穴があいており、天狗の足跡と伝えられています。

境内にはまだ雪が残っており、日陰とはいえやはり山深いところです。

椿のきれいな季節です。春はもうすぐ

御神木は立派な巨木です。

社務所の前の楓は「いろは楓」と呼ばれ、西と南に大枝を延ばし、別名「龍髭楓(りゅうしゅかえで)」といわれる。

上に向かって延びる梢が龍の髭に見えるということで、この二本それらしく見えますね。

天日陰比咩神社

石川県鹿島郡中能登町二宮子甲8

鶴岡西田川神社誌

編集:神社誌編纂委員会

発行所:山形県神社庁鶴岡西田川支部

発行日:1990年11月(非売品)

ページ数:301ページ

鶴岡西田川支部管内の187社を収録する。御祭神、祭礼日、由緒など神社名鑑の標準的項目を備えていて、特に由緒は神社名鑑としては詳しく長いものとなっているが、編年体形式で記載された社もある。写真はページ半分で大きく、最低1枚、多いもので3枚掲載されている神社もある。

続きを読む 鶴岡西田川神社誌

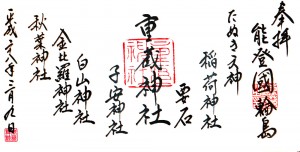

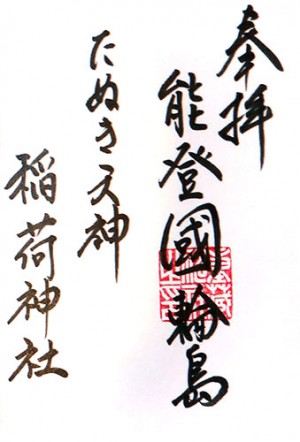

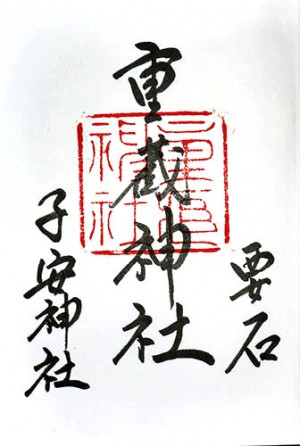

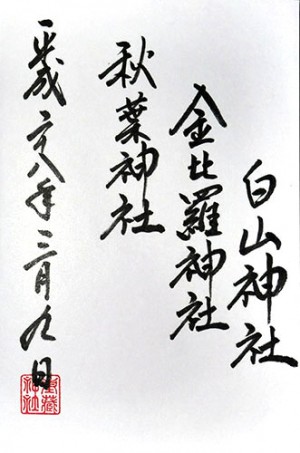

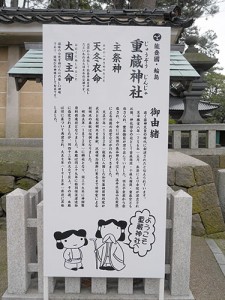

能登輪島 重蔵神社③

輪島市の重蔵神社。御祭神は天冬衣命、大国主命など

以前重蔵神社単独の御朱印はいただきましたが、「石川県版 道の駅 2016春号」に八社巡りの御朱印が書かれていたので、気になって行ってきました。

八社とは重蔵神社と、その境内にある子安神社、秋葉神社、金比羅神社、白山神社、稲荷神社、菅原神社(たぬき天神)、要石のこと

お詣りする社のみ選択できるという話でしたが、八社すべてお詣りすることにしていただきました。

3ページにわたる御朱印になります。御朱印代は千円です。

広げると重蔵神社を中心に境内社が鳥の羽のように広がっていきます。

正面は南ですが、今日は街中から続く西から境内に入ります。

入口に新しく看板が立てられました。由緒の案内板作ったんですね。

まずは主祭神をお祀りした拝殿にお詣りします。

御朱印を書いていただく間に七社巡りをします。

子安神社

安産祈願、子育て、良縁(縁結び)祈願

金比羅神社

大漁祈願、海上安全、交通安全

境内に咲く椿の花。小さくかわいい花です。

秋葉神社

火防(鎮火)、水難、厄払(厄除)

白山神社

五穀豊穣、商売繁盛

稲荷神社

商売繁盛、五穀豊穣

菅原神社(たぬき天神)

芸能、スポーツ、学問

菅原神社になぜたぬきなんでしょうか

お社の中にもたぬき

これは一度調べてみないと

要石

地震除けの守護神

これで八社すべてにお詣りしました。

実は重蔵神社にはもう1つ御朱印があります。

重蔵神社から朝市通りをまっすぐ進んで端まで行くと、角に産屋があります。

ここにあるんですが、朝市の開催時間のみ開いているそうで再度出直しです。

重蔵神社

石川県輪島市河井町4-69

能登馬蝶 春日神社②

珠洲市馬蝶の春日神社。昨秋のキリコ祭り以来です。

御祭神は天児屋根命、武甕槌命、経津主命、比咩大神。

前を通ったら、のぼり旗が立っていたので春祭りの準備かなと思い、寄りました。

今日は天気悪いですが、拝殿が開いています。

旗の重りのさるぼぼが愛らしいです。

拝殿に上がらせていただきます。

前回は気が付きませんでしたが、木製の狛犬が飾られています。

文化財の神像2体です。前回は集落の方がいらしたので、ゆっくり鑑賞できませんでしたが、よく見ると彩色が所々残っています。

そして、山上の本殿へ。最初は本殿は拝殿裏にあるものだと思っていましたが、前回祭りの途中で山上に明かりが点っているのに気が付いて、あー上にあるんだと知りました。

本殿も開いていたので中を見せていただきました。

これまた以外にも本殿は2棟ありました。造りからすると同時代のものとは思えなかったので、おそらく2世代の本殿が納められているだと思います。

春日神社

石川県珠洲市馬緤町9-1甲

台東区の神社と祭り

発行:東京都神社庁台東区支部

発行日:1983年6月1日(非売品)

ページ数:190ページ

台東区内に鎮座する38社の神社名鑑。御祭神、由緒、例祭などの説明はかなり詳しい。一般向けに御神徳や道案内図が付いているのが珍しい。酉の市の鷲神社、三社祭の浅草神社、下町八社福巡りの今戸神社、小野照崎神社、下谷神社、第六天榊神社、上野公園にある五條天神社、花園稲荷神社、上野東照宮など有名な神社も多い。

[amazonjs asin=”B000J76XRI” locale=”JP” tmpl=”Small” title=”台東区の神社と祭り (1983年)”]

続きを読む 台東区の神社と祭り

郷土のお宮 稲沢・尾西・祖父江・平和

編集:愛知県神社庁中島支部 郷土のお宮編集委員会

発行:尾張大国霊神社内 愛知県神社庁中島支部

発行日:1992年12月10日(非売品)

ページ数:240ページ

愛知県神社庁中島支部管内に鎮座する217社の神社名鑑。中島郡はもと愛知と岐阜の両県にまたがる郡であったようだが、本書は旧愛知県中島郡の領域になる。平成の改元記念として編纂され、旧社格、御祭神、例祭日、由緒など他の神社誌にある項目のほか、旧地目として明治期の旧中島郡の住所表記がある。写真が一枚ずつ付いているのだが、撮影の基準を決めていないのか、鳥居から写るもの、拝殿から写るもの、本殿を写して拝殿が欠けているもの、透塀で境内がよく見えないものなど少し残念なところがある。中島支部の神社名鑑の出版計画自体は昭和39年度から始まったらしく、悲願の一冊ともなっている。

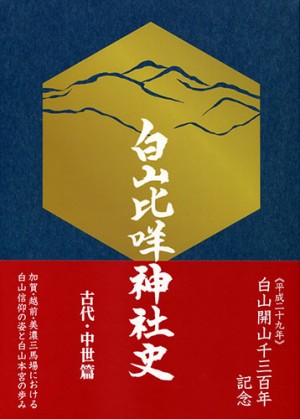

白山比咩神社史 古代・中世篇(普及版)

発行:白山比咩神社

発売:北國新聞社

発行日:2016年2月7日

ページ数:397ページ

定価:3,704円+税

「加賀・越前・美濃三馬場における白山信仰の姿と白山本宮の歩み」

2017年の白山開山1300年に向けて編纂が進む通史三部作の第一冊。オールカラーで写真もきれいで楽しみながら読める。発行日は非売品の箱入り限定版と同じで、カバー装丁となった普及版は今月の発売。白山の神社研究には必携の一冊。

[amazonjs asin=”483302053X” locale=”JP” tmpl=”Small” title=”白山比〓神社史―古代・中世篇”]

続きを読む 白山比咩神社史 古代・中世篇(普及版)

加賀寺井 奧野八幡神社

能美市寺井の奧野八幡神社。御祭神は応神天皇、神功皇后、比咩大神、少彦名命、武甕槌命、経津主命、天児屋根命、比売大神、高良玉垂命。

寺井には往古石清水八幡宮や南禅寺の荘園があったと言われ、土着した結城氏が寺井の奥城に奧乃社を祀ったのが始まりと言われる。明治に入り、寺井地内の少彦名命社、八幡社、春日社と合祀し、奧野八幡神社と改称されました。

ということで、御祭神の少彦名命が少彦名命社、応神天皇、神功皇后、比咩大神が八幡社、武甕槌命、経津主命、天児屋根命、比売大神が春日社の祭神ということになるでしょうか。奥乃社の御祭神は高良玉垂命ということか、合わせて八幡神も祀られていた可能性はあるが、土着した結城氏が南朝方の忠臣であったことと関係しているのか。

旧寺井町の総社的存在であったので広い境内です。もとは町内に神職がいましたが、現在は兼務社となっています。

境内には摂社や奉納物、祈念碑が所狭しと並んでいます。

この社は祭神が不明

九谷彦三記功碑の横の御神木前に石祠があります。太陽と月を模した窓、中に磐座らしき石、隣県福井ではよく見かける石祠ですが、県内では珍しいものです。

境内社天満宮。御祭神は菅原道真公

本社の御祭神一覧には菅原道真公は上がっていないが、明治41年の合祀は地内五社とあり、残りの一社が境内社の天満宮だったのか、このあたりは再調査が必要です。

天満宮の横にまた石祠。筆塚とありますが、石祠の中はかなり風化していますが仏像のようです。

このあたりは神仏習合の名残なのかもしれません。

境内には宝物館もあり、九谷庄三作冨士越の竜図大皿、初代善平作神苑の鳩図陶板などが納められているようです。

社殿は寺井町一の大社らしく荘厳な建物です。

境内には能美市指定文化財となっている七重塔があります。

朝鮮出兵のとき、前田家家臣が持ち帰ったという説と、加藤清正が持ち帰って利家に贈呈したという説があるが、当時は二基で一対だったとされ、もう一基は兼六園の海石塔だと言われています。また、海石塔と一体で十三重塔だという説もあります。

利常が小松城に移したこの塔を、廃藩置県のときに寺井村の綿屋平蔵氏が買収し、村民挙げて運搬したという記念すべき塔です。

奧野八幡神社

能美市寺井町リ15乙

加賀平加 安産日吉神社

美川の安産日吉神社(やすまるひよしじんじゃ)。御祭神は大山咋神、大巳貴命の二柱。

平加は往古「比楽(ひらか)」と呼ばれ、延喜式にも見える重要な湊でした。神社も比楽湊にあったと言われていますが、度重なる洪水に悩まされ現在地に遷座したと言われます。

西の日本海に向かって延びる参道前の第一鳥居

参道を進んで境内入口の第二鳥居

境内は北が一段低くなっていて、丘陵の北辺にあたります。

そのため風が強く砂が飛ばされるのか、境内の松は自然に根上がり松となっています。

祭神とは別に、当神社は女性の奉納品の多さから女性の神様とも言われ、本吉の藤塚神社とは雄神、雌神の関係とも伝えられ、おかえり祭りは雄神である藤塚神社から雌神である安産日吉神社のもとへ訪れる祭りだという逸話があるそうです。

「安産」は「あんざん」とも読めるため、現在は安産の神様として祈願する女性も多いそうです。

安産日吉神社

白山市平加町ル90

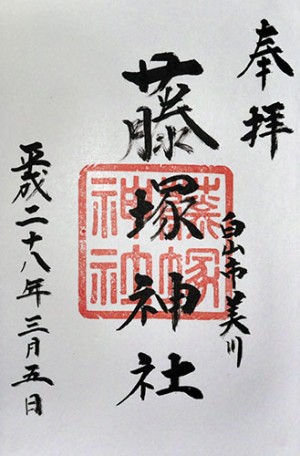

加賀本吉 藤塚神社

美川の藤塚神社です。御祭神は大山咋神、大巳貴命、天照大神の三神。

美川は元藤塚と呼ばれ、山王社が勧請されてから藤塚山王社と称した。神仏分離により本吉日吉社、藤塚日吉社と改称し、石川県庁が移転されたから官員遙拝所となった。最終的に現在の藤塚神社となる。

神社標の「塚」の字は土偏がなく、旧字体の「冢」が正式名のようですが、御朱印も「塚」ですね。

御朱印は隣接する社務所でいただきました。

社頭は現在西向きで日本海に向かっている。北前船で賑わった町らしい。その頃は本吉と呼ばれていました。

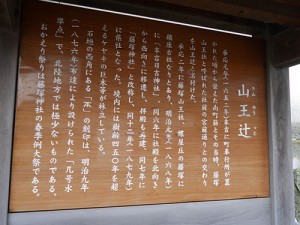

鳥居脇にある案内板によると、右方の角は「山王辻」と呼ばれたようです。

石垣の隅石に刻印があり、「几号水準点」というらしく、高低測量の基準点だそうです。

北陸地方では極少ないと書かれており、確かに見た記憶がありません。

拝殿に詣ります。

扁額の文字は前田家13代斉泰公の御染筆

樹齢450年の大欅はこの地方でも最古の巨木です。

境内には明治六年に造営された金比羅社

少し離れた市街地にある春季例大祭おかえり祭りの御旅所である高浜宮

高浜宮の境内には祭りの山車の保管庫が建っています。

奥に御旅所の仮宮の建物があり、ここが最近新築されたようです。新しい建物です。

仮宮だからか普段はやはり賽銭箱など詣る場所は開放されていませんね。

藤塚神社

石川県白山市美川南町ヌ167

伊勢の神宮 ヤマトヒメノミコト御巡幸のすべて

編者:大阪府神社庁

発行所:和泉書院

発行日:1993年8月31日

ページ数:111ページ

定価:1,748円+税

「第61回神宮式年遷宮記念出版。天照大神の御杖代・倭姫命の伊勢御巡幸説話の比定地を実地踏査。前人未踏の初の成果。」

内宮・外宮が伊勢にお鎮まりになるまでの道のりが御巡幸だが、すべての比定社を紹介している本は多くはない。本書では比定社すべてについて考察を加えている。参拝の参考になる。

[amazonjs asin=”487088609X” locale=”JP” tmpl=”Small” title=”伊勢の神宮―ヤマトヒメノミコト御巡幸のすべて”]

続きを読む 伊勢の神宮 ヤマトヒメノミコト御巡幸のすべて

能州鳳至柿生 像石神社 石仏山祭(例祭)

像石神社(かたいわじんじゃ)で3月2日に行われる石仏山祭に行ってきました。

御祭神は大巳貴命、少名彦命。像石神社で調べても全く参考資料が出てきませんが、本日の祭りのなかの祝詞に入っていた神社名であり、字を神職さんに教えていただきました、

社殿がなく、磐座に対して祭祀を行う県内でも大変珍しい神社です。

集落から太鼓を先導に神職と村人が続きます。

雪の中、集落の山の神、田の神である石仏山に向かいます。

石仏山は「祭祀遺跡 石仏山」として県史跡指定を受けています。

しばらく上ると、「女人禁制」の立て看板。現在でも聖域として男性のみで祭りは行われます。

磐座の手間で木に注連縄を張り、鳥居代わりとします。

「前立」と呼ばれる磐座の前に着くと、注連縄をかけ、祭りの準備をします。

前立は大巳貴命の依代とされ、高さ約3メートル、幅60センチの巨石で左右に低石が立てられています。

神社名でもある像石とは磐座のことで、男性器を模しているとか。

さらに上方に「唐戸」「奥立」という巨石があり、少名彦命の依代だとか。今日は雪深いのでこちらは後日にでも。

磐座の前には贄(米と野菜)と鏡、榊の枝にろうそくを刺し、神事が始まります。

途中隣りに移動して、かまどとして火をおこし、やかんに米を投入して祝詞を捧げます。

今日は神事の間だけ大雪でした。まるで神が降臨しているようで、ここ数年としては希有な年だったとか。

とても貴重な体験でした。

像石神社

石川県鳳珠郡能登町柿生(石仏山)

石神さんを訪ねて 出雲の巨石信仰

発行所:山陰中央新報社

ページ数:111ページ

定価:1,300円+税

「本書は、山陰中央新報出雲ローカル面に2014年5月22日付から2015年5月14日付にかけ、44回にわたって掲載した記事を1冊にまとめました。また、単行本化にあたり、6カ所の石神さんを書き下ろしで追加しました。」

島根県内の出雲国と言われた地域の、いわゆる磐座の紹介です。行くのに時間がかかるもの、非常に困難な場所のものも含まれるが、一度は行ってみたい場所ばかりです。

[amazonjs asin=”4879031917″ locale=”JP” tmpl=”Small” title=”石神さんを訪ねて~出雲の巨石信仰~”]

越後一の宮 おやひこさま 弥彦神社写真集

発行:BSN新潟放送

編集・発売:新潟日報事業社

発行日:2013年3月27日

ページ数:107ページ+DVD1枚(40分)

定価:3,000円+税

「神宿る弥彦山東麓に鎮座する延喜式内社・越後一の宮 弥彦神社は古代から越後の人々の暮らしを見守り、おやひこさまと親しまれ尊崇を集めてきた。古式を今に伝える多くの神事と森厳な境内地や実り豊かな里の移りゆく季節を映像化した本書は万葉集に詠われた神々しい往古の息吹を伝えている。」

弥彦神社の神事を一年間追った写真集。まずは番組の撮影のためということでDVDでその映像も見ることもできるが、一般人には非公開の神事もあるので貴重な資料と言えるでしょう。

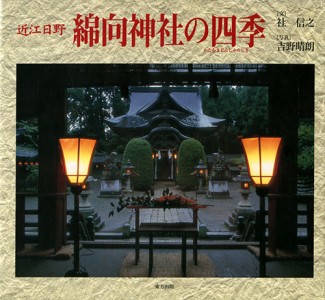

近江日野 綿向神社の四季

著者:社 信之

写真:吉野 晴朗

発行所:東方出版

発行日:2002年5月25日

ページ数:119ページ

定価:3,000円+税

「神社の四季やその周辺の自然景観と宮司の適切な解説と相まって本書は、資料的にもその価値は高いと言える。本書によって東近江を代表する古社としての綿向神社の概要を知るとともに、綿向山の山麓にひろがる四十二郷の産土神としての歴史の重さを感じさせる。古社と地域の人々の接点をより表出させた珠玉の写真集といってもよいだろう。」

本書は延喜式内社でもある馬見岡綿向神社の年間の神事・祭りを追いながら、神社周辺や神奈備である綿向山の四季折々の景色を紹介する。神社を中心とした氏子の生活感も感じられる良い写真集です。

[amazonjs asin=”4885917859″ locale=”JP” tmpl=”Small” title=”綿向神社の四季―近江日野”]

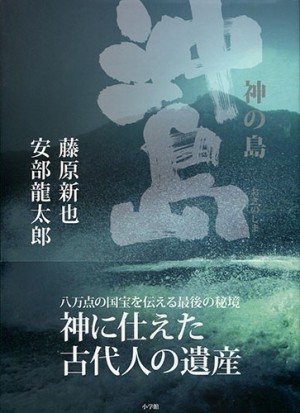

神の島 沖ノ島

著者:藤原新也、安部龍太郎

発行所:小学館

発行日:2013年5月22日

定価:2,800円+税

「福岡県玄界灘の洋上に浮かぶ沖ノ島。島全体が御神体で、一般の人の入島は厳しく制限されている。女人禁制、一木一草一石たりとも持ち出してはいけない。今日なお厳しい掟を守り続け、日々祈りが捧げられている。」

沖ノ島は「海の正倉院」とも言われ、世界遺産候補となっている。島全体は宗像大社の神領で沖津宮が鎮座している。一般人は1年に祭りの1日(5月27日)のみ上陸を許され、それも男性のみという未だに掟が厳しいことで知られています。それは祀られる神が宗像三女神の田心姫神で、女性には嫉妬するからとか。

そういう意味でもほぼ行けない場所でもあるので、沖ノ島の状況を少しでも写真で知ることができるのは貴重です。

[amazonjs asin=”4096820814″ locale=”JP” tmpl=”Small” title=”神の島 沖ノ島”]

[rakuten id=”book:16426479″][/rakuten]

続きを読む 神の島 沖ノ島

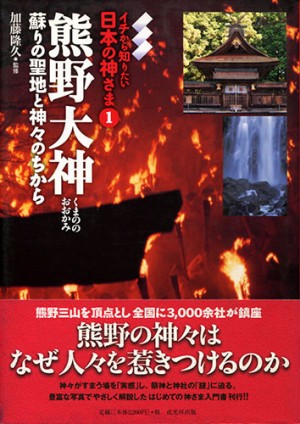

熊野大神 蘇りの聖地と神々のちから イチから知りたい日本の神さま①

監修:加藤隆久

発行所:戎光祥出版

発行日:2008年2月1日

ページ数:175ページ

定価:2,200円+税

「熊野の神々はなぜ人々を惹きつけるのか。神々がすまう場を実感し、祭神と神社の謎に迫る。豊富な写真でやさしく解説したはじめての神さま入門書刊行」

熊野三山に関する入門書。今なら熊野古道の特集が入るのだろうけど、本書は神社の社殿の配置、神様の御神徳、宮司に聞く、牛王宝印の意味、例祭、熊野に伝わる伝説など神社の話題が凝縮されている。

[amazonjs asin=”4900901822″ locale=”JP” tmpl=”Small” title=”熊野大神 (イチから知りたい日本の神さま)”]

続きを読む 熊野大神 蘇りの聖地と神々のちから イチから知りたい日本の神さま①

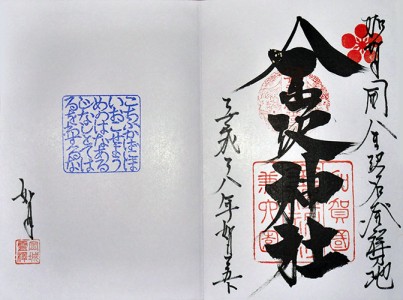

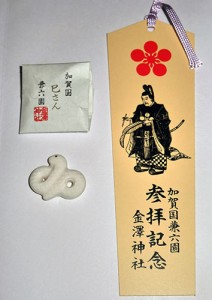

加賀金沢 金沢神社③

金沢市の兼六園に隣接する金沢神社。兼六園がまだ竹沢御殿と呼ばれた頃、前田家の祖先としていた菅原道真公を祀った城の鎮守として建てられました。

最近、毎月25日の天神月次祭に特別な御朱印を授与するようになったので、再度いただいてきました。

25日のみ2ページ目の朱印(朱色ではないけど)が追加されます。最初は「天神月次祭」と墨書きしていたようですが、現在はこの形式に落ち着いたようです。

金沢も北陸新幹線が開通してから御朱印の授与数が飛躍的に増えたということなので、2度、3度と訪れてもらうのには良いことかと思います。京都のように季節ごとに違う御朱印があるのはやり過ぎだと思いますが、もともとある祭りに連携したものはアリですね。

中央の印は「こちふかば にほいおこせよ うめのはな あるじなしとて はるをわするな」という道真公が詠んだ和歌です。左隅に月(今月は「如月」)と金城霊澤の印が押されています。いただいたときに神職さんからは特に説明がなかったので、先にいただいていた方も特別な日だとは思っていないでしょうから、墨書きもなくなったので天神月次祭の日くらいは補足してもよいかと思います。

実は通常の御朱印もいつの間にか変わっていました。「金」の墨書きの一部に金箔が付きました。豪華になりました!

2月25日は道真公の命日だとか。北野天満宮では祭りが行われているようです。

今は受験シーズン真っ只中ですから、絵馬が所狭しと並んでいました。

金沢神社では12月の終い天神と1月の初天神が中でも特別なもので、藩政期はこの間武家では天神堂を各家で飾りました。

朱色の鳥居は前田家鎌倉邸にあった稲荷社が、こちらの稲荷社に合祀されたときに寄付されたものです。

ちなみに稲荷社は境内社で本殿に合祀されているわけではありません。15日には稲荷月次祭が行われています。

他に1日に御祭神の白蛇大神の白蛇月次祭が行われていますが、今のところ1日、15日は特に別の御朱印があるわけではないとのことでした。

境内には印に押された金城霊澤があり、「金沢」の命名起源となった場所とも言われています。

御朱印と一緒に道真公のしおりが付いてきます。白蛇大神は金運を向上するということで、1つ頒布していただきました。白いのが300円、水晶が1000円ということで、価値はどうあれ白蛇さんが透き通っているのもどうかと思いましたので、私は白蛇さんで金運向上をお祈りします。

金沢神社

石川県金沢市兼六町1−3

神奈川県神社誌

編集発行:神奈川県神社庁

発行日:1981年6月20日

ページ数:474ページ

神奈川県下1130社の神社について、御祭神、例祭日、由緒、宝物などを掲載する。各社1枚の写真を掲載し、当時の行政区(郡市)ごとに収録される。

[amazonjs asin=”B000J7V6KW” locale=”JP” tmpl=”Small” title=”神奈川県神社誌 (1981年)”]

続きを読む 神奈川県神社誌

岩手県神社名鑑

編集兼発行所:岩手県神社庁

発行日:1988年6月10日

ページ数:387ページ

岩手県内の859社を支部別に掲載する。各社の御祭神、例祭日、由緒、宝物など掲載しているが、拝殿の写真がすべてに掲載されていないのは残念。

続きを読む 岩手県神社名鑑

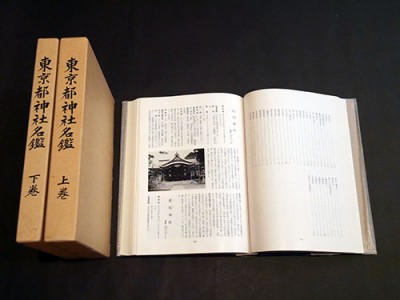

東京都神社名鑑 上・下巻

編集発行:東京都神社庁

発行日:1986年3月30日(非売品)

ページ数:上巻 662ページ、下巻 469ページ

東京都内の千四百余社を区部(上巻)と三多摩と島嶼部(下巻)に分けて収録する。各神社は写真1枚、御祭神、例祭日、由緒、社宝類などを掲載する。もとはこの神社編のほかに、特殊神事・文化財・文献・行事・芸能などを資料編の発行予定があったのだが未完となったよう。

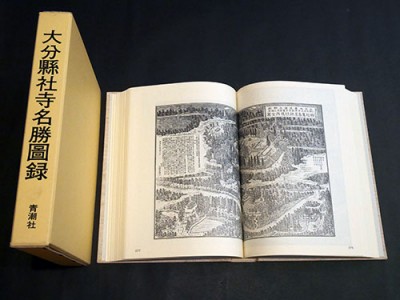

銅版画 大分縣社寺名勝図録 復刻版

原書

編著者:上田延成

発行:明治37年3月21日

発行所:修翠館

復刻版

発行所:青潮社

発行日:1983年4月1日

ページ数:533ページ

定価:15,000円

「本書は、羅漢寺の図をはじめ宇佐神宮など著名なものから、郷村の大小の社寺にいたるまで大分県内すべての神社仏閣を銅版画に描き印刷したものであります。その総数は豊後国10郡、豊前国2郡にわたって、神社318図・寺院139図・温泉および名所15図の合わせて472図におよび、一県のみでこれほど多数をまとめて収録し、刊行されたものは全国でも珍しいといわれています。また社寺建造物だけでなく、山川邑里や海湾島嶼・湖沼橋梁・汽車汽船など全体の景観が名勝としてとりいれてあり、当時の県内の情景を知る貴重な史料であります。」

原書が銅版画であるため不鮮明なところもあるが、できるだけ鮮明に印刷しようという姿勢は感じられる。大きな銅版画は折り込みで収録されている。銅版画は著名な社寺のものが現在でも入手できるが、数も少なく高価なものも多いため、これだけの数をまとめて参照できる本書は大変貴重である。

[amazonjs asin=”B000J7C0JI” locale=”JP” tmpl=”Small” title=”大分県社寺名勝図録―銅版画 (1983年)”]

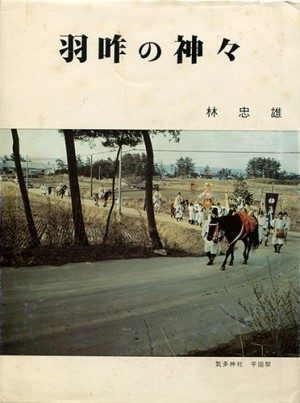

羽咋の神々

著者:林 忠雄

発行日:1986年9月16日

ページ数:145ページ

教職や県史編纂室などを歴任した著者が、地元羽咋市の神社についてまとめている。神社誌以外に県史や市史、古老の話なども総合的にまとめて書かれているので、神社の由来を調べるのに重宝する。

続きを読む 羽咋の神々

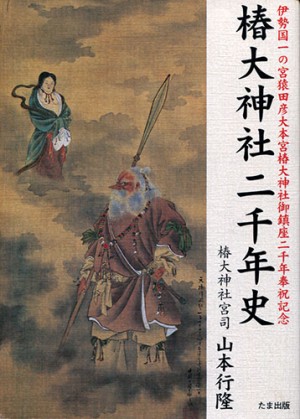

椿大神社二千年史

著者:椿大神社宮司 山本行隆

発行所:たま出版

発行日:1992年10月11日

ページ数:382P

定価:2,000円+税

全国の猿田彦大神の総本宮とされる椿大神社の歴史や関係資料が記載されている。都波岐神社との一の宮論争や、境内に多数ある摂末社の由来など、椿大神社の研究には一級資料といえる。

[amazonjs asin=”4884819780″ locale=”JP” tmpl=”Small” title=”椿大神社二千年史―伊勢国一の宮猿田彦大本宮椿大神社御鎮座二千年奉祝記念”]

続きを読む 椿大神社二千年史