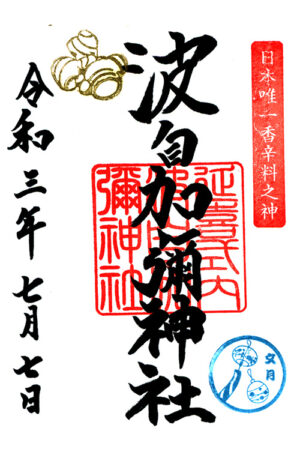

金沢市に鎮座する波自加彌神社里宮に行って来ました。

7月のワンポイントは風鈴です。

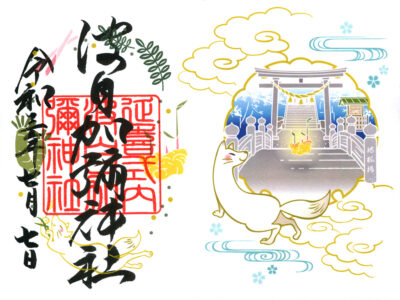

白狐伝説の御朱印

拝殿に参る。

七夕の笹が置いてあり短冊書いてきました。

今日は前回参拝時に金文字でいただいた白狐御朱印の通常のが目的だったわけですが、1日限定で銀文字が増えていました。また行こう。

波自加彌神社

石川県金沢市花園八幡町ハ165

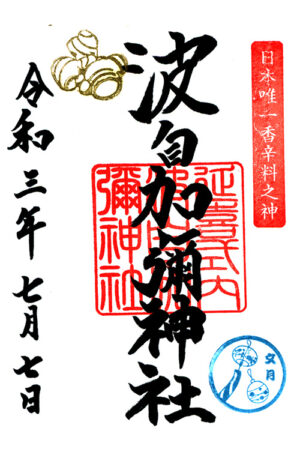

金沢市に鎮座する波自加彌神社里宮に行って来ました。

7月のワンポイントは風鈴です。

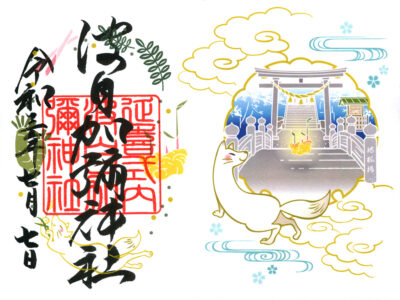

白狐伝説の御朱印

拝殿に参る。

七夕の笹が置いてあり短冊書いてきました。

今日は前回参拝時に金文字でいただいた白狐御朱印の通常のが目的だったわけですが、1日限定で銀文字が増えていました。また行こう。

波自加彌神社

石川県金沢市花園八幡町ハ165

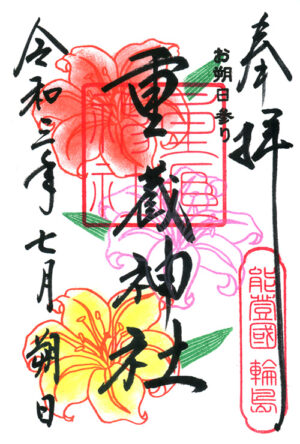

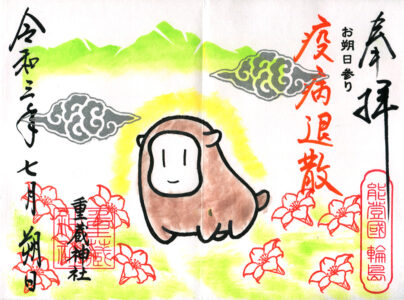

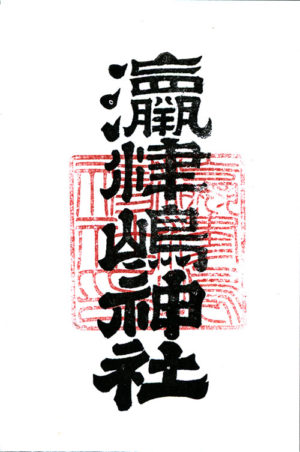

輪島市に鎮座する重蔵神社に月参りに行って来ました。

7月は百合です。

クタベ御朱印

五輪御朱印

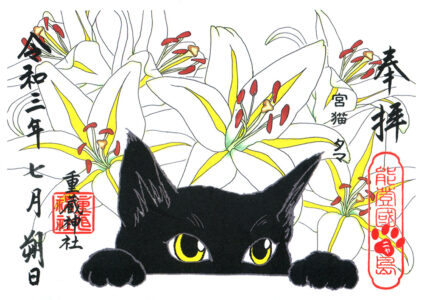

宮猫タマ見開き7月御朱印

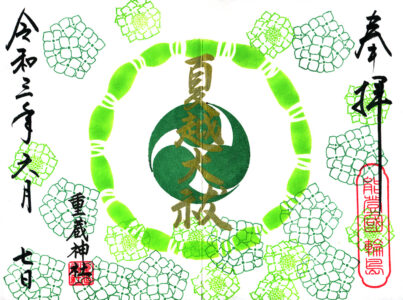

今日まで夏越の祓の茅の輪が設置されていたのでくぐってきました。

拝殿に参る。

入口にアジサイが並んでいました。

今日の花手水

来週は雨予報が続くので早く来たのですが、七夕御朱印がまだ完成していませんでした。

重蔵神社

石川県輪島市河井町4-68

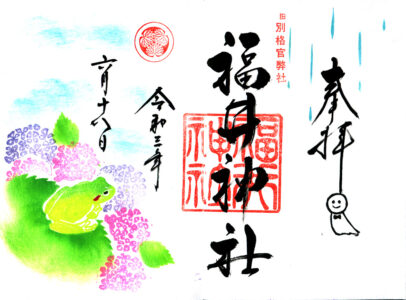

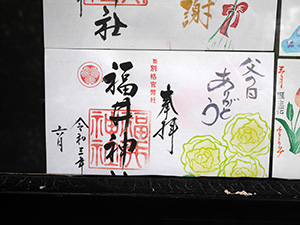

福井市に鎮座する福井神社に月参りに行って来ました。

6月の誕生花ゆりと名産は三里浜三年子花らっきょうです。

もう1枚は梅雨をテーマにてるてる坊主とアジサイ、アマガエルです。

午後から少し曇ってきた。

ちょうど年配の集団が参っていった。

今月の2種の見開きを書いていただいた。

父の日御朱印もあった。

福井神社

福井県福井市大手3丁目16−1

金沢市に鎮座する浅野川稲荷神社。近くを通ったので久しぶりに参拝しました。

初めて書き置きの御朱印に遭遇し、金魚のかわいさに1枚いただいてきました。

門を一つくぐると境内です。

アジサイの花手水

新しい授与品として手ぬぐいがありました。

浅野川神社(浅野川稲荷神社)

石川県金沢市並木町2番2号

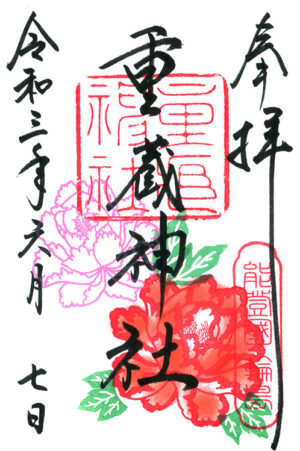

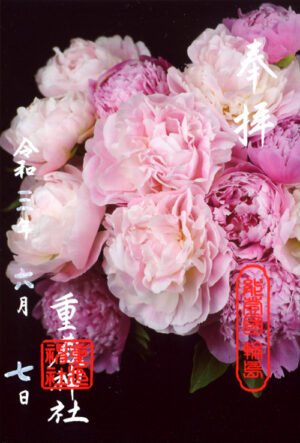

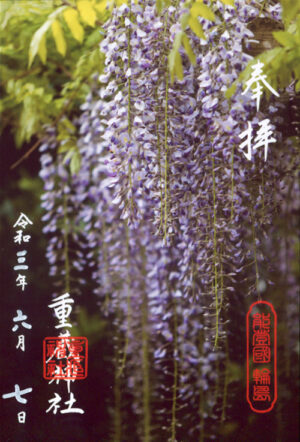

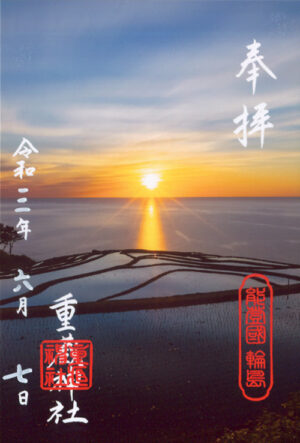

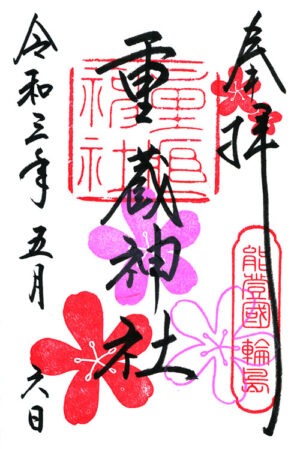

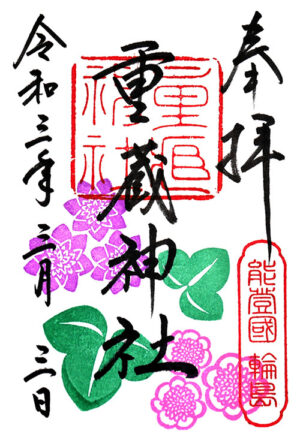

輪島市に鎮座する重蔵神社に月参りに行って来ました。

6月は牡丹です。

神社姫御朱印

夏越大祓御朱印

写真御朱印の芍薬

写真御朱印の藤

写真御朱印の千枚田の光の道

拝殿に参る。

今日の花手水

最近平日にはあまり御朱印が被ることはなかったのですが、今日は後から4人組が来ました。

でも先に帰ったので、1種類だけもらったようでした。あまりに多すぎると迷って最小になるのでしょうか。

重蔵神社

石川県輪島市河井町4-68

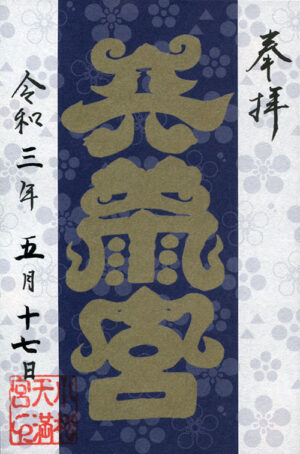

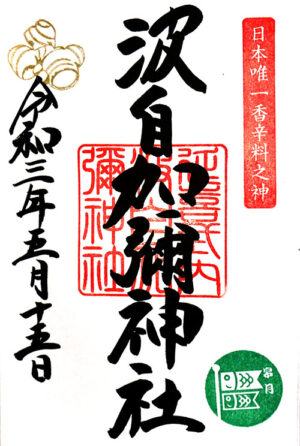

小松市に鎮座する小松天満宮に参拝しました。

今日はGW中に頒布の始まった神社仏閣カードをもらうためでした。

今日は梅雨前線の影響で石川も大雨になりましたが、幸い小降りなときに参拝できました。

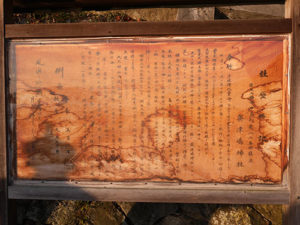

鳥居横に建つ日の出に関連する案内板

拝殿に参る。

参道沿いの案内板。小松天満宮の鎮座地が小松城と金沢城、越中の守山城の直線上に位置することを解説している。

カードをもらいに授与所に寄ると、新しい特別御朱印ができていました。昨年背景の梅鉢紋が多色のバージョン、今月1日に金文字バージョンができたということで、今日はできたばかりの金文字バージョンをいただきました。

御朱印の話をしたので何度か参拝来てるのか尋ねられたのでしばらく話をしていました。隣の宝物殿のリニューアルのときに来ましたという話をすると、今年錆びていた剣を研ぎ直したものをGW終りに公開したということで、ちょうど小松で刀剣乱舞のミュージカルがあったからということでした。今回は新聞報道などもなく知らなかったのですが、大勢の人が来ることを避けて当社SNSのみの告知だったそうです。秋の公開にはまた来てみたいです。

小松天満宮

石川県小松市天神町1

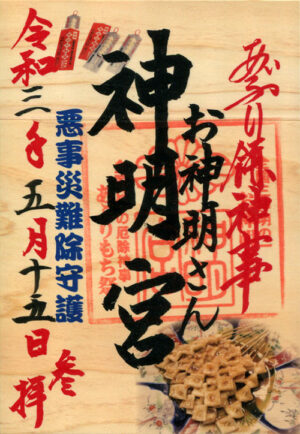

金沢市に鎮座する神明宮。

今日から春のあぶり餅神事が始まりました。コロナ禍で境内で食べるのは禁止で、家守と食用5本入、食用10本入を持ち帰りで準備していました。

拝殿に参るため向かいます。右側は帰り通路であぶり餅を販売、左側にはお守りなどを頒布していました。

今日は御朱印はどこかな?と尋ねると、拝殿左側入口で授与しているということで、はじめて木の御朱印をいただきました。御神木とあぶり餅神事の2種類。木の御朱印といっても、薄い鉋削りの皮を紙に貼り合わせたもので御朱印帳に貼っても全く違和感ありません。でも触ると木の感触は残っています。

神明宮

金沢市野町2-1-8

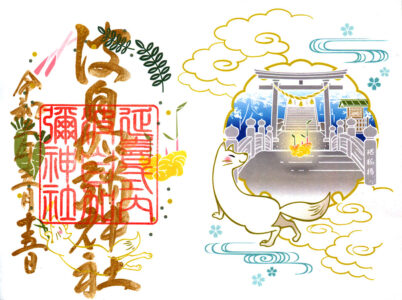

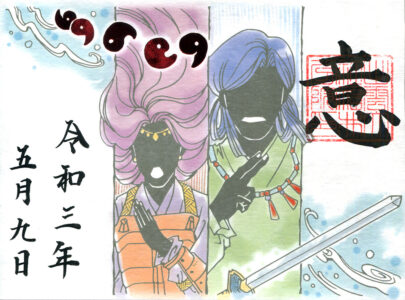

金沢市に鎮座する波自加彌神社里宮に行って来ました。

5月のワンポイントは鯉のぼりです。

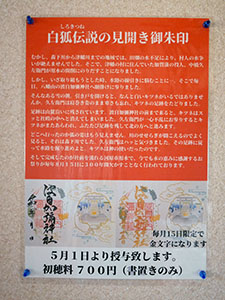

白狐伝説の御朱印(15日限定金文字)

拝殿に参る。

白狐伝説の御朱印は今月始まったもので、昨年御朱印帳を作成したのに続くものです。

通常墨書きとなるところが、15日限定で金文字となります。今日は前後に5台が次々と訪れてこの御朱印を求めていました。初めての金文字の日とあって今日1日で80体授与されたそうです。

御朱印は3種類となりました。

波自加彌神社

石川県金沢市花園八幡町ハ165

福井市に鎮座する出雲大社福井分院で特別御朱印をいただいてきました。

古事記シリーズの第6回「天の誓約」です。

ツツジがきれいです。前のスイーツ店に行列ができていて驚きました。

拝殿に参る。

出雲大社 福井分院

福井県福井市渕2丁目2001

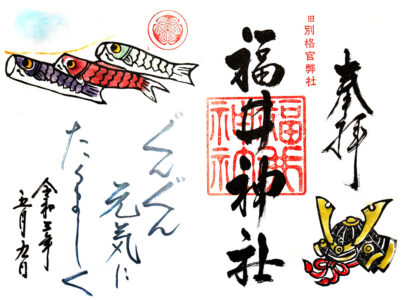

福井市に鎮座する福井神社に月参りに行って来ました。

今月は5月の誕生花スズランと福井県特産の六条大麦です。

季節御朱印は端午の節句です。

鳥居に提灯が吊られていました。

拝殿に参る。

摂社恒道神社にも提灯が

今月は誕生花+特産、誕生花、特産、季節、母の日の5種でした。

明日10日が例祭日で提灯が吊られているということです。

御朱印を待っている間に晴れ間も見られるようになりました。

福井神社

福井県福井市大手3丁目16−1

金沢市に鎮座する安江八幡宮。

本殿の相殿として祀られている水天宮

駐車スペースとなっている付近が工事中で鳥居から入って数台分になっていた。

先に女性2人連れの参拝があり、御朱印も少しの間待っていました。

5色の起き上がりが並ぶ拝殿内。

拝殿前に奉納された2色ツツジが植えられ、もう少し早い時期だと綺麗に咲いているようです。

今日の目的は前回参拝後にデザインの新しくなった八幡宮御朱印と新しく追加された水天宮御朱印を両方もらうためでした。

安江八幡宮

石川県金沢市此花町11-27

金沢市に鎮座する犀川神社。

宮司さんの息子さんが禰宜で手伝うようになってから月替り御朱印も始まり、御朱印スポットとして賑わうようになりました。

今日から3日間は春季祭。境内や周囲に露店が並んでいました。

提灯の飾られた拝殿に参る。

春季祭限定の見開き御朱印をいただきました。

いつもは拝殿前から参拝するのですが、今日は春季祭で拝殿内に入りました。

明治に奉納された絵馬などを間近に見ることができました。

犀川神社

金沢市中央通町16-1

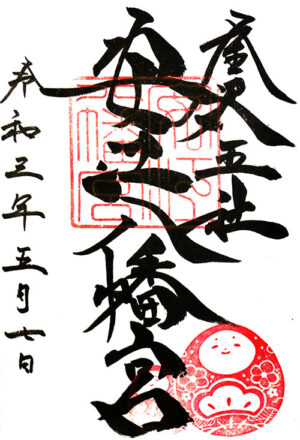

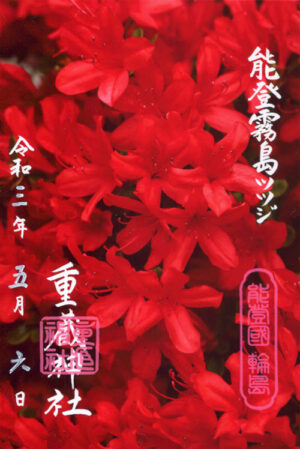

輪島市に鎮座する重蔵神社に月参りに行って来ました。

5月は能登霧島ツツジです。

端午の節句御朱印

ヨゲンノトリ御朱印

白山に現われたという霊鳥。身を寄せ合う2羽の雷鳥であるとか?

写真御朱印の能登霧島ツツジ

写真御朱印の阿岸小菊桜

先月いただいた御朱印に疫病退散を追加してもらいました。

今日の花手水

拝殿に参る。

今月の御朱印一覧

奥能登一帯でのとキリシマツツジのオープンガーデンが開かれていて、重蔵神社境内もその1スポットとなっている。

社務所前の三色ツツジは盛りを過ぎていましたが

社務所前に置かれた深紅の霧島ツツジはきれいでした。

重蔵神社

石川県輪島市河井町4-68

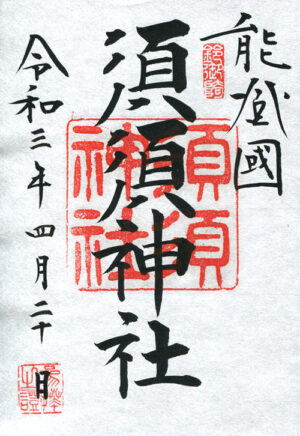

珠洲市に鎮座する須須神社に参ってきました。

社前の花壇がとてもきれいでした。

静寂の森の中を進んで拝殿に参る。

今日は社務所がお留守だったので書き置きをいただきました。

1年巡ってようやく金分宮の桜バージョンがいただけました。

高座宮の前に金分宮に参ります。今回は前回わかった高座宮からの参拝道を行きました。

金分宮拝殿に参る。

金分宮のまわりに砦跡が残っているのではないかという疑問を解決するため、森の中などを探索してきました。前回の書籍などでは解決しなかったため現地調査です。自然地形に近い部分もあるものの明らかに人の手の加わった土塁状高まりも見つけました。決定的だったのは前回竪堀かと思っていた部分が3つの竪堀からなる畝状空堀群だとわかったことです。古文書が伝わっていないため詳細が不明な砦となりますが、須須神社の別当だった高勝寺の末寺・塔頭などが建っていた場所ではないかと推定しています。

須須神社高座宮

石川県珠洲市三崎町寺家4-2

福井市に鎮座する福井神社に月参りに行って来ました。

今月は4月の誕生花さくらと福井市特産の宮崎のたけのこ

季節の御朱印はつばめとなります。

晴天の昼下がり、学校帰りの学生がちらほらと

拝殿に参り振り返ると、福井城の堀の先に雪を被った山が・・・

市内から白山が見えていました。ここから見えるのは知らなかったので感動です。

福井神社

福井県福井市大手3丁目16−1

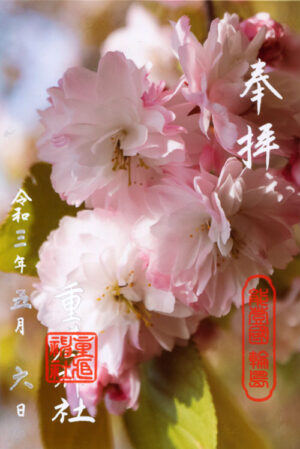

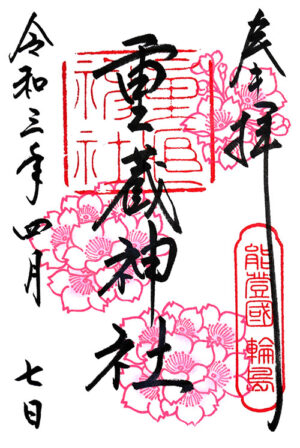

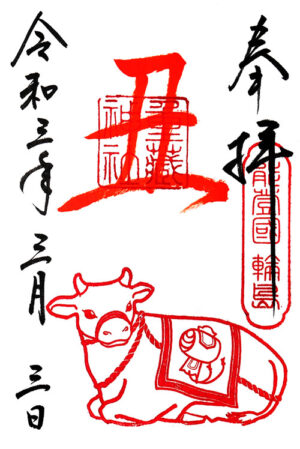

輪島市に鎮座する重蔵神社に月参りに行って来ました。

4月は桜です。

玉莵御朱印

重蔵さん御朱印

「疫病退散」が抜けているけど

曳山祭御朱印

昨日は重蔵神社の曳山祭でした。今年は子供たちの参加はなく、大人だけで静かに曳いたようです。

写真御朱印の椿

写真御朱印の梅

今月の花手水

拝殿に参る。

2007年の能登半島地震から14年。桜が境内の隅でひっそりと咲いていました。

金色の丑年の土鈴。今日は晴天だったのでキラキラとしていました。

重苦しい冬が終わったので、運が開けるように購入してきました。

重蔵神社

石川県輪島市河井町4-68

福井市に鎮座する出雲大社福井分院に特別御朱印をいただきに行きました。

古事記シリーズは昨年11月以来で、第5回「三貴子の誕生」です。

拝殿に参る。

授与所は1組ずつの対応になっていました。年末年始に何かがあった?

それに特別御朱印の案内が全くありませんでした。正直入った途端に不安になり、今日は授与日ですか?と聞いてしまいました。

まあ直接授与より郵送授与のほうが多いのかな。

出雲大社 福井分院

福井県福井市渕2丁目2001

福井市に鎮座する福井神社に月参りに行って来ました。

今月は3月の誕生花チューリップと福井県特産の福井梅です。福井梅は若狭町が一大産地となっています。

季節御朱印はひな祭り、桃の節句の文字はピンクの蛍光色になっています。

拝殿に参る。

今日も書き手の方がいらしたので、直接書いていただきました。

神社のすぐ隣には福井城址があり、内堀を挟んで天守台の写真撮影スポットになっている。

それが順化小学校前の通学路にもなっている神社参道ですが、しばらく前からずっと舗装工事中です。

社務所前の植木に新芽が出ていました。

花もつぼみから咲き始め、春が近いなと感じました。

福井神社

福井県福井市大手3丁目16−1

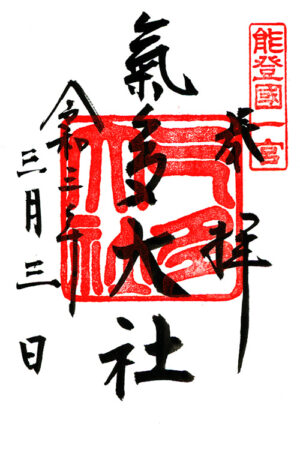

3並びの日に羽咋市に鎮座する能登一の宮の氣多大社に参拝してきました。

バスツアーがないので参拝者は少ないですね。

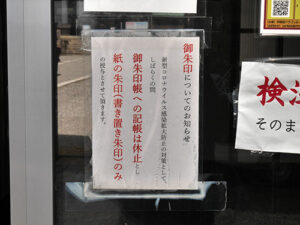

いつもどおり参道を行くと、授与所の前のプレハブ内を通って検温してから参拝するように誘導される。

ついでに先に御朱印いただくことにしたが、しばらくは書き置きのみで直書きがないらしい。書き置きは小サイズなので残念。

参拝者の急減をカバーすべく、一昨年の年末に限定開催した本殿裏の入らずの森にちょっとだけ入れる祈祷を昨年から通年で開催している。

拝殿前で参る。

拝殿前の紅梅がチラホラ咲き始めていた。

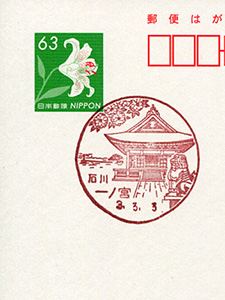

帰りに近くの一ノ宮郵便局で風景印スタンプをいただきました。

氣多大社の拝殿と狛犬が描かれている。平日に参拝する方は記念にどうでしょうか?

氣多大社

石川県羽咋市寺家町ク1−1

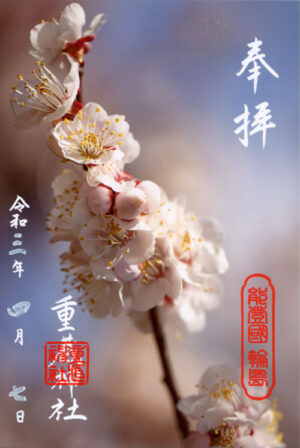

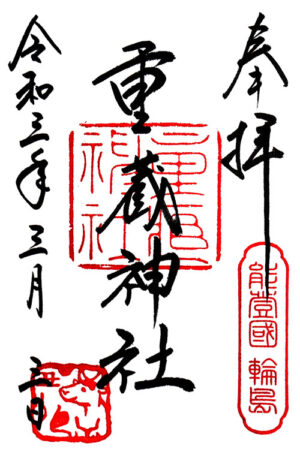

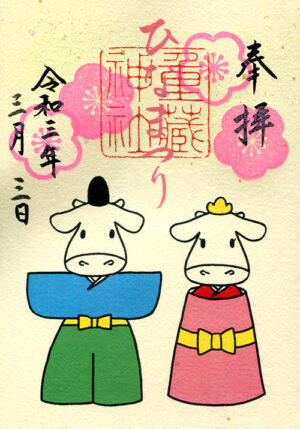

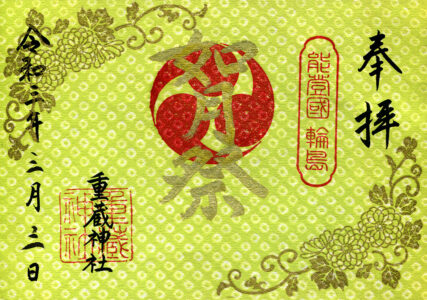

輪島市に鎮座する重蔵神社に月参りに行って来ました。

今年から通常御朱印は若干値上げされましたが、干支の判が増えています。

干支御朱印

3月の花は雪割草です。

雪割草には特定の花はないので、3月干支御朱印にも様々な花判が押されている。

雛祭り御朱印の小

薄黄色の金銀砂子入り和紙に印刷されている。

如月祭御朱印

今年は新緑の鹿の子模様の和紙が使用されている。

宮猫御朱印

先月の猫の日御朱印に続き、ついにタマさんがシリーズ化されるのか?

「能登國輪島」が「能登國ニャ島」になっています。

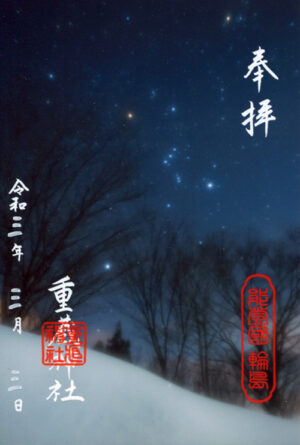

写真御朱印の冬の星

オリオン座が煌めいている。

写真御朱印のさざんか

今月の花手水

拝殿に参る。

宮司宅前から続くのは朝市通り。今日も空いている。バスツアーが全くなくなっているため、昨年は8割減だったそうだ。

この西口に建つ社号標は元帥公爵山縣有朋の書なのだそうだ。

今日は3並びの日ということで通常御朱印含め多めにいただきました。

重蔵神社

石川県輪島市河井町4-68

発行所:箱根神社社務所

発行日:2019年6月21日

ページ数:184ページ

頒価:不明

令和の御大典を記念した出版。平成の御大典を記念した「箱根神社 進攻の歴史と文化」に比べると、簡潔にまとめながら豊富な写真を配しているので非常に読みやすくなっている。

続きを読む 箱根神社誌

著者:島宮太郎

発行元:尚文堂

発行日:1906年5月1日

ページ数:44ページ

戦前の出雲大社と周辺の観光名勝の案内書。巻頭に写真、地図、鉄道・フェリー運賃表、巻末に広告が入っていて、現代の観光ガイドブックのようである。

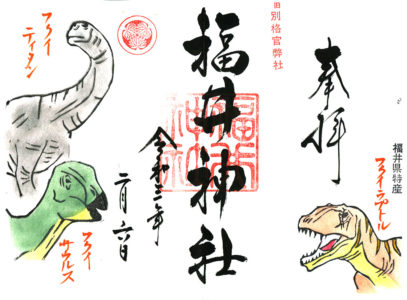

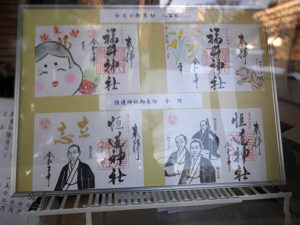

福井神社に月参りに行って来ました。

2月の誕生花はフリージアです。もうひとつは今や福井の代名詞フクイラプトル。今月から見開きでいただきます。

特別御朱印は節分

それからフクイラプトルだけじゃ勿体ないとフクイサウルスとフクイティタンの2体を加えて恐竜御朱印です。

こちらは通常御朱印としていつでも授与できるそうです。それにしても特徴を捉えてますね。

今日は滋賀県から大移動して夕方到着。

境内にはまだ雪が随分残っている。拝殿に参る。

今日は書く方がいらしたので書いていただきました。

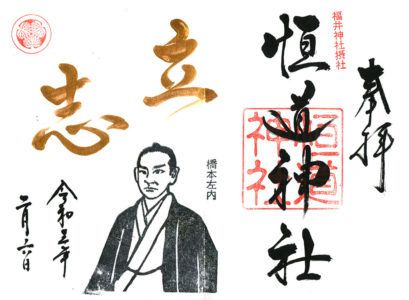

摂社恒道神社のもうひとつ立志御朱印いただきました。

恒道神社にも参拝。

福井神社

福井県福井市大手3丁目16−1

米原市に鎮座する靑木神社。御祭神は当地を治めていた靑木氏の祖神、藤原鎌足から8代孫の靑木武蔵守時長。

延喜式坂田郡の比定社、山津照神社が明治15年に現在地に遷座するまでの元社地という。

境内は川に沿って東向き。木々が繁茂しているので昼間でも薄暗い境内。

入口の鳥居にかかる扁額は「あおき」の「あお」の下が「月」ではなく「円」の旧字体になっている。

境内に入ると中程の両側が盛り上がっている。

この違和感ある土盛りは何だろうか?と考えてみた。中央に空間のある左右の土台のある建物といえば門だろう。おそらく仁王門ではないだろうか。神仏分離令で仁王門は随神門に転用される例もあるが取り壊されたものも多い。明治15年の遷座により境内の建造物は移動か撤去されたのではないだろうか。

本殿前には2対の燈籠。

本殿に参る。

本殿の扁額は新字体の「青」になっていた。

境内の隅に石碑が建っていたが、かなり風化が進んでいて何の石碑がわからない。

靑木神社

滋賀県米原市能登瀬390

琵琶湖最大の島、沖島に鎮座する。御祭神は奧津嶋比賣命(多岐理比売命)。

延喜式蒲生郡の論社のひとつ。神の島として近淡海(琵琶湖)航行安全を祈願する島であった。

沖島に渡る近江八幡市の堀切港。琵琶湖を挟んで対岸に比良山地、右の岬に一部隠れて沖島が見える。

沖島通船に乗り込む。他は皆さん釣り客でした。

10分ほどで沖島漁港に到着。今日は風もなく快適な航海でした。

島内案内図

漁港からまっすぐ行けば神社に行けるが、少し寄り道

石川県の舳倉島は島内に車が1台もなく、交通手段は三輪自転車だったがここでも三輪自転車は主要手段のようだ。

沖島コミュニティセンターの前に沖島を詠んだ万葉歌碑がある。

神社への道。神社は頭山中腹に鎮座する。

神社の入口は細い路地の先にあった。

最初の階段を上ると扁額のかかる鳥居と右手に社務所が建っている。

狛犬の足下には子蛙を背負った蛙の石像がある。

階段の横に社号標が建っている。

階段を上っていくと社殿が建っている。本殿の前に独立して拝殿が建つ。

境内に由緒書きが建つ。

さらに上に建つ山の神遙拝所と絵馬が置いてある。絵馬が置いてあるのは蝋燭立て箱のように見える。

絵馬

同じ図の絵馬が拝殿に奉納されている。

本殿に参る。

本殿の狛犬の足下には七福神の宝船。航海安全を祈る島らしい。

境内から島内を見下ろす。黒瓦の屋根が目立つ。

社殿とは反対側に山神神社の鳥居が建っている。

階段をさらに上にいく。

途中にお社かお堂がひとつある。

さらに上るとまた鳥居が建ち境内に入る。前に建つ燈籠の傾きが風の強さを物語っている。

山神神社社殿

沖島にはこの頭山と尾山の二山あるが、山容はこちらのほうが神奈備にふさわしい形で、「頭」と付いていることからも神の島の神の山と言えそうです。

境内から沖島漁港を見下ろす。

帰りに社務所に寄って御朱印をいただきました。

御朱印は自分で手押しする方式で、御朱印情報もなかったことから御朱印帳を忘れてきたので常備するコピー紙に押してきた。

社号印の印影は入口の鳥居にかかる扁額と同じになっている。

奥津嶋神社

滋賀県近江八幡市沖島町188

彦根市に鎮座する川桁神社。御祭神は天湯河板挙命。

延喜式神崎郡の論社のひとつ。

境内は東向きに鳥居が建っている。入口に「式内 川桁神社」の社号標が建つ。

鳥居には「川桁神社」の扁額がかかる。

しばらく歩くと燈籠が参道両側に並んでいる。

境内の右に社務所、社殿、正面に倉庫、左に手水舎がある。

拝殿に参る。

拝殿に倒壊の危険のため撤去されたという燈籠の写真があった。

中門と注連縄

本殿

境内の背後には琵琶湖との間に広大な農地が広がっている。

川桁神社

滋賀県彦根市甲崎町139

金沢市に鎮座する宇多須神社。今日は神社仏閣カードを求めて参拝しました。

雪は観光客が少なくなるとはいえ、首都圏の緊急事態宣言で誰も歩いていない東山を通り、

宇多須神社に来ました。例年であれば、節分祭の今日は境内からあふれる人だかりなんですが、

数人が例年どおり鬼門札を求めに来ているくらい。

拝殿に参る。

いつの間にか御朱印料は値上げです。社殿修復の寄付込みなので納得です。

宇多須神社

石川県金沢市東山1丁目30−8

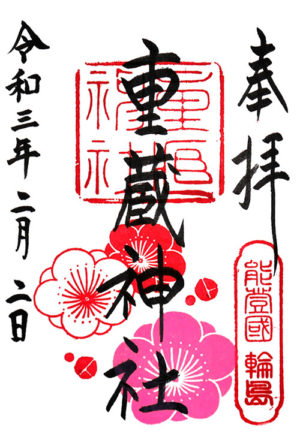

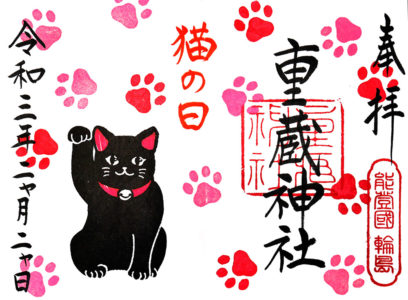

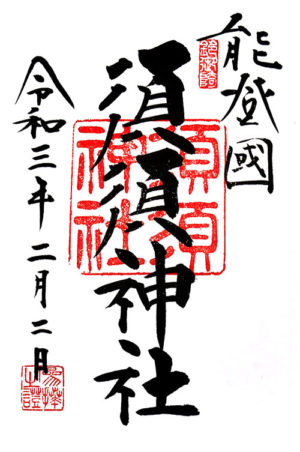

輪島市に鎮座する重蔵神社に月参りに行って来ました。

2月の花は梅です。他に見開き1種。

2月2日は猫の日ということで、今月は特別御朱印があります。他に1種。

今日はこれが目的だったのですが、日付が「二」が「ニャ」になっています。

節分見開き御朱印

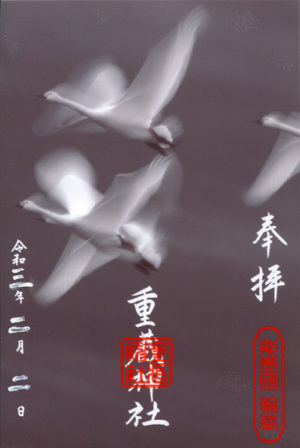

写真御朱印の白鳥

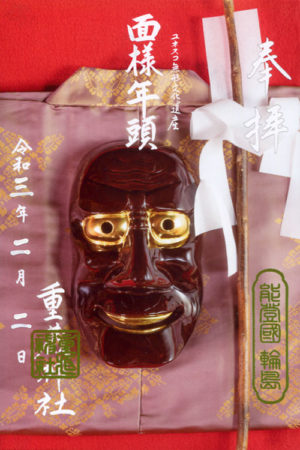

写真御朱印の面様年頭

写真御朱印の鎮火祭。今年は神事写真が続きそうです。

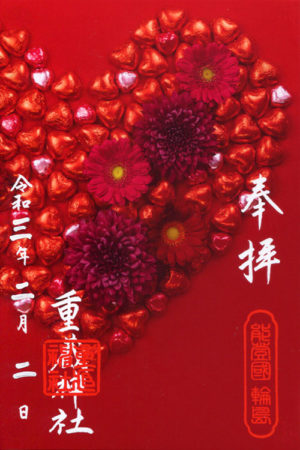

写真御朱印のバレンタインデー

今日の花手水です。

ちょうど紋付袴の方々がゾロゾロと拝殿から出てこられました。

拝殿に参る。

ご神前に供物があります。

ちょうど節分の追儺祭の豆まきが終わったところだったようで、厄年の方が豆まきを、還暦の方が参列していたようです。

待つ間見ていると、通常御朱印も丑印が増えているので次いただこうかと思いました。

コロナ禍で参拝者が減って神社も大変だと思いますが、御朱印帳に続き、御朱印料にも値上げの動きが見られますね。

重蔵神社

石川県輪島市河井町4-68

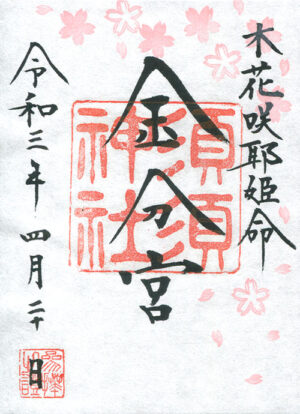

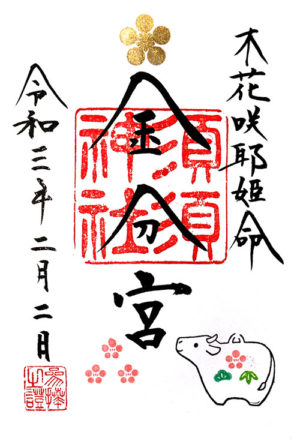

珠洲市に鎮座する須須神社に参拝してきました。

金分宮は梅と丑が描かれています。能登を治めた前田家の家紋の梅鉢紋が金色に光っている。金分宮の神紋も同じだったかな?

少し雪が舞うなか参道を歩きます。

拝殿に参る。

本殿を大きく取り囲むよう凹みには水が溜まっているのを初めてみました。

前回は留守だったので、前回聞きたかったことを尋ねてみました。それは金分宮のまわりに残る溝についてなんですが、やはり伝承なんかはなく分からないようでした。ただ、以前は馬で境内を駆け上がる神事があったという話を聞き、これに書いてあるかな?

と出てきたのが数年前に氏子さんがまとめた小冊子でした。1冊分けていただき(有償)帰って読んでみましたが疑問は解決しませんでした。

しかし、興味深い話が沢山書いてありましたよ。

須須神社高座宮

石川県珠洲市三崎町寺家4-2