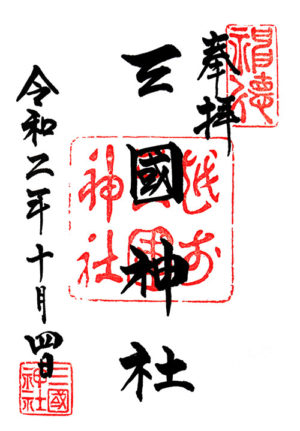

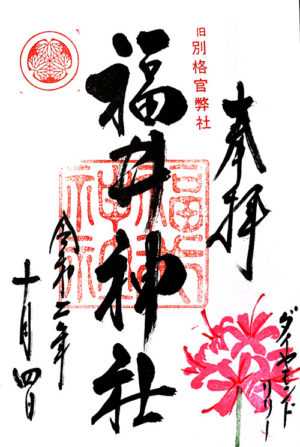

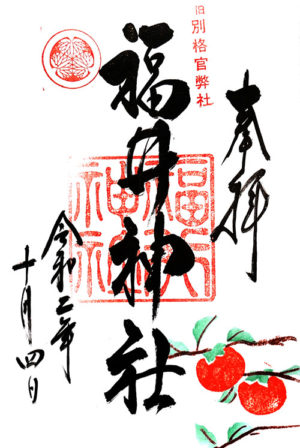

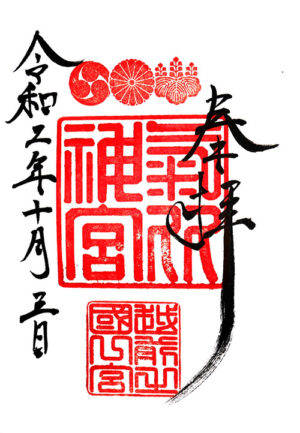

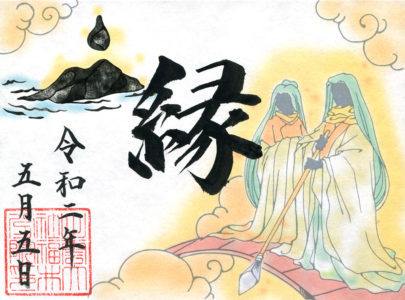

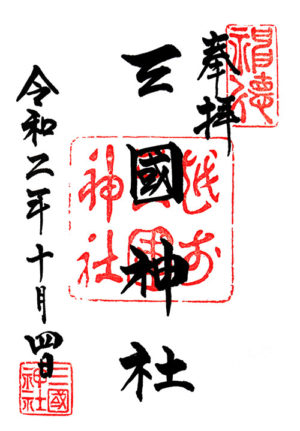

坂井市三国に鎮座する三國神社。御祭神は大山咋命と継体天皇。

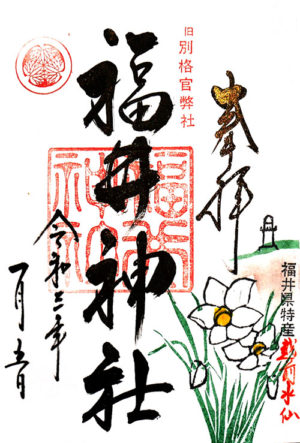

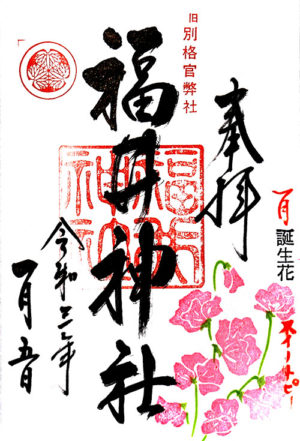

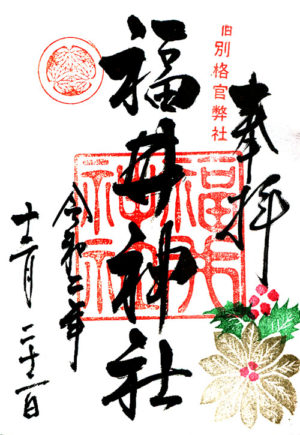

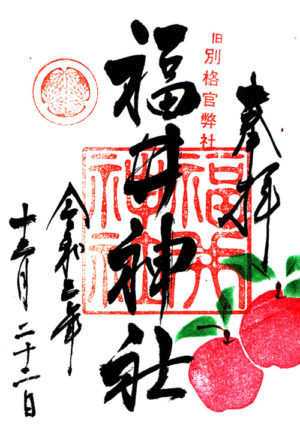

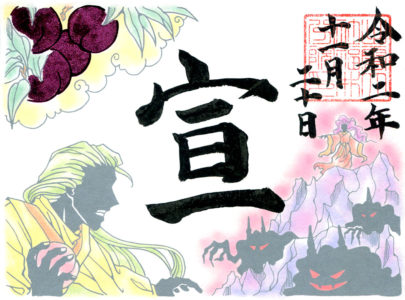

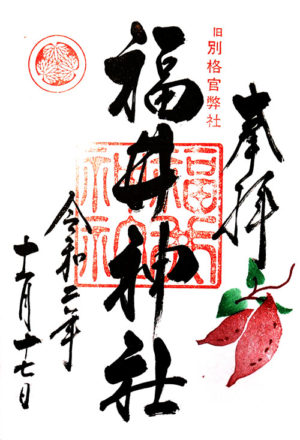

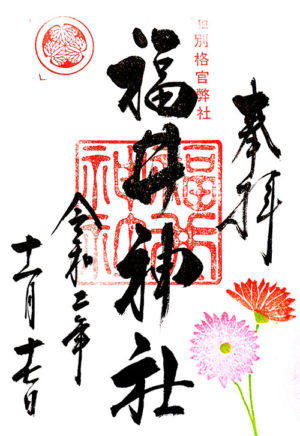

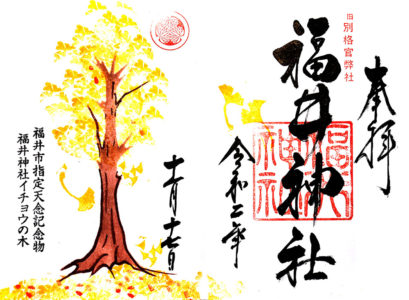

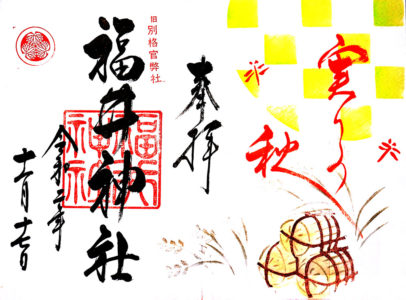

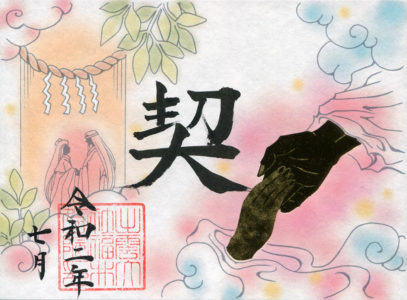

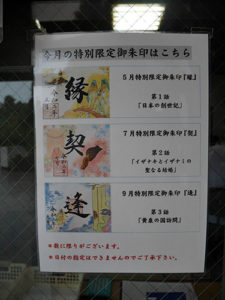

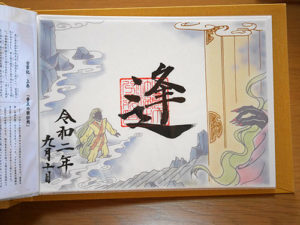

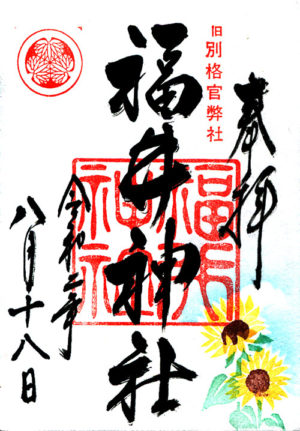

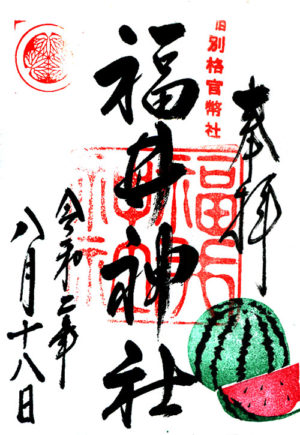

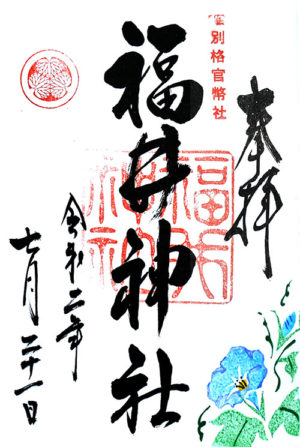

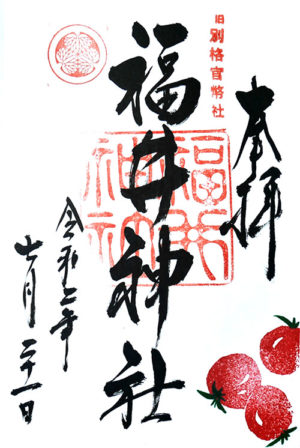

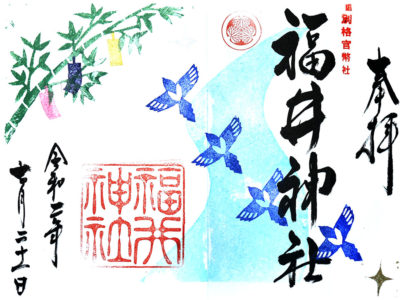

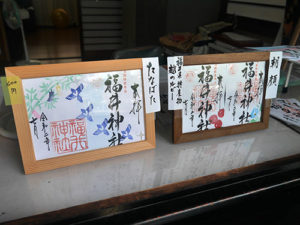

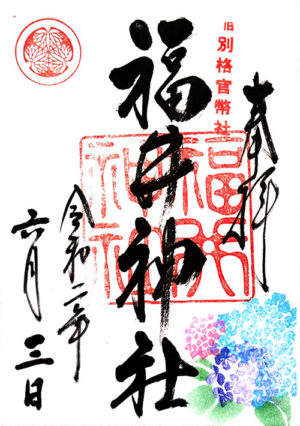

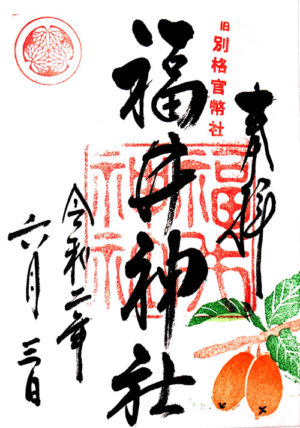

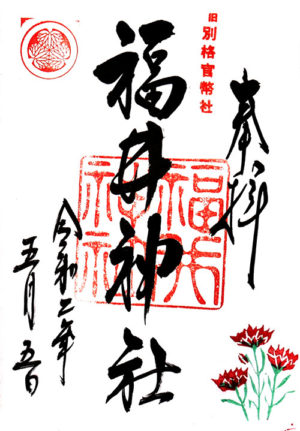

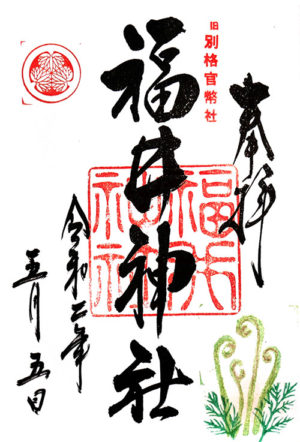

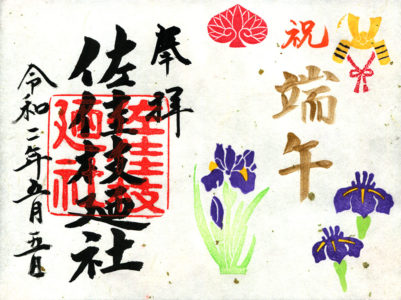

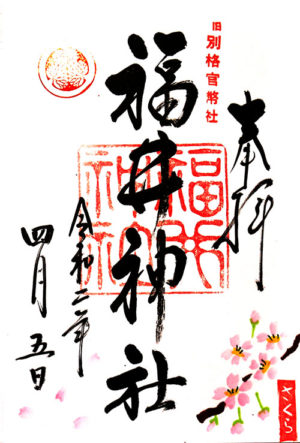

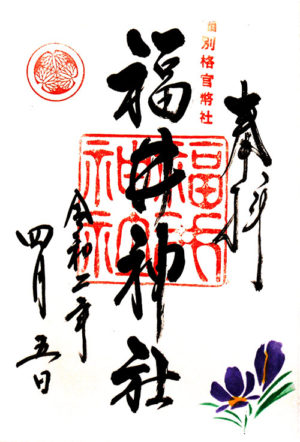

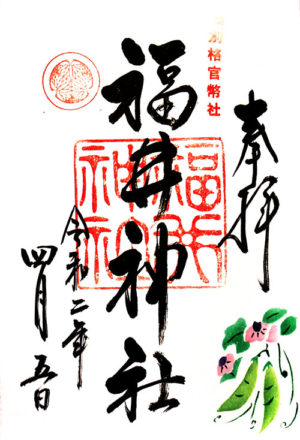

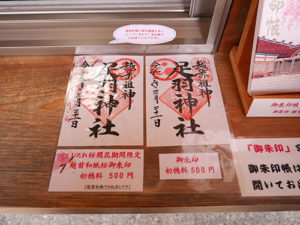

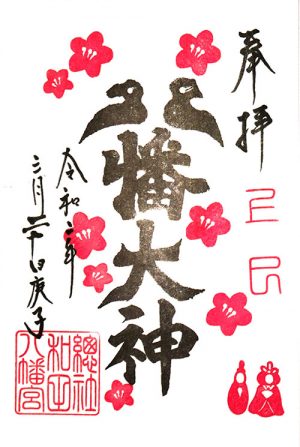

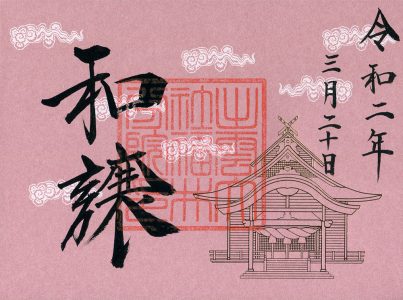

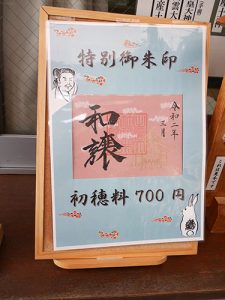

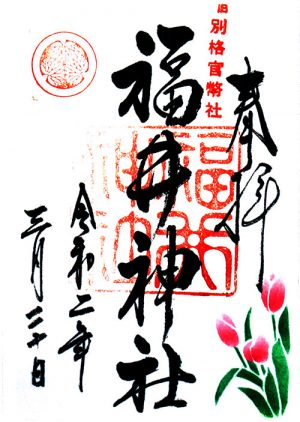

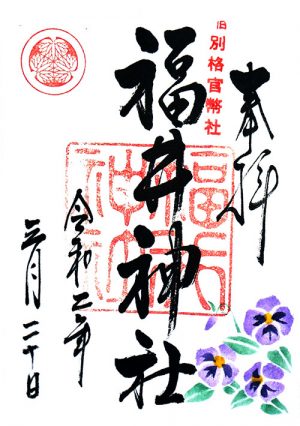

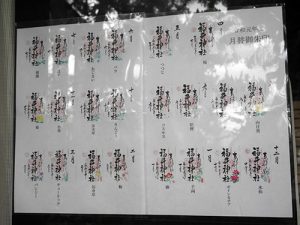

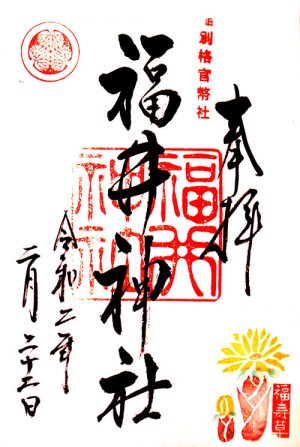

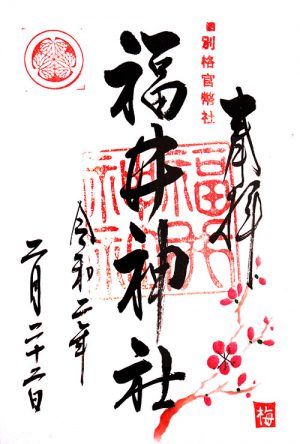

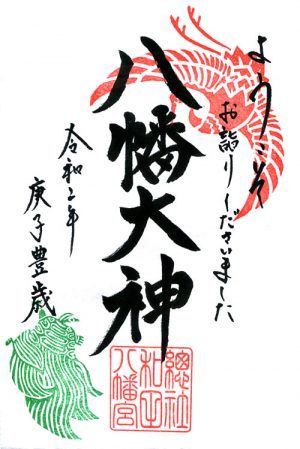

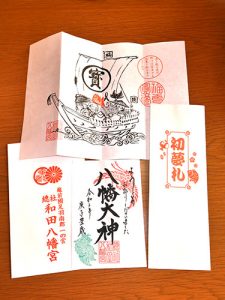

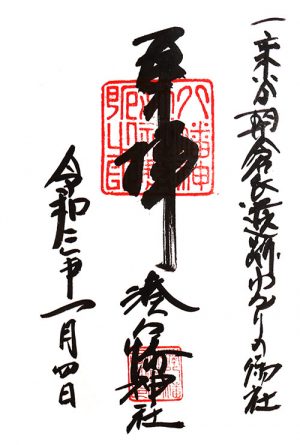

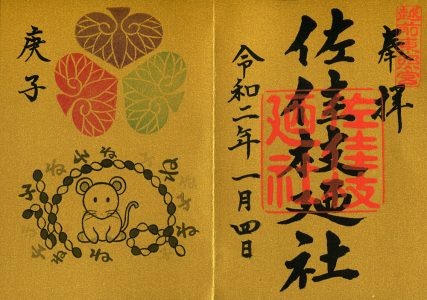

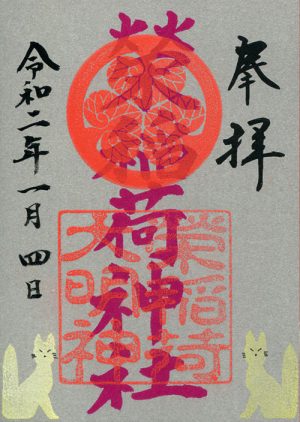

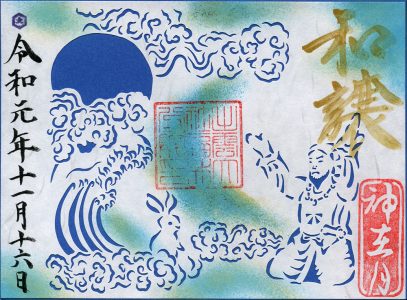

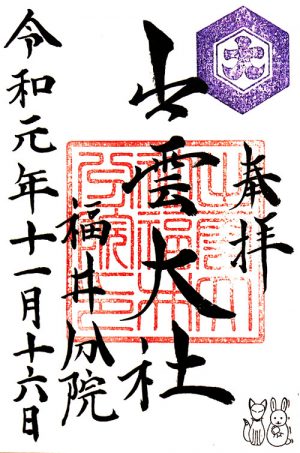

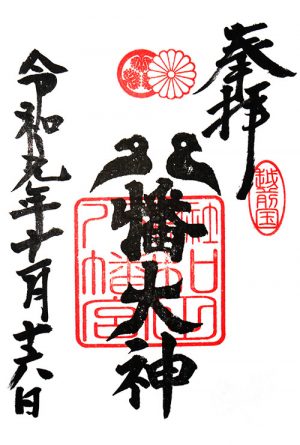

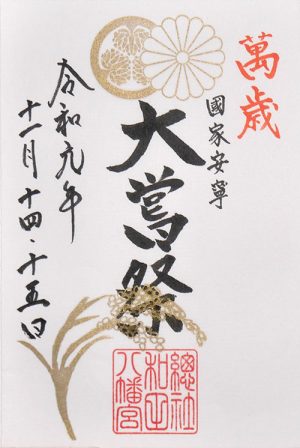

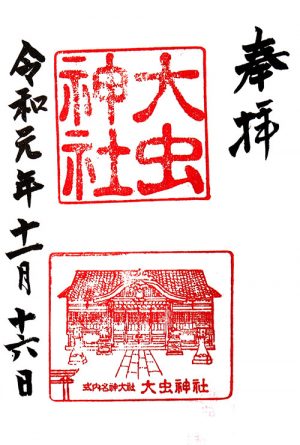

今回の参拝では北前船の御朱印帳に御朱印をいただいた。

社前。一際目立つのは樹齢600年といわれる御神木のケヤキ。

社前のボランティアガイド待機所に数台停められるが、新しく境内の右側に駐車場ができていた。

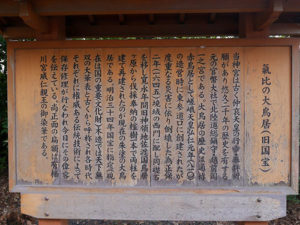

社号標と一の鳥居。

日本遺産の構成遺産には随神門、三國祭と山車台車となっている。

随神門は15年ほど前に銅板葺きに変更された。

随神門を通ると正面は木立神社の参道になっている。

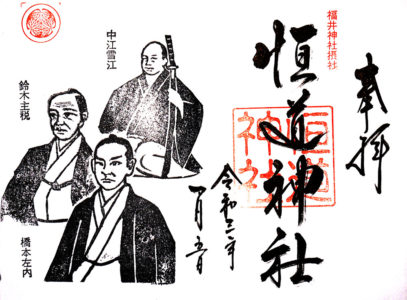

木立神社には松平春嶽公と三国出身の戦死者を祀る。

本社には右方の参道を進む。

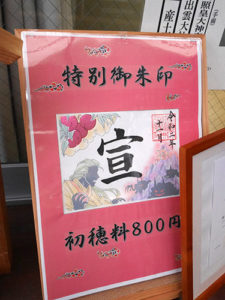

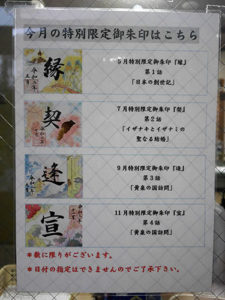

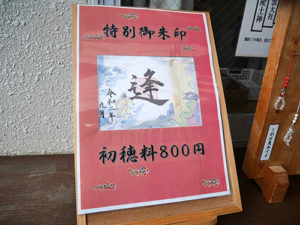

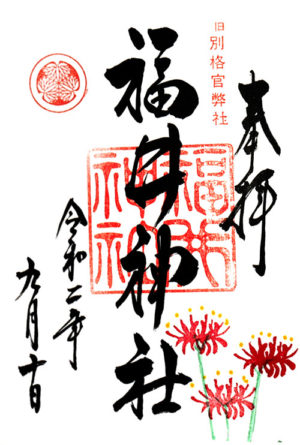

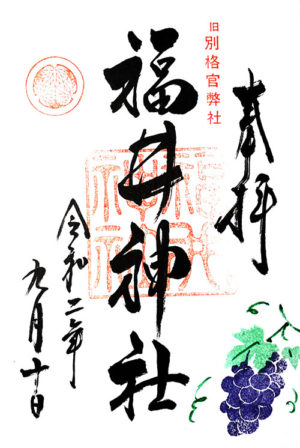

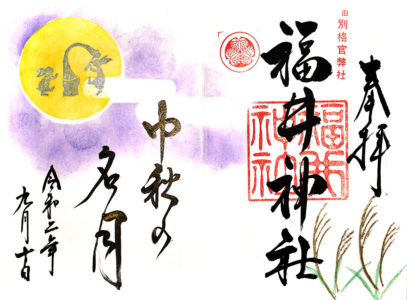

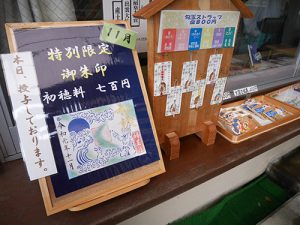

拝殿に参る。拝殿の一画に設けられた授与所で御朱印をいただく。

拝殿内には御祭神の大山咋命と継体天皇の扁額が架かる。

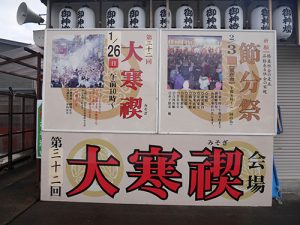

拝殿前には三国祭の山車台車の写真が掲げられている。

今年は巡行は中止になったが例年通り制作されたそうだ。

拝殿の左には渡り廊下でつながった建物がある。

珍しい構造だが、因幡国によく見られる拝殿に入る前に着替えをする建物だろうか。

随神門手前の絵馬殿

三国湊も近いので絵馬殿には船絵馬もあるのかと確認したが、馬の絵馬が1枚とそれ以外はこの相撲絵馬のような町人絵馬でした。

帰りに境内地図を再確認すると、木立神社の後ろにもう一社あるのを発見して引き返しました。

御祭神継体天皇の妻振姫を祀る富理姫宮。末社というより摂社ということになるでしょうか。

三國神社

福井県坂井市三国町山王6丁目2-80