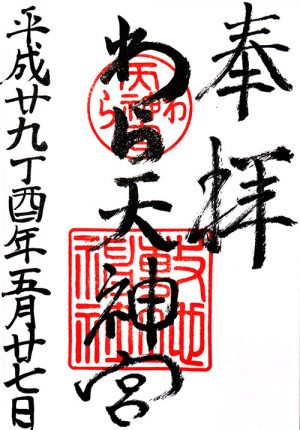

京都市北区に鎮座するわら天神宮。正式名を敷地神社というが、社号標などもわら天神宮で通している。

御祭神は木花開耶姫命。社名は稲藁で編んだ籠に神饌を入れて神様に捧げていたわらを、安産を願う妊婦が持ち帰るようになったので、後に安産のお守りとして妊婦に授与するようになった風習から定着したという。

もとは山背国葛野郡衣笠村に降臨した北山の神で、天長8年(831)に当地に氷室を設けるのに夫役として移住した加賀国の人々が、加賀国菅生石部神の分霊を勧請し、その母神木花開耶姫命を北山の神の西隣に祀ったといい、応永4年(1397)室町三代将軍足利義満により現在地へ遷座されたという。

裏参道から入ったのだがわかりにくいので表参道から紹介する。

一の鳥居の扁額には「わら天神宮」と書かれている。

参道を行くと、「天神宮」の扁額がかかる二の鳥居。

参道の右に社務所

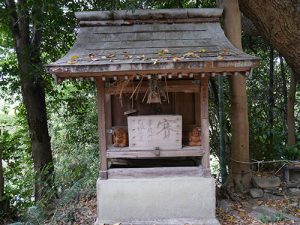

社務所前から広くなり、横に3社が並ぶ。

左手に舞殿(外拝殿か?)

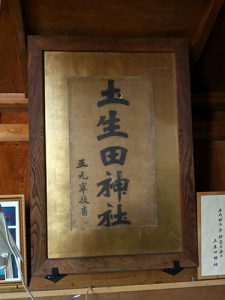

左の社殿が本社わら天神宮。

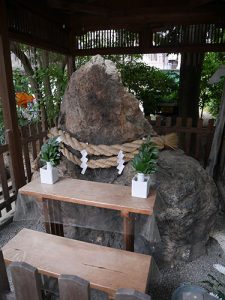

拝殿左に末社綾杉明神が祀られている。樹齢千数百年に及ぶ神木綾杉の霊を祀り、拾遺和歌集にも詠まれるほど著名であったが、明治29年の暴風で折れてしまったという。

本社の本殿は御垣に囲まれている。

本殿の左に末社大山祇神社。木花開耶姫命の父神を祀る。

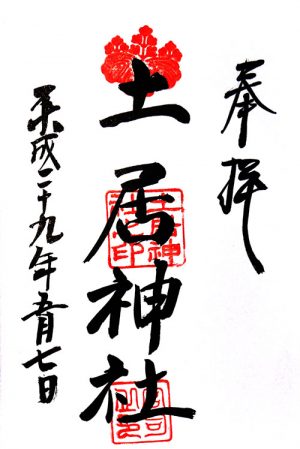

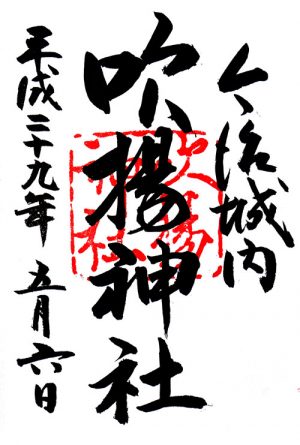

中央の社殿が六勝神社。御祭神は伊勢・石清水・賀茂・松尾・稲荷・春日の六柱神を祀り、六所神社、六請明神社と呼ばれた。もとは平野神社の地主の邸内社であったのか、明治に入り当宮に遷座される際に、「必勝」の意味を込めて六勝神社と改称したという。

六勝神社の本殿

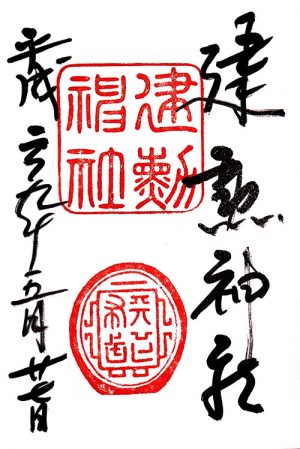

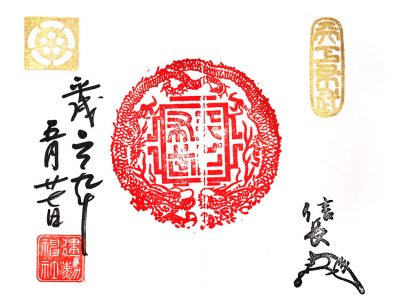

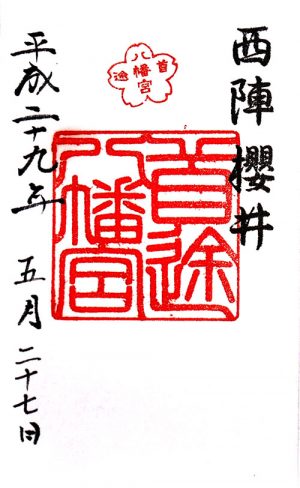

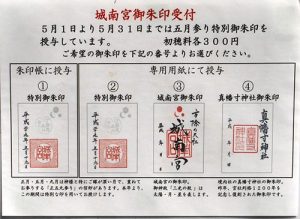

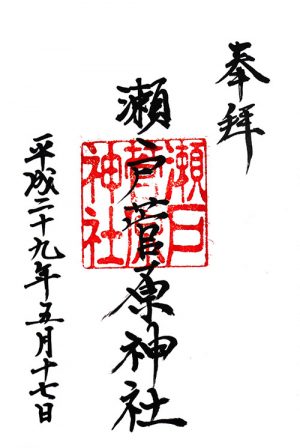

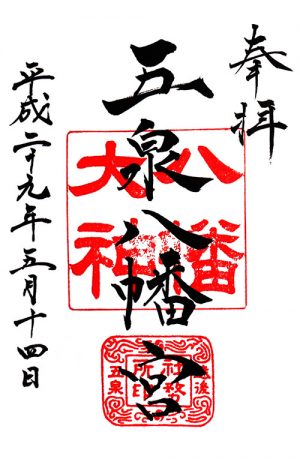

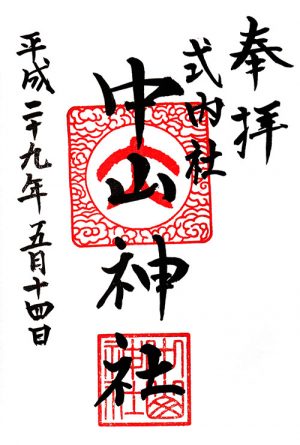

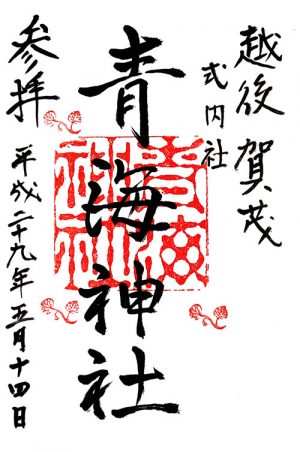

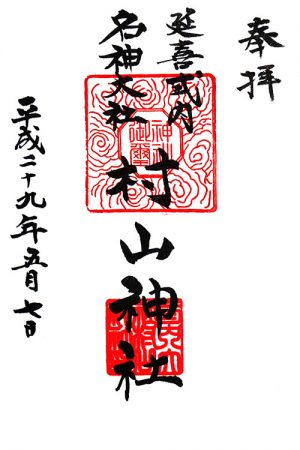

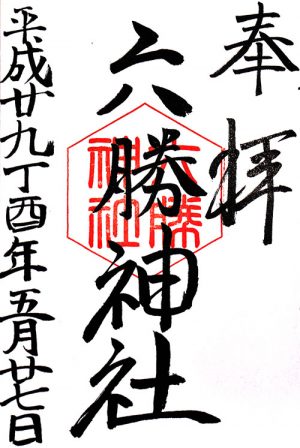

六勝神社の御朱印も社務所でいただける。

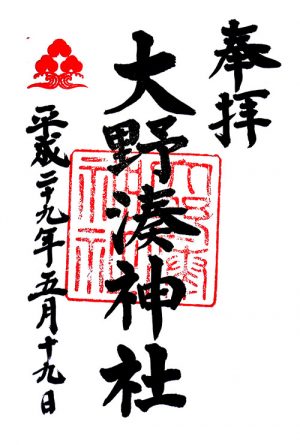

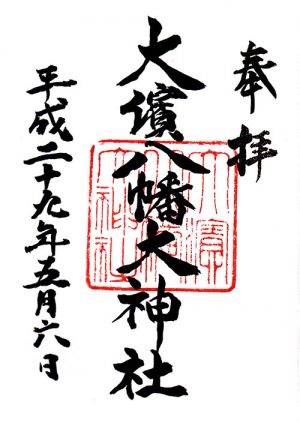

右に建つのは末社八幡神社。明治40年に大北山原谷から遷座されたとホームページにあるのが、現地の由緒板には衣笠氷室町から遷座されたとあり、いずれが真実か。

八幡神社裏に延びる裏参道

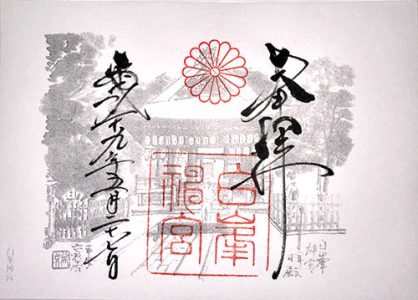

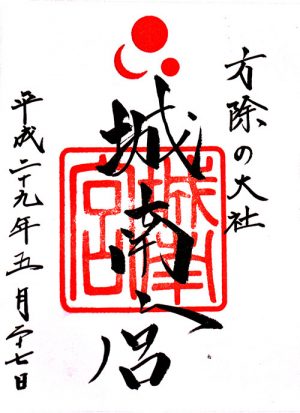

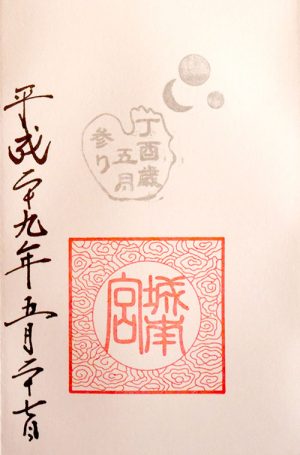

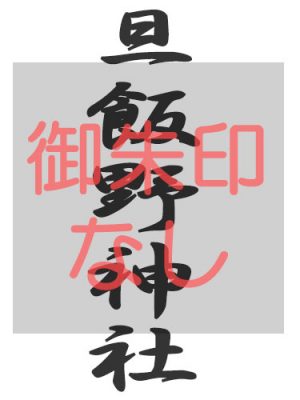

敷地神社(わら天神宮)

京都府京都市北区衣笠天神森町10