福井市の登知為神社です。足羽郡の延喜式内社比定社です。

御祭神は瓊々杵尊、菅原道真公、高木神、伊弉冉尊の四柱。

神社は浄土真宗本願寺派の朝倉山本蓮寺に隣接して、参道が続いています。

山里には珍しい珍客も。社頭のご自宅の庭に雉子三羽を発見。近づくと逃げられました。

長い参道の先に長い階段。

上ると社殿が建っています。

社殿前からは集落が見渡せますが、木々が大きくて展望があまりよくなかった。

なにか出てきそうなので、早々に戻らないと。

登知為神社

福井県福井市栃泉町96-12

福井市の登知為神社です。足羽郡の延喜式内社比定社です。

御祭神は瓊々杵尊、菅原道真公、高木神、伊弉冉尊の四柱。

神社は浄土真宗本願寺派の朝倉山本蓮寺に隣接して、参道が続いています。

山里には珍しい珍客も。社頭のご自宅の庭に雉子三羽を発見。近づくと逃げられました。

長い参道の先に長い階段。

上ると社殿が建っています。

社殿前からは集落が見渡せますが、木々が大きくて展望があまりよくなかった。

なにか出てきそうなので、早々に戻らないと。

登知為神社

福井県福井市栃泉町96-12

福井市東大味町の明智神社に詣った後で、集落の神社に詣りました。

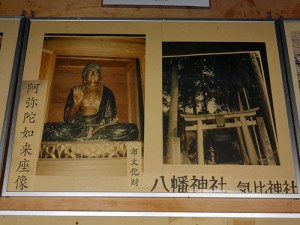

集落の八幡神社と氣比神社を合祀し、八幡神社として鎮座しています。御祭神は応神天皇、足仲彦尊(仲哀天皇)。

杉に囲まれた境内。昔はもっと多くの杉木立に囲まれて薄暗かったようです。

階段の脇に大石が据えられています。

本殿の左に境内社が鎮座しています。

八幡神社にはもともと阿弥陀如来座像が祀られていたようです。神仏習合の八幡神の本地仏が阿弥陀如来です。

八幡神社

福井市東大味町

福井市東大味町の明智神社。「あけっつぁま」と呼ばれる小さな祠に御祭神明智光秀公が祀られています。

「細川ガラシャゆかりの地」という石碑が建つこの周辺は、朝倉義景の客将として越前に来ていた頃住まいをした場所と言われ、ここで後に細川忠興の室となった娘玉が生まれたと伝わります。

祠は農家三軒で守られてきたもので

境内には「東大味歴史文化資料館」が建てられ、明智光秀公に関する資料が展示されています。

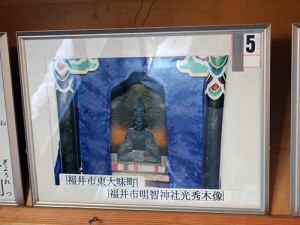

神社には明智光秀公の木像が安置されています。

しかし、看板が「御祭神」ではなくて「御本尊」となっているのはいただけないですね。

明智神社

福井市東大味町

鯖江市の刀那神社。延喜式内社の今立郡刀那神社の論社。

御祭神は建御雷男命、伊弉册尊。

集落の田の真ん中を一直線に延びる長い参道。

参道や境内はきれいに掃除されていて清々しい。

社殿は一段高くなっている。

注連縄はこのあたりは一直線のものが多いのだが、この社は垂れているよく見る形のもの。

本殿はさらに一段高くなっている。

本殿の左に境内社が二社建っている。左の一社には地蔵らしき仏像が納められている。

刀那神社

福井県鯖江市上戸口町

鯖江市の石部神社。御祭神は吉日古命、吉日賣命。延喜式内社の今立郡の石部神社の比定社。

集落の一番の奥に神社が鎮座しています。

参道の階段を上ると平坦地があり、さらに階段を上って社殿が鎮座しています。

社殿は拝殿と本殿が一体となっています。

社殿の前に境内社が二社建っています。

合祀した山王神社と八幡神社らしいですが、扁額や社標がなくどちらか分かりません。

境内からは集落とその向こうに長閑な景色が広がります。

石部神社

福井県鯖江市磯部町26

越前市の岡太神社。今立郡の延喜式内社 岡本神社の論社で、御祭神は建角身命、國狹槌尊、大己貴命、継体天皇。

麓に拝殿、奧の山上に本殿が鎮座しています。

雪囲いもありますし、旧県社で社務所もありますので御朱印はあるような気もしますが、今日は確認できませんでした。

というのも、2月11日は国選択無形民俗文化財でもある祭礼「蓬莱祀(おらいし)」の日でした。

この神事は継体天皇の即位を祝って始められたと伝えられ、五穀豊穣・天下泰平を願って町を練り歩きます。

最初に賑やかに子供たちの太鼓や笛が進みます。周りに父兄が一緒に歩くのはどこの祭りも同じです。

次に山車が大勢の人に曳かれながら進みます。

山車は舟形の修羅で、三人の音頭取りが乗って木遣り歌を歌います。

俵に松を飾り、上にまゆ玉や弊竹、鏡竹を飾ります。

後方の車でまゆ玉を頒布していました。一組分けていただきました。

神前に捧げるまゆ玉と紅白餅の一組です。

岡太神社

福井県越前市粟田部町19

鯖江市の加多志波神社。御祭神は多加意加美神で今立郡の延喜式内社の比定社です。

神社は集落でも山のほうにあり、神社へ行くには細い集落内の道を通らなければならず苦労しました。

神社は神仏習合の名残が残る山里の社でした。

杉の大木が林立する社叢は市の天然記念物です。

長い参道を通って拝殿に詣ります。

今日は集落の方が次々と詣りに来るので、建国祭かな?信心深い方が多いなと思っていました。

社殿のさらに上方に塔佛堂があります。大きな礎石に建つ塔佛堂ですが、ここは三重塔が建っていた場所です。

中には古い仏像が収蔵されています。

駐車場は観音堂の前にあります。飾り付けされています。

中が開いていたので少しお邪魔していると、集落の方が今日は午後から、年に一回の面の公開があるのだとか。

面は木造追儺面3面。鎌倉後期の作で国指定重要文化財となっている面で、父・母・子の3つで正月の寺(蓮花寺)の行事に使われ、江戸時代には雨乞いに使われました。

加多志波神社

福井県鯖江市川島町27-22

越前市の春日神社。旧郷社で延喜式内社の丹生郡大山御板神社、敦賀郡伊多伎夜神社の論社です。

祭神は武甕槌命、経津主命、天兒屋根命、比咩大神の四柱。いわゆる春日大神です。

境内の由緒には、大彦命がこの丘に武甕槌命、経津主命の二神を祀ったことに由来し、大山御板神社に比定されると説明されている。

鳥居をくぐると

目の前が開けて神社と鎮守の杜が見えました。

境内は公園となっており、階段を上って拝殿に行くようになっています。

境内には社務所もあり、ちょうど建国祭が終わったところのようでしたが、神職らしい方はおらず地域の方々で神事を行っているようでした。ということで御朱印は望めないでしょう。

拝殿には大きな額が掛けられていますが、薄くてよく読み取れません。

奉納物の目録か由緒書きのような感じです。

本殿は雪囲いされていて中が見えません。

国の重要文化財になっているという本殿を見たいと思いまして、隙間から覗いてみました。

朱色のきれいな立派な本殿ですね。春日さんの象徴的な色です。

春日神社

福井県鯖江市鳥井町12-31

越前市の飯部磐座神社は延喜式内社の敦賀郡伊部磐座神社の比定社です。

御祭神は天照大神、猿田彦命、八幡大神。古くは磐座として祭祀の場であったと考えられています。

御朱印はないと思います。

集落内の丘に鎮座する神社。

鳥居をくぐるまで予想もしていませんでした。

よく磐座は祀られていますが、神社の中の磐座って案外出ている部分は小さいですよね。

しかし、この神社の磐座は違った・・・

何!?この大きさ、それにこの数

磐座に圧倒されながらも拝殿に詣りました。

本殿の裏からは雪をかぶった白山などがきれいに見渡せます。

よく見ると境内にはそこかしこに磐座があります。表面を触ってみると案外もろい石かもしれません。

それにしても大きい。

飯部磐座神社

福井県越前市芝原5丁目16-1

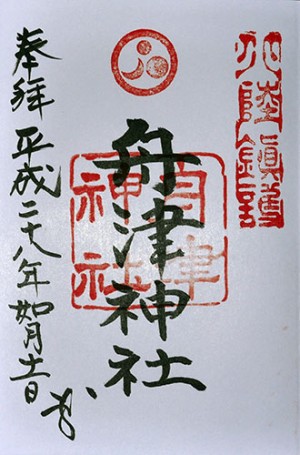

鯖江市の舟津神社。主祭神は大彦命、相殿に猿田彦命を祀る。

王山の山上には古墳群があり、往古ここに大山御板神社が鎮座、丹生郡の延喜式内社に比定されている。

麓は今立郡の延喜式内社舟津神社に比定されている。それぞれ上宮、下宮と称され、丹生郡と今立郡の郡境に比定される叔羅川(日野川)が王山の東に位置していたことによるとされている。

大彦命は四道将軍のひとりで、北陸道に下向されたとき、王山の峰に楯三枚で社形をなし猿田彦命を祀って国内の平定安寧を祈ったと言われ、古くから北陸鎮護の社として朝野の崇敬を受けました。

第一鳥居の扁額は東郷平八郎氏の揮毫です。

赤鳥居をくぐって拝殿に詣ります。

実に厳かな雰囲気に拝殿です。

社叢には巨木も多く、本殿境内の大白樫

八幡神社横の大杉。下には大杉大明神の石祠

第二鳥居から大鳥居の間にある大欅。鳥のさえずりも聞こえて心地よい場所です。

御朱印は境内の社務所でいただきました。由緒のパンフレットもいただけます。

舟津神社

福井県鯖江市舟津町1丁目2-32

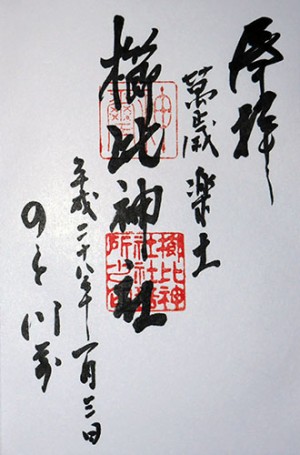

輪島市門前の櫛比神社です。御祭神は大名牟持命と少名彦命。元は総持寺の関係神社だったようです。

境内は階段を上り1段上になりますが、広くはありません。付近が住宅地になった時に崖地が造成されたのかもしれません。

階段を上って曲がって本殿があるので、今の鳥居の位置は本来の位置ではないのかもしれません。

万歳楽土という神事で有名な神社ですが、神事はやはり神仏習合的要素があります。

本殿左のご神木の近くに小さな摂社がありますが、祭神がはっきりしません。赤い鳥居なので稲荷神社でしょうか。

階段を上った正面はむしろこの摂社です。三社が祀られていて、左から秋葉神社、金比羅神社、菅原神社。

御朱印は鳥居横の社務所兼自宅でいただけます。ただ留守なことも多く、自分は何度か空振りだったので正月三日に再訪しました。

櫛比神社

輪島市門前町門前1-甲1

能都町松波に鎮座する松波神社。御祭神は松波神と気長足姫命。

松波は室町時代には松波畠山氏が居城松波城に京風の枯山水庭園を作ったりしていた地です。

駐車場はありませんが、歩道が広いのでちょっと駐車して参拝します。

正月なので鳥居には正月飾りが飾られています。

少し登りながら参道を歩くと拝殿に着きます。

拝殿と本殿は弊殿でつながり奥行きがあります。

弊殿には古い能面が飾られていました。加賀前田家の支配下にあった時代に、能登でも能がおこなわれたようですが今は完全に廃れてしまいました。

外から弊殿と本殿を見るとこうしてつながります。鳥居から段々に、拝殿、弊殿、本殿と高くなっています。

御朱印はちょうど帰ってこられた宮司さんに聞きましたが、授与していないということでした。

松波神社

鳳珠郡能登町字松波28-2

能登町小木の海を見渡せる丘陵上にある御船神社(みふねじんじゃ)の御祭神は猿田比古神。

春の伴旗祭り、秋の袖キリコ祭りという2つの祭礼が有名で多くの観光客が集まります。

伴旗祭りのクライマックスで船が列をなす小木港を見下ろす位置でもあります。

奥能登の神社では正月に旗を立てる神社がまだ複数見られました。

昨年キリコ祭りで来たときは神社に到着したのは暗くなってからだったので、明るいときに来ると思いの外広い境内です。

正月三日でしたが、拝殿には宮司さんが待機されていましたので御朱印のことを聞きましたが、今は授与されていないそうです。前の宮司は授与されていたのかもしれません。にしても、今は残念ながら授与されていないということでした。

御船神社

鳳珠郡能登町字小木10-97

氷見市の朝日神社。御祭神は天照大神。

夕日神社と二社で延喜式内社の射水郡加久彌神社の論社である。

朝日神社のある氷見小境浦には宗良親王(後醍醐天皇の皇子)の伝説が残っている。宗良親王が越後の寺泊から直接小境に着岸し、しばらく逗留したのち、奈呉の浦へ移ったという。親王の着岸の場所は朝日神社前の「黒岩」という岩礁のある場所で、「親王腰掛の石」があったという。現在は国道160号の拡幅工事により道路敷となり、昔の面影はない。

また、親王は朝日神社と夕日神社を伊勢の両宮に見立てて参拝されたという。この両社のあいだを伊勢領といい、朝日神社の境内には古来土足で入ることを禁じており、村人は正月元日には素足参りをする習慣があったそうだ。

鳥居は北向きだが

階段を上っていくと

拝殿・本殿は朝日を受けるように東向きに建っている。

拝殿と本殿は弊殿でつながる。

朝日神社は海沿いに鎮座するので、天気がよければ海越しに立山連峰を望める。

朝日神社

富山県氷見市小境1

氷見市の夕日神社。御祭神は豊受大神。

同市の朝日神社と二社で、延喜式内社の射水郡加久彌神社の論社である。

境内の参道は氷見市立灘浦中学校の校庭横を西に通る。

突き当たって右に階段を上って拝殿がある。

拝殿の後ろに本殿がある。

神社は道路を挟んですぐ小境海岸となる。

天気が良ければ、海越しの立山連峰が見える。

少し北の海岸からは虹が島越しの立山連峰が見える。氷見の絶景スポットのひとつ。

夕日神社

富山県氷見市小境1440

熊淵川の河口部にかつて宿那彦神像石神社は鎮座していました。御祭神は少名彦神。

現在は少し北に行った丘の上に遷座されています。

この熊淵川を遡れば阿良加志比古神社が鎮座しています。

東浜の漁港からは晴れた日海越しに立山連峰が見えます。きれいに見えるのは冬の寒暖の差の少ない寒い日の午前中らしいです。

元宮なので何もないものと思っていましたが、小祠があると知り、後日再訪しました。

場所は河口部の丘の上(一枚目の向かいの丘、二枚目の橋の右・北側)です。以前はこの敷地にJAの支店があったようです。

1枚岩の磐座が祀られています。

宿那彦神像石神社

七尾市黒崎町

七尾市の海岸沿いの海食崖の山上に鎮座する宿那彦神像石神社です。御祭神は少彦名神、健御名方命。

名前から少彦名神の石製の神像が祀られていたのかと想像しましたが、由緒は神鏡二面を祀っていたようです。

社は兼務社となっており御朱印はありません。

正面の小山に神社は鎮座しています。

参道はかなり急です。

坂に続いて急な階段を上ります。

社殿にお詣りします。

周辺を見渡すと石製の変わった奉納物があります。いつの頃のものかわかりませんが、仏教色も感じられる奉納物なので藩政期のものでしょうか。

本殿のうえは整地されて見晴台となっています。

今日は天気が良かったので、海越しに冠雪した立山を見ることができました。

宿那彦神像石神社

七尾市黒崎町ヘ28-3

七尾に鎮座する阿良加志比古神社。御祭神は阿良加志比古神。

延喜式内社の「阿良加志比古神社」の比定社で、宿那彦神像石神社の論社でもあります。

山里の狭い道を上ってようやく社頭に到着しました。

社殿には長い階段を上らなくてはいけません。

階段途中に末社の東枝神社があります。御祭神はわかりません。

階段を上り詰めて拝殿に参拝します。

拝殿横に杉の巨木があります。非常に立派なご神木です。

このご神木が、大幡神、阿良加志比古神の降臨した五本杉のようです。

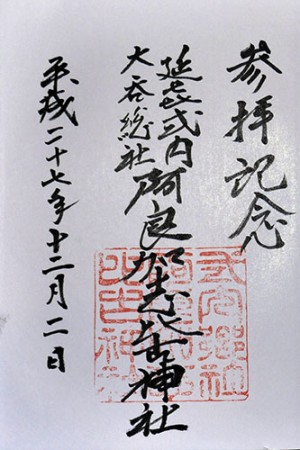

広い境内を掃除されていた宮司さんに自宅で御朱印をいただきました。手を止めてしまって申し訳なかったです。

阿良加志比古神社

七尾市山崎町カ35

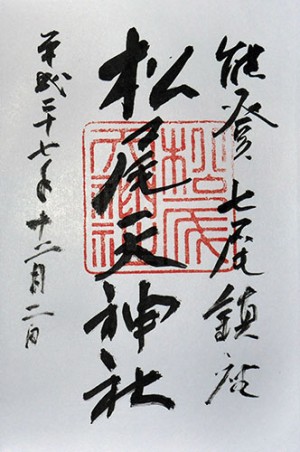

七尾にある松尾天神社です。御祭神は少名毘古神、菅原道真公。

御朱印は境内に隣接する自宅の方でいただけます。前回の参拝時は宮司が不在で、今回も不在でしたが、午後に戻られると聞いて再訪問していただきました。

鎮座する地は七尾城のあった山々から平野に延びるひとつの尾根の先端部で、湾全体を見渡せる要地です。元は薬師天神と呼ばれた寺院であり、薬師如来がご本尊だったようですが、神仏分離により神社に復飾して松尾天神社となりました。神仏習合時の薬師如来を少名毘古神と同体として病気平癒を祈願していたのかもしれません。

市街地から離れた場所にあるため、現在でも広い境内と長い参道が残っています。

少名毘古神、菅原道真公を御祭神としていますが、本殿には元は少名毘古神(薬師如来)のみを祀っていたものと思われます。賽銭箱の神紋は菅原道真公の北野天満宮の神紋、梅鉢紋ではなく、前田家の家紋、剣梅鉢紋です。

拝殿隣に立派な筆塚があります。

末社として天満宮があり、こちらに菅原道真公が祀られています。菅原道真公が末社の祭神や相殿の扱いになっていないのは、藩政期に前田家の庇護を受けていたからかもしれません。

松尾天神社

七尾市矢田町ヌ7甲

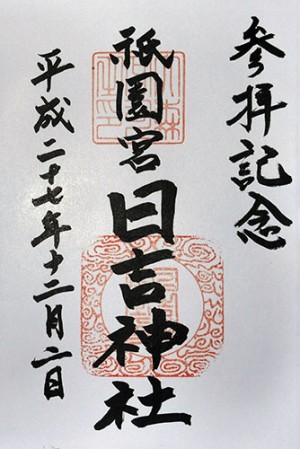

氷見市の祇園宮日吉神社です。御祭神は大山咋神。

旧氷見町は南十町の総社であった祇園宮日吉神社と、北六町の総社であった中央町の日宮神社で、7月13・14日に氷見祇園祭で神輿や太鼓台、曳山が巡行します。疫病退散のため始まった祭りと言われ、富山の曳山では珍しい7月に行われ、そういう意味では京都の祇園祭に近いですね。

社殿は西向きで、海に向かうわけではなくどうしてこういう向きなんでしょうか。

正面鳥居横の神社標は北前船の記念で建てられたものらしく、氷見も藩政期は北前船の寄港地として賑わっていたのでしょう。

拝殿は境内から一段高くなっており、10町を氏子として抱えていることもあり、大きな拝殿です。

拝殿とつながった自宅で御朱印をいただきました。前宮司は手が少し不自由になったということで、以前参拝したときは朱印のみいただいて代わりにお守りをいただいたのですが、今回は息子の現宮司にお会いできましたので、あらためて御朱印をいただきました。

祇園宮日吉神社

富山県氷見市南大町7−2

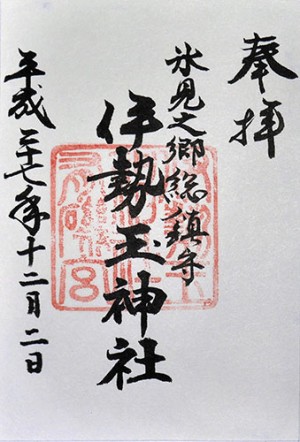

氷見に鎮座する伊勢玉神社です。越中国府が伏木になった頃、国守大伴家持が社殿を造営し有磯宮と称し氷見郷総鎮守としました。その後伊勢より勧請し伊勢玉神社と改称したことで、主祭神は天照皇大御神となっています。

昭和13年に氷見高砂町の愛宕社、平成17年に朝日山大神宮を合祀し、相殿に火産霊神、伊邪那岐大神、伊邪那美大神、菅原道真公、事代主神、天宇受売命、楠木正成公となっています。

御朱印は境内の社務所兼自宅でいただけますが、兼務社が多く宮司は留守のことも多いのでなかなか機会に恵まれませんでした。5回目の訪問でようやく書き置きをいただきました。

境内はJR氷見駅に近い場所にあります。周辺は住宅地となっていて道路も狭く密集している感じですが、神社の鎮守の杜は目立ちます。

拝殿前には結界を張られた一画がありますが何でしょうか。右方に稲荷社があります。

拝殿に参拝すると、まず目を引くのは正面の俳句額です。万葉の地らしい奉納物です。

伊勢玉神社

富山県氷見市伊勢大町1丁目9−23

越中国の式内社参拝も最後の社となりました。氷見市の高階社、御祭神は迦具土命。草岡神社の論社の1つです。

石川県との県境に向かってひたすら山を上っていき、もう集落の端かと思うようなところまで行くとようやく神社の旗立を見つけました。

しかし、神社はさらに山を徒歩で上った先にあります。

念のため鈴を付けて入っていくと五分ほど進んで鳥居が見えてきました。

大杉が2本並んだ間に、しめ縄を渡し「門杉」と呼ばれる形になっています。

初めて見たけど、雰囲気あります。神域へ入る気がここでピッと変わるような感じもありました。

門杉を通過しさらに上ること数分、ようやく山頂付近に社が見えてきました。

当然こんな早朝には誰もいませんが、拝殿後方の一段高い場所に本殿が囲いの中にありました。

鍵掛かっているので本殿とはご対面ならず、少し残念。

高階社

富山県氷見市一刎2075

氷見市に鎮座する磯部神社。延喜式内社「磯部神社」の比定社です。御祭神は磯辺氏の祖神である天日方奇日方命。

周辺に宮司宅は見当たりませんでしたので、おそらく御朱印は難しいでしょう。

今日は暗くうちに出発して、棚田越しに富山湾、立山から昇る朝日を見ました。実に神々しいことでした。

まだ薄暗い早朝に山中の磯部神社に参拝しました。

鳥居をくぐり参道つきあたりに杉の大木に藤が巻きついています。春にはとてもきれいに咲くそうです。

階段を上り、

正面に拝殿が建てられています。

それほど広い境内ではなく、大木に囲まれ昼でも薄暗い感じです。

この社叢は市天然記念物に指定されています。

拝殿後方に覆いをかぶされた本殿が鎮座しています。昔は吹きさらしだったとか。

小ぶりながらも細かい彫刻が施された立派な社殿です。

磯部神社

氷見市磯辺1045

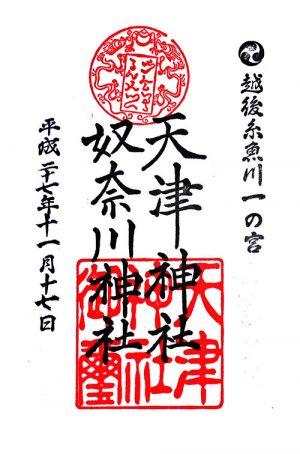

糸魚川市に鎮座する天津神社。延喜式の頸城郡大神社の論社のひとつ。御祭神は瓊瓊杵尊、天児屋根命と太玉命を配祀する。

市民会館の駐車場隅に立つ社名標。参道は東に向かって延びる。

表参道の橋を渡る。境内に入ると参道は南に折れる。

橋の左に弁天社。

参道を進むと突き当たりに社務所がある。普段は無人のようだ。

社務所前で東に折れ、境内の南西部から入る。鳥居は南と東にもあるが、表参道はなぜこれほど曲がるのだろうか。

境内に入ると右手に衣紋所

左手に宝蔵

南鳥居から入って、楽屋、舞台、拝殿、本殿と並ぶ。社殿は南向き。

春大祭では舞台に朱色の高欄が付けられて舞楽が舞われる。

舞台は神様に奉納するため、拝殿方向を向いている。

拝殿に参る。賽銭箱の上の扁額は「天津社」

拝殿内。中央の扁額は「天津社」、左に「奴奈川神社」、これは背後の本殿の並びと同じ。右に合祀された「住吉」神社の扁額が架かる。

拝殿の左の部屋に白い神馬像と平成5年に枯れて伐採されたご神木が納められている。

本殿の左に奴奈川神社。延喜式頸城郡の論社のひとつで、御祭神は奴奈川姫命、八千矛神を配祀する。

拝殿の背後に天津神社の本殿

本殿右に子聖社。

子聖社と天津神社本殿の間に石祠や石像が集められている。石の仁王像もある。

境内の宮司宅で御朱印をいただく。御朱印をいただく間に神社のパンフレットを読む。パンフレットにはかつて境内にあった神宮寺について書いてあった。残っているものもあるということで、場所を聞いて行ってみることにした。

宮司宅前の藤棚、その奧の井戸が神宮寺の名残のひとつ。

社名標の前、宝伝寺の門前に並ぶ石仏群。これも神宮寺の名残という。

そして、北西へ線路を渡り、塩の道(松本街道)沿いにある寺院群のひとつ、経王寺。

経王寺の梵鐘は神宮寺の梵鐘を移したもので

梵鐘を見ると、確かに「奉建立天津社神宮寺鐘一口」とある。

天津神社

糸魚川市一の宮1-3-34

糸魚川市に鎮座する青海神社。その元の鎮座地が現在の青海地区公民館東町支館の場所。

文政4年に現在地に遷座された後も、旧社殿は古宮跡としてしばらくの間残っていたが、慶応3年大火で焼失。

石祠を建立して、公民館の建設、再建に伴って現在の敷地西隅に移動したという。

石祠に参る。石祠には御神体の鏡も祀られている。

南西方向、JR青海駅の向こうに見える丘に遷座した青海神社が鎮座する。

新潟県糸魚川市青海281

青海神社(旧地)

糸魚川市に鎮座する青海神社。延喜式の頸城郡青海神社の論社のひとつ。御祭神は青海首の祖、椎根津彦命。

社名標は線路近くに立つ。神社への入口の阪は車を停めた辺りでかなり距離がある。

というのも、すぐ右に元神宮寺であった清源寺が建つからであろうか。

坂を上ると駐車できるスペースが有り、社殿に向かって階段を上る。

境内は広い。社殿は日本海に向かって北向きに建つ。

拝殿に参る。

本殿は拝殿の後ろ一段高い場所に鎮座する。

拝殿右に境内社が多数。

ひとつ前にある石祠には石像が残る。天神様であるらしい。

境内の落ち葉を掃除していた氏子の方に少しお話を聞く。青海の地は昔は漁業で大変賑わった土地であったという。確かに広い境内と大きな社殿はその面影を偲ばせる。何でも本殿裏に展望台があり、昔は景色が良かったという。案内されたからには行ってきた。道はなんとかわかるものの休憩所も立入禁止になっていて、周囲の高木に遮られ景色も臨めない。残念だがこれが地方の現状というところか。

青海神社

新潟県糸魚川市青海762

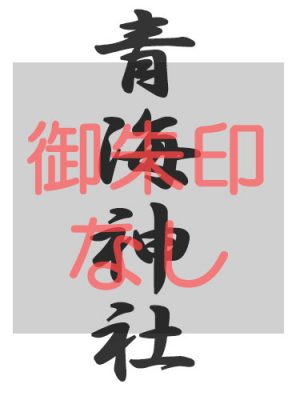

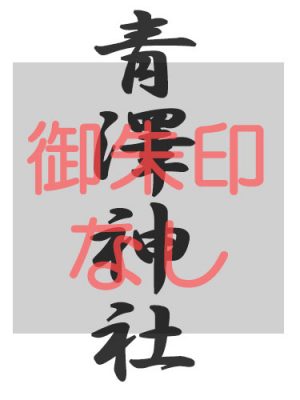

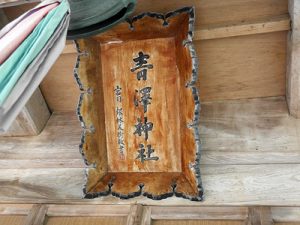

糸魚川市に鎮座する靑澤神社。延喜式の頸城郡青海神社の論社のひとつで創建当時は当地にあったという。御祭神は沼河比売命。

海沿いの国道8号線を山の方へ南下、工場地帯を抜けると小さな集落に入る。

道路沿いに西鳥居が立つが境内脇から入るので、もう少し集落を進んで南より入る。

鳥居の扁額は「日連神社」。どういう由来でここに架かっているだろうか。

拝殿の後ろに本殿が建つ。拝殿は寺の本堂のような造り。

拝殿に参る。拝殿の扁額は「靑澤神社」

境内社は鳥居をくぐって境内右に一社。

靑澤神社

新潟県糸魚川市青海2696番地

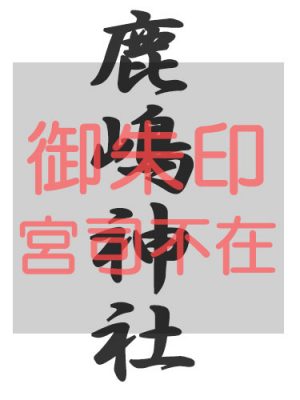

朝日町に鎮座する鹿嶋神社。御祭神は健甕槌命が主祭神。

北に数十メートル行くとすぐ日本海。社殿は北向きに建つ。

拝殿前の狛犬は角があり、目が大きくどこかユーモラスだ。

拝殿に参る。

拝殿正面の彫刻は東洋風だが題材は何であろうか。

拝殿裏に階段があり、鳥居をくぐると木が一本。本殿への道のようだが、道は宮崎城への登山道ともなっており、その途中に本殿が建っているようだ。

階段前の狛犬は髪がカールしていてやはりユーモラスだ。

境内社は祭神不明な一社

手力男神社

隣の社務所は今日はご不在で御朱印は確認できなかった。

鹿嶋神社

富山県下新川郡朝日町宮崎1484

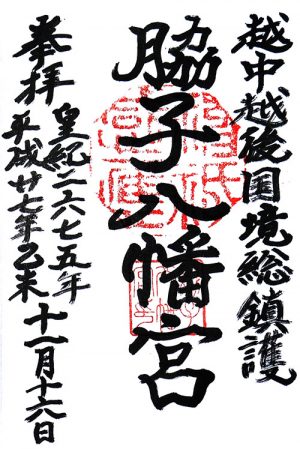

朝日町に鎮座する脇子八幡宮。御祭神は誉田別尊、豊城入彦命、北陸宮、事代主神。

社殿は西向き。

紅葉に色付いた木々も混ざる中、階段を上っていく。

拝殿はサッシに覆われている。中に入って参る。

拝殿には絵馬が多数架かる。中の1枚、題材が不明だが社とも関係の深い源平合戦の一幕であろうか。

拝殿の右側に鳥居。階段を上ると境内社の神明社が建っている。

その神明社の背後、グラウンドとなっているが、隅に忠魂碑が建っていた。前方のひと山越えると宮崎城跡となっている城山、大宝二年に高向朝臣大足が越中越後国境鎮護の神として城山に創祀されたと伝わる。

木曽義仲が社殿(城山)近くに御所を造り、北陸宮を迎えて、当宮で平家打倒の戦勝祈願したという。

境内入口近くの社務所兼自宅のほうで御朱印をいただいた。

脇子八幡宮

富山県下新川郡朝日町横尾966

入善町に鎮座する入善神社。御祭神は誉田別尊、建御名方命を配祀する。

神社一帯は花月公園となっている。社殿は西向き。鳥居はこの西鳥居と北鳥居がある。

拝殿と本殿はサッシで覆われている。雪国とは言え風情がない。

拝殿左に戦没者の慰霊碑。

女神像は御祭神の母神神功皇后であろうか。

中門

背後には明治11年9月に明治天皇の北陸東海御巡幸のときに御小休所になった建物が残る。

入善神社

富山県下新川郡入善町入膳3601