越前市に鎮座する大塩八幡宮。御祭神は誉田別天皇(応神天皇)、帶中津日子天皇(仲哀天皇)、息長帶日賣尊(神功皇后)。延喜式敦賀郡の論社も多い、当地の古社である。

駐車場は二の鳥居の近くにあったが、知らずに一の大鳥居の近くに停めて参道を歩いていった。

途中、田植えを終えたばかりの田に日野山が映りきれいだった。もっと天気がよかったら、とも思う。

二の鳥居をくぐると階段を上る。

神門を入ると目の前に重要文化財の拝殿が建つ。柱のみの風が吹き抜ける建物なので管理も大変そうだ。

拝殿前に鐘楼も建つ。藩主本多家より寄進されたもので梵鐘は鎌倉時代の作のよう。

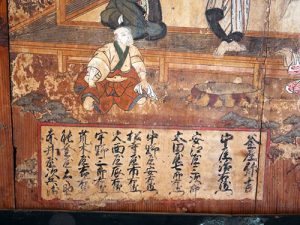

拝殿の右奥に絵馬殿が建っている。

複数の絵馬が掛けられていたが、もとは拝殿に掛けられていたものなのか傷みが大きいものもある。

中でも八幡神に関係するこの絵馬が印象的であった。

もうひとつ基壇を上がり、社に詣る。

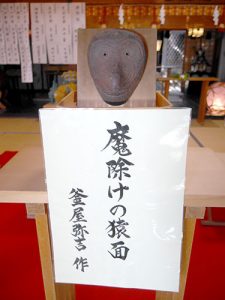

右の階段を上ってすぐのところ。

素翁神社(疱瘡神社)。御祭神は大山津見神、伊邪那尊、須佐之男尊、少名彦神、大己貴命、大綿津見神。

疱瘡・疫病の神として勧請されたもので、社には「疱瘡社」の扁額がかかる。

その隣、弊殿の右。

天国津彦神社と天国津比咩神社の相殿。ともに延喜式敦賀郡の論社。御祭神はそれぞれ伊邪那岐尊、伊邪那美尊。

創建当初は一の大鳥居の西南に天国津彦神社、西北に天国津比咩神社が鎮座していたという。

中央が神社弊殿。

弊殿の後ろに本殿が鎮座する。

弊殿の左に高岡神社。御祭神は須佐之男尊。延喜式敦賀郡の論社。

創建当初は本殿の東南、高岡峯に鎮座していたという。

本殿の右奥にさらに数社鎮座している。

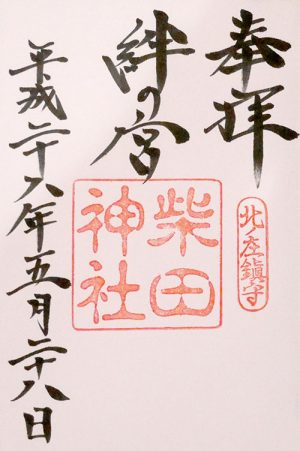

一番右に「えんむすびの木」

3社が横に並んでいる。その右

高良神社。御祭神は武内宿禰命。

中央は天八百萬比咩神社。延喜式敦賀郡の論社。

往古は桜井の峯と呼ばれた山頂に鎮座していたという。

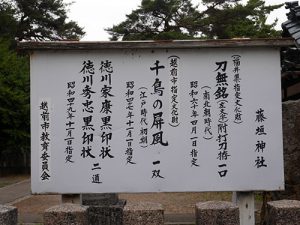

左は源嫡神社(東照宮)。御祭神は徳川家康公。

寛永年間に建立され、明治維新後に現社殿に建て替えられるまでは極彩色の社殿だったよう。

三社の後ろに清務霊社。御祭神は舎人親王など神職清原家の一族を祀る。

山頂付近には寿永2年(1183)、木曽義仲が上京の途中に布陣した大塩山城跡がある。

堀切跡も残る。

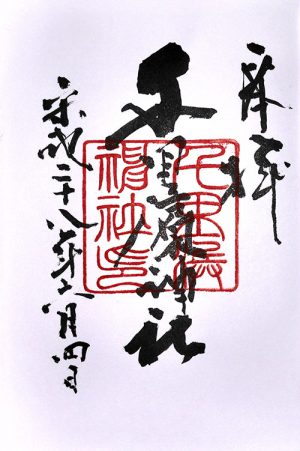

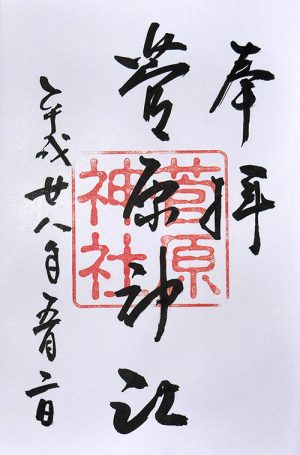

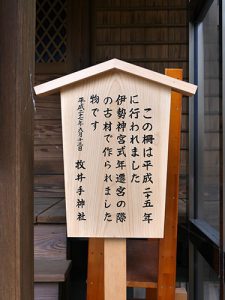

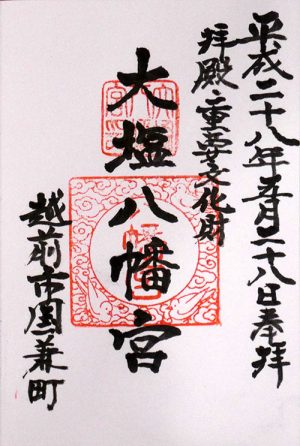

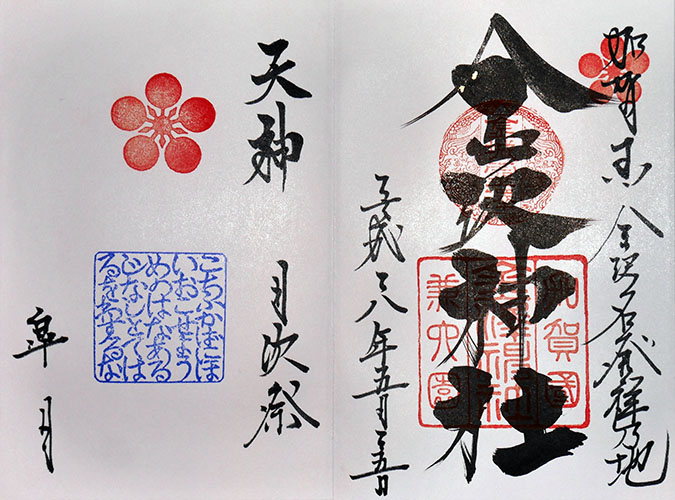

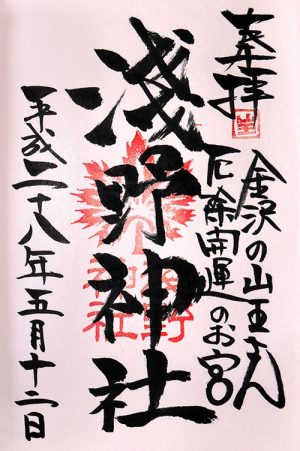

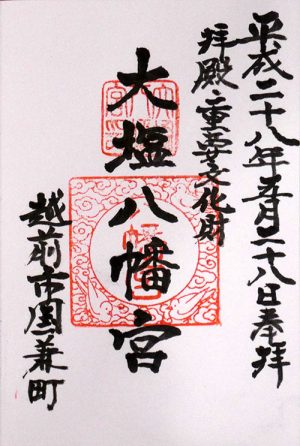

社務所兼自宅は階段途中にある。参拝後に寄ると留守だったので、境内で掃除していた方に話しかけるとその方が宮司だった。ご足労をいただき御朱印をいただいた。

大塩八幡宮

福井県越前市国兼町22−2