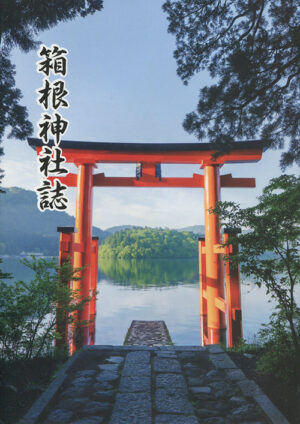

発行所:箱根神社社務所

発行日:2019年6月21日

ページ数:184ページ

頒価:不明

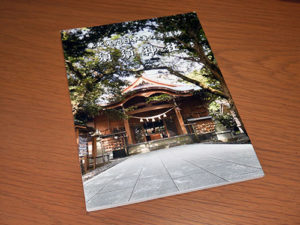

令和の御大典を記念した出版。平成の御大典を記念した「箱根神社 進攻の歴史と文化」に比べると、簡潔にまとめながら豊富な写真を配しているので非常に読みやすくなっている。

続きを読む 箱根神社誌

月別アーカイブ: 2021年2月

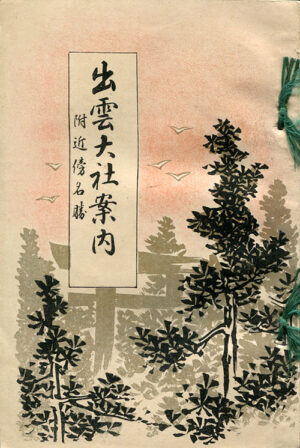

出雲大社案内 附近傍名勝

著者:島宮太郎

発行元:尚文堂

発行日:1906年5月1日

ページ数:44ページ

戦前の出雲大社と周辺の観光名勝の案内書。巻頭に写真、地図、鉄道・フェリー運賃表、巻末に広告が入っていて、現代の観光ガイドブックのようである。

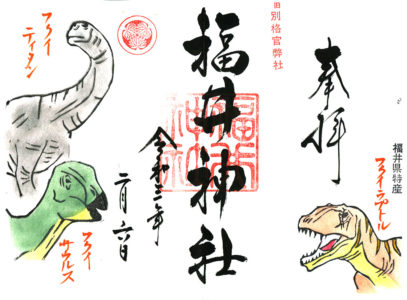

越前福井 福井神社⑯

福井神社に月参りに行って来ました。

2月の誕生花はフリージアです。もうひとつは今や福井の代名詞フクイラプトル。今月から見開きでいただきます。

特別御朱印は節分

それからフクイラプトルだけじゃ勿体ないとフクイサウルスとフクイティタンの2体を加えて恐竜御朱印です。

こちらは通常御朱印としていつでも授与できるそうです。それにしても特徴を捉えてますね。

今日は滋賀県から大移動して夕方到着。

境内にはまだ雪が随分残っている。拝殿に参る。

今日は書く方がいらしたので書いていただきました。

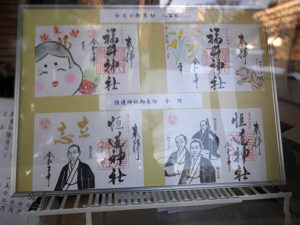

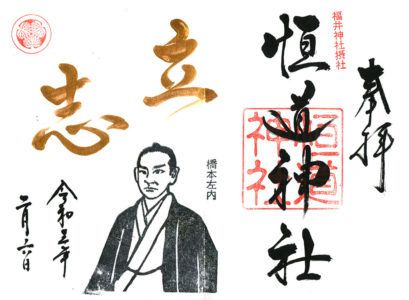

摂社恒道神社のもうひとつ立志御朱印いただきました。

恒道神社にも参拝。

福井神社

福井県福井市大手3丁目16−1

近江坂田 靑木神社

米原市に鎮座する靑木神社。御祭神は当地を治めていた靑木氏の祖神、藤原鎌足から8代孫の靑木武蔵守時長。

延喜式坂田郡の比定社、山津照神社が明治15年に現在地に遷座するまでの元社地という。

境内は川に沿って東向き。木々が繁茂しているので昼間でも薄暗い境内。

入口の鳥居にかかる扁額は「あおき」の「あお」の下が「月」ではなく「円」の旧字体になっている。

境内に入ると中程の両側が盛り上がっている。

この違和感ある土盛りは何だろうか?と考えてみた。中央に空間のある左右の土台のある建物といえば門だろう。おそらく仁王門ではないだろうか。神仏分離令で仁王門は随神門に転用される例もあるが取り壊されたものも多い。明治15年の遷座により境内の建造物は移動か撤去されたのではないだろうか。

本殿前には2対の燈籠。

本殿に参る。

本殿の扁額は新字体の「青」になっていた。

境内の隅に石碑が建っていたが、かなり風化が進んでいて何の石碑がわからない。

靑木神社

滋賀県米原市能登瀬390

近江蒲生 奥津嶋神社

琵琶湖最大の島、沖島に鎮座する。御祭神は奧津嶋比賣命(多岐理比売命)。

延喜式蒲生郡の論社のひとつ。神の島として近淡海(琵琶湖)航行安全を祈願する島であった。

沖島に渡る近江八幡市の堀切港。琵琶湖を挟んで対岸に比良山地、右の岬に一部隠れて沖島が見える。

沖島通船に乗り込む。他は皆さん釣り客でした。

10分ほどで沖島漁港に到着。今日は風もなく快適な航海でした。

島内案内図

漁港からまっすぐ行けば神社に行けるが、少し寄り道

石川県の舳倉島は島内に車が1台もなく、交通手段は三輪自転車だったがここでも三輪自転車は主要手段のようだ。

沖島コミュニティセンターの前に沖島を詠んだ万葉歌碑がある。

神社への道。神社は頭山中腹に鎮座する。

神社の入口は細い路地の先にあった。

最初の階段を上ると扁額のかかる鳥居と右手に社務所が建っている。

狛犬の足下には子蛙を背負った蛙の石像がある。

階段の横に社号標が建っている。

階段を上っていくと社殿が建っている。本殿の前に独立して拝殿が建つ。

境内に由緒書きが建つ。

さらに上に建つ山の神遙拝所と絵馬が置いてある。絵馬が置いてあるのは蝋燭立て箱のように見える。

絵馬

同じ図の絵馬が拝殿に奉納されている。

本殿に参る。

本殿の狛犬の足下には七福神の宝船。航海安全を祈る島らしい。

境内から島内を見下ろす。黒瓦の屋根が目立つ。

社殿とは反対側に山神神社の鳥居が建っている。

階段をさらに上にいく。

途中にお社かお堂がひとつある。

さらに上るとまた鳥居が建ち境内に入る。前に建つ燈籠の傾きが風の強さを物語っている。

山神神社社殿

沖島にはこの頭山と尾山の二山あるが、山容はこちらのほうが神奈備にふさわしい形で、「頭」と付いていることからも神の島の神の山と言えそうです。

境内から沖島漁港を見下ろす。

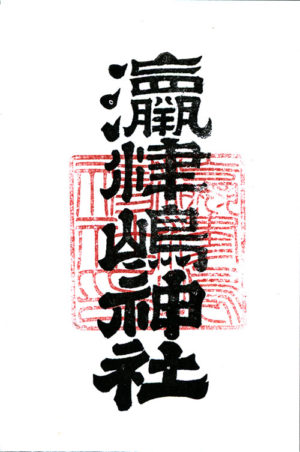

帰りに社務所に寄って御朱印をいただきました。

御朱印は自分で手押しする方式で、御朱印情報もなかったことから御朱印帳を忘れてきたので常備するコピー紙に押してきた。

社号印の印影は入口の鳥居にかかる扁額と同じになっている。

奥津嶋神社

滋賀県近江八幡市沖島町188

近江神崎 川桁神社

彦根市に鎮座する川桁神社。御祭神は天湯河板挙命。

延喜式神崎郡の論社のひとつ。

境内は東向きに鳥居が建っている。入口に「式内 川桁神社」の社号標が建つ。

鳥居には「川桁神社」の扁額がかかる。

しばらく歩くと燈籠が参道両側に並んでいる。

境内の右に社務所、社殿、正面に倉庫、左に手水舎がある。

拝殿に参る。

拝殿に倒壊の危険のため撤去されたという燈籠の写真があった。

中門と注連縄

本殿

境内の背後には琵琶湖との間に広大な農地が広がっている。

川桁神社

滋賀県彦根市甲崎町139

加賀金沢 宇多須神社②

金沢市に鎮座する宇多須神社。今日は神社仏閣カードを求めて参拝しました。

雪は観光客が少なくなるとはいえ、首都圏の緊急事態宣言で誰も歩いていない東山を通り、

宇多須神社に来ました。例年であれば、節分祭の今日は境内からあふれる人だかりなんですが、

数人が例年どおり鬼門札を求めに来ているくらい。

拝殿に参る。

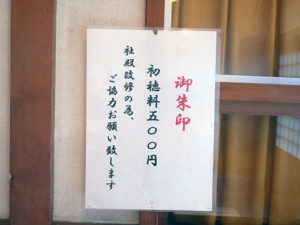

いつの間にか御朱印料は値上げです。社殿修復の寄付込みなので納得です。

宇多須神社

石川県金沢市東山1丁目30−8

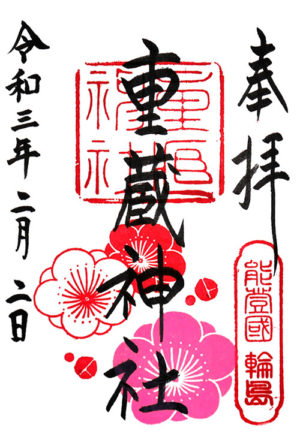

能登輪島 重蔵神社㊲

輪島市に鎮座する重蔵神社に月参りに行って来ました。

2月の花は梅です。他に見開き1種。

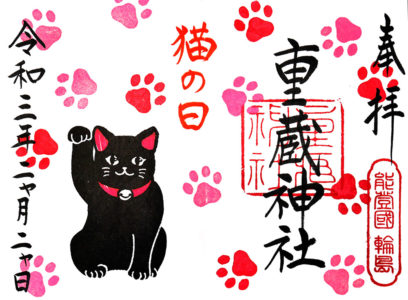

2月2日は猫の日ということで、今月は特別御朱印があります。他に1種。

今日はこれが目的だったのですが、日付が「二」が「ニャ」になっています。

節分見開き御朱印

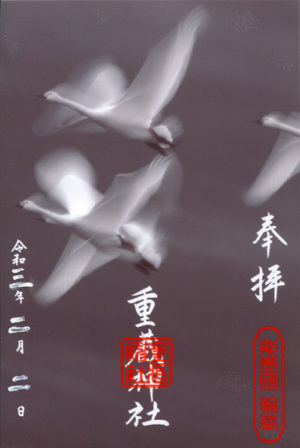

写真御朱印の白鳥

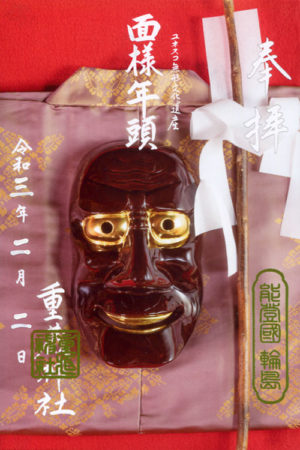

写真御朱印の面様年頭

写真御朱印の鎮火祭。今年は神事写真が続きそうです。

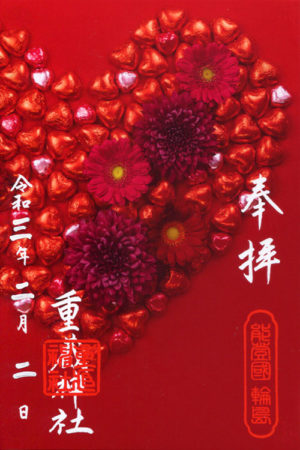

写真御朱印のバレンタインデー

今日の花手水です。

ちょうど紋付袴の方々がゾロゾロと拝殿から出てこられました。

拝殿に参る。

ご神前に供物があります。

ちょうど節分の追儺祭の豆まきが終わったところだったようで、厄年の方が豆まきを、還暦の方が参列していたようです。

待つ間見ていると、通常御朱印も丑印が増えているので次いただこうかと思いました。

コロナ禍で参拝者が減って神社も大変だと思いますが、御朱印帳に続き、御朱印料にも値上げの動きが見られますね。

重蔵神社

石川県輪島市河井町4-68

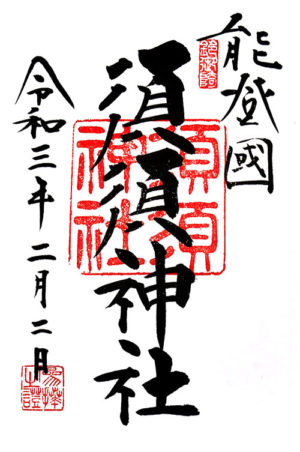

能登珠洲 須須神社高座宮⑤

珠洲市に鎮座する須須神社に参拝してきました。

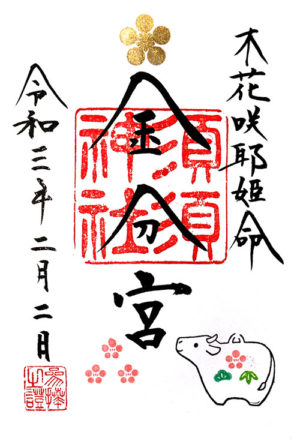

金分宮は梅と丑が描かれています。能登を治めた前田家の家紋の梅鉢紋が金色に光っている。金分宮の神紋も同じだったかな?

少し雪が舞うなか参道を歩きます。

拝殿に参る。

本殿を大きく取り囲むよう凹みには水が溜まっているのを初めてみました。

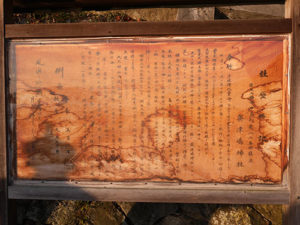

前回は留守だったので、前回聞きたかったことを尋ねてみました。それは金分宮のまわりに残る溝についてなんですが、やはり伝承なんかはなく分からないようでした。ただ、以前は馬で境内を駆け上がる神事があったという話を聞き、これに書いてあるかな?

と出てきたのが数年前に氏子さんがまとめた小冊子でした。1冊分けていただき(有償)帰って読んでみましたが疑問は解決しませんでした。

しかし、興味深い話が沢山書いてありましたよ。

須須神社高座宮

石川県珠洲市三崎町寺家4-2

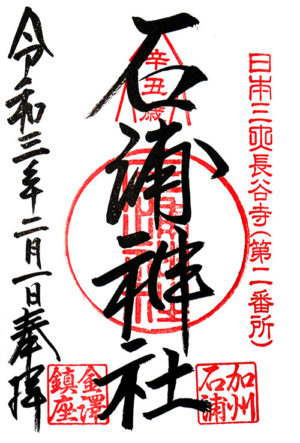

加賀金沢 石浦神社⑦

金沢市に鎮座する石浦神社。年が明け辛丑になったので御朱印をいただいてきました。

コロナ禍で正月の風景は昨年とはがらりと変わってしまいました。

が、当神社の境内に露店が並ぶ風景はあまり変わりません。

拝殿に参る。

今年は豆まきも自粛や中止が大勢です。当神社では小分けにして配布しています。

何処にある?のかと授与所の中に置いてありました。

福豆いただいてきました。食べ終わった後もきまちゃんシールが記念になります。

御朱印は通常1種のみいただきましたが、今年は新春特別朱印として冬もうで以外の4種がありました。でも少し高くない?

石浦神社

石川県金沢市本多町3丁目1−30