今庄の鹿蒜田口神社。御祭神は誉田別尊で、大山住命と大山咋命を配祀。

敦賀から今庄へ至る木ノ芽峠越えの途上に鎮座する。敦賀郡の延喜式内社の比定社である。

集落から田畑の間を参道が通る。

二つの鳥居を結んでまっすぐ延びる。

二の鳥居をくぐると境内に入り、拝殿が建つ。

拝殿に詣る。

拝殿の後ろに本殿が鎮座する。

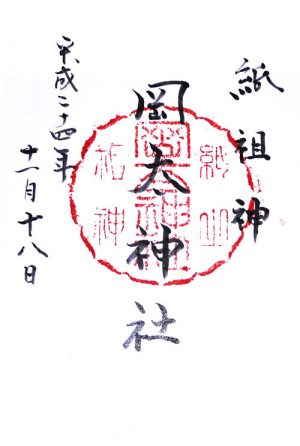

鹿蒜田口神社

福井県南条郡南越前町新道11-1

今庄の鹿蒜田口神社。御祭神は誉田別尊で、大山住命と大山咋命を配祀。

敦賀から今庄へ至る木ノ芽峠越えの途上に鎮座する。敦賀郡の延喜式内社の比定社である。

集落から田畑の間を参道が通る。

二つの鳥居を結んでまっすぐ延びる。

二の鳥居をくぐると境内に入り、拝殿が建つ。

拝殿に詣る。

拝殿の後ろに本殿が鎮座する。

鹿蒜田口神社

福井県南条郡南越前町新道11-1

敦賀市の気比神社。御祭神は仲哀天皇、神功皇后、日本武尊、素佐之男尊、大山祇命。

もと伊多伎夜谷にあった山神神社を合祀しているが、敦賀郡の延喜式内社の論社である。

国道8号線から刀根の集落に入り気比神社は鎮座している。ここより東に進むと、現在も交互通行の一方通行トンネルの柳ヶ瀬トンネル。そのトンネルの尾根筋に賤ヶ岳合戦で柴田勝家が本陣を置いた玄蕃尾城跡がある。

印象的な赤い鳥居をくぐる。

鐘楼がある。福井には神社境内に鐘楼の残る所も多い。

拝殿の後ろに一段上がって本殿がある。拝殿には絵馬が数枚掛けられていた、

本殿に詣る。

本殿前には三対の狛犬が奉納されている。

本殿右に境内社が一社。天照皇大神宮と常宮神社の相殿。

本殿左に境内社が一社。愛宕神社と不明の一宮の相殿。

さらに左にひとまわり大きな社は金比羅神社。

さらに左に稲荷大明神。

こちらの神社は榊も新しく地元の方々にしっかりと管理されているようです。

気比神社

福井県敦賀市刀根21-8

敦賀市の志比前神社。御祭神は経津主命。敦賀郡の延喜式内社の比定社。

志比前神社は気比神宮の四方鎮護の一社で、敦賀郡の南方鎮守社であった。

国道8号線から集落に入ると道が狭くなるので、入ってすぐのところの集会場にとめて歩いて向かう。

一本線路をわたり、もう一本はガード下をくぐる。

すぐに神社が鎮座している。

階段を上ると鳥居をくぐり、拝殿、本殿と続く。

拝殿をくぐる。

正面に本殿、右に境内社が並んでいる。

本殿前には灯籠が3基。寄進年を見ると、明和、宝暦、元禄と江戸時代のもの。

本殿、境内社を詣る。境内社には扁額もなく、詳細は不明。右に石祠がもう一社ある。宝形造のあまり見ない屋根の形。

境内社の裏に社がもう1つあり、前に石像や石碑が並べられている。ということは庚申堂か地蔵堂のたぐいだったのか?

戻ってくると、集会場の近くに案内板を見つけた。

道ノ口は、疋田(近江方面)、佐柿(若狭方面)、木ノ芽峠(加賀方面)、敦賀の分岐点であり、ここに式内社が存在する意義を認めることができた。

また、当地一体は往古武生郷と呼ばれ、条里遺構も見つかっていることから、古代のある時期にここに越前国国府があったという伝承もある。古代三関の不破関(美濃国)、鈴鹿関(伊勢国)と並ぶ愛発関(越前国)が疋田付近に推定されていることから、他の二関が関の後方に国府があったことから当地に国府があったとしても不思議はない。

志比前神社

福井県敦賀市道ノ口榊林2

敦賀市の野坂神社。御祭神は大山祇命、天津彦火瓊瓊杵尊、木花開耶姫命。

延喜式内社の野坂神社の比定社であるが、織田神社の論社のひとつにもなっている。織田神社については、合祀された織田神社が対象のもののようだ。

今日は例祭日だったようだが、そのような様子は感じられなかった。

社殿は東向き、夕方の参拝はやはりまぶしい。

鳥居と社殿の間に楼門がひとつ。ただ本殿が覆いに入れられているので、拝殿なのか。

太鼓が吊り下げられている。

本殿は戸を開けて参拝できた。

古い本殿のようだ。参拝して中を回る。

左側に水速女命(左)と皇大神宮。

左奥に金比羅大神。

右側に稲荷大神(右)と豊受大神。

右奥に天満宮。

本殿にはカラフルな狛犬が奉納されている。

境内には池に1社。おそらくは厳島神社か宗像神社か?

石垣のみの境内社跡。かつて神明神社があったようなのでこれか?

境内の隣に公民館があり、背後の南方に野坂岳が見える。野坂神社はかつて野坂岳に対する山岳信仰の社だったようだ。

野坂神社

福井県敦賀市野坂30-7

敦賀市の高岡神社。主祭神は菅原道真公。敦賀郡の延喜式内社の論社のひとつ。

周辺は住宅地のほかは田んぼが広がる。

社殿は東向きで、夕方の参拝にはまぶしかった。

昨日例祭日だったようで、ちょうど旗が立てられていた。

鳥居をくぐり参道を進む。

社殿に入ると本殿があった。建物は本殿の覆いのようだ。

本殿にかかる扁額は「天満宮」

境内の鳥居横には「申タ彦(猿田彦)」や「庚申」の塔が並んでいる。

高岡神社

福井県敦賀市砂流26-9

敦賀市の久豆彌神社と信露貴彦神社の例大祭を見てきました。ともに沓見に鎮座する久豆彌神社を女宮、信露貴彦神社を男宮とみなし豊作を祈願して、王の舞などが奉納される。若狭地方には現在でも王の舞が数多く残り、その起源は京都にあるというが、各神社ごとに特徴があるという。ただ、実際の舞は見たことがなく初めて見た。

駐車場は沓見小学校のグラウンドが準備されており見学も容易だが、GW中の晴天の日だったのに見物人は少なかった。その分地元の祭りの雰囲気を十二分に味わえる。

出発には少し間に合わなかった。ちょうど女宮の行列が久豆彌神社に到着するところだった。

行列はまず本殿に参拝する。

そこからしばらく空き時間があり、男宮の行列が久豆彌神社に到着する。

男宮の行列が本殿に参拝後に、下の拝殿で芸能奉納となる。

最初は男宮の王の舞。王の舞は1人で行う舞であるが、もっと勇ましいものを想像していたが、動作はゆっくりとしたもので、猿田彦が神と語り合うような部分も見られた。

続けて女宮の王の舞。帽子が女性らしい。

沓見では王の舞は子供が舞うことになっているようだ。

男宮の獅子舞。

女宮の獅子舞。

獅子は邪気を喰うように拝殿を動き回り、最後に大人しくなる(力尽きている?)。

両宮で田植え歌を唄う。

男宮、女宮の順にエブリ差し。田を耕す様子を奉納。

男宮、女宮の順に苗うち。杉の枝を稲藁に見立てて田植えの様子を奉納。

神饌のお下がりで直会。

久豆彌神社を出発し、地区をまわって信露貴彦神社に向かう。

出発する行列を宮司が見送る。

行列は「来年もトーヤ、再来年もトーヤ」と豊作を祈願しながら進む。

信露貴彦神社の少し手前で宮司が行列を迎え、

行列に入って神社に入る。

女宮の行列が本殿に参拝する。

この後、女宮のみ王の舞などを奉納するが、私はここで帰った。

久豆彌神社・信露貴彦神社 例大祭・王の舞

5月5日日程

12:00 男宮の行列が当屋(御旅所である沓見公民館)を出発し、男宮の拝殿で芸能奉納

12:30 女宮の行列が当屋を出発し、女宮に向かう

14:00 男宮の行列が女宮に到着し、両宮の芸能奉納

15:30 両宮の行列が女宮を出発し、男宮に向かう

16:00 男宮で女宮の芸能奉納

17:00 両宮の行列が男宮を出発し、馬場で御幣を合わせ祭りを終える。このとき、村人は御幣紙を奪い取り、家に持ち帰る

敦賀市の信露貴彦神社。敦賀郡延喜式内社の比定社。御祭神は迩迩藝命、日本武尊。

祭り当日ということもあり、御朱印については確認していない。

本日5月5日に久豆彌神社とともに例大祭が行われるため、旗が立っている。

旗の下に重しのさるぼぼがついているが、よく見ると珍しく顔が描いてある。

鳥居をくぐって進む。

下に例大祭で本日、王の舞などが奉納される拝殿。階段を上って本殿がある。

本殿は覆いがかけられ、

今日は神饌が供えられ、扉が開いている。

本殿のまわりに境内社が複数あり、こちらは山神社。

その横に金刀比良神社。

反対側に神明社。

御神木の下に猿田彦神社の石祠。

神仏習合の名残でろうそくを立てる燈明舎がある。

信露貴彦神社

福井県敦賀市沓見12-12

敦賀市の久豆彌神社(くつみじんじゃ)。地名の沓見と同じ「くつみ」と読みます。

御祭神は木花咲耶姫命、瓊瓊杵命、大山祇命。敦賀郡の延喜式内社の比定社。

例大祭当日のため御朱印については未調査。

社号標から鳥居まで距離があるが、ここが神域と村の境で、祭りでもこの場所が重要な意味を持つようであった。

例大祭当日ということで旗が立てられていた。

鳥居の両脇に天然記念物の大杉が立っている。

鳥居をくぐると例大祭で王の舞などが奉納される拝殿。階段を上ると本殿となる。

本殿は覆いがかかっている。

今日は例大祭のため扉が開かれている。

本殿の周りに境内社、右側に神明社と十禅寺社。

反対側に常宮神社。

後方に猿田彦神社の石祠。

信露貴彦神社と同じ燈明舎のように見えたが、これが宝殿神社か。

下の拝殿と同じ境内に松岡社がある。

久豆彌神社

福井県敦賀市沓見75-8

福井県と京都府の県境にある頭巾山、その頂上に権現神社が鎮座している。延喜式内社の遠敷郡許波伎神社の論社のひとつ。

御祭神や由緒は不明。現在の住所は京都府となっている。

今回は上りやすい福井県側から登る。名田庄の集落を次々と過ぎて奥に進むと途中に野鹿の滝がある。このあたりまで来ると川も急流になってくる。

頭巾山の登山口まで来る。

家族向けと聞いていたが、意外なほど急登が続く。

1時間ほどでようやく山頂に到着する。

山頂は広くない。南向きに社殿と前に手水石がある。付近に倒壊した灯籠や小屋も見えるが、社殿前に石が積んである。ちょうど登山口あたりに広く分布していた石のようだが、登拝するために持ってきたものだろうか。

GW前に登山道の清掃をしながら登山が行われるので、ちょうどこの時期が登りやすい。

社殿裏に頭巾山の三角点がある。頭巾山870mの山頂のしるし。

山頂からは山々の向こうに日本海も見渡せる。

実は頭巾山は自生のシャクナゲの群生地でもある。ことしはGW前に強風が吹いたり、雪が少なく花の時期が早かったためか、登山道沿いのシャクナゲは終わっていた。帰り道、日当たりの悪い北側斜面にようやく見つけた。

権現神社

京都府北桑田郡美山町山森

福井市の登知為神社です。足羽郡の延喜式内社比定社です。

御祭神は瓊々杵尊、菅原道真公、高木神、伊弉冉尊の四柱。

神社は浄土真宗本願寺派の朝倉山本蓮寺に隣接して、参道が続いています。

山里には珍しい珍客も。社頭のご自宅の庭に雉子三羽を発見。近づくと逃げられました。

長い参道の先に長い階段。

上ると社殿が建っています。

社殿前からは集落が見渡せますが、木々が大きくて展望があまりよくなかった。

なにか出てきそうなので、早々に戻らないと。

登知為神社

福井県福井市栃泉町96-12

福井市東大味町の明智神社に詣った後で、集落の神社に詣りました。

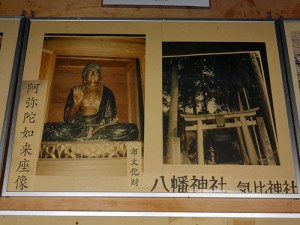

集落の八幡神社と氣比神社を合祀し、八幡神社として鎮座しています。御祭神は応神天皇、足仲彦尊(仲哀天皇)。

杉に囲まれた境内。昔はもっと多くの杉木立に囲まれて薄暗かったようです。

階段の脇に大石が据えられています。

本殿の左に境内社が鎮座しています。

八幡神社にはもともと阿弥陀如来座像が祀られていたようです。神仏習合の八幡神の本地仏が阿弥陀如来です。

八幡神社

福井市東大味町

福井市東大味町の明智神社。「あけっつぁま」と呼ばれる小さな祠に御祭神明智光秀公が祀られています。

「細川ガラシャゆかりの地」という石碑が建つこの周辺は、朝倉義景の客将として越前に来ていた頃住まいをした場所と言われ、ここで後に細川忠興の室となった娘玉が生まれたと伝わります。

祠は農家三軒で守られてきたもので

境内には「東大味歴史文化資料館」が建てられ、明智光秀公に関する資料が展示されています。

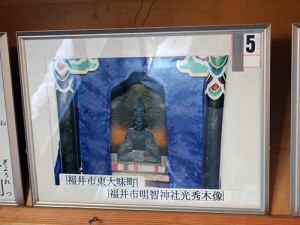

神社には明智光秀公の木像が安置されています。

しかし、看板が「御祭神」ではなくて「御本尊」となっているのはいただけないですね。

明智神社

福井市東大味町

鯖江市の刀那神社。延喜式内社の今立郡刀那神社の論社。

御祭神は建御雷男命、伊弉册尊。

集落の田の真ん中を一直線に延びる長い参道。

参道や境内はきれいに掃除されていて清々しい。

社殿は一段高くなっている。

注連縄はこのあたりは一直線のものが多いのだが、この社は垂れているよく見る形のもの。

本殿はさらに一段高くなっている。

本殿の左に境内社が二社建っている。左の一社には地蔵らしき仏像が納められている。

刀那神社

福井県鯖江市上戸口町

鯖江市の石部神社。御祭神は吉日古命、吉日賣命。延喜式内社の今立郡の石部神社の比定社。

集落の一番の奥に神社が鎮座しています。

参道の階段を上ると平坦地があり、さらに階段を上って社殿が鎮座しています。

社殿は拝殿と本殿が一体となっています。

社殿の前に境内社が二社建っています。

合祀した山王神社と八幡神社らしいですが、扁額や社標がなくどちらか分かりません。

境内からは集落とその向こうに長閑な景色が広がります。

石部神社

福井県鯖江市磯部町26

越前市の岡太神社。今立郡の延喜式内社 岡本神社の論社で、御祭神は建角身命、國狹槌尊、大己貴命、継体天皇。

麓に拝殿、奧の山上に本殿が鎮座しています。

雪囲いもありますし、旧県社で社務所もありますので御朱印はあるような気もしますが、今日は確認できませんでした。

というのも、2月11日は国選択無形民俗文化財でもある祭礼「蓬莱祀(おらいし)」の日でした。

この神事は継体天皇の即位を祝って始められたと伝えられ、五穀豊穣・天下泰平を願って町を練り歩きます。

最初に賑やかに子供たちの太鼓や笛が進みます。周りに父兄が一緒に歩くのはどこの祭りも同じです。

次に山車が大勢の人に曳かれながら進みます。

山車は舟形の修羅で、三人の音頭取りが乗って木遣り歌を歌います。

俵に松を飾り、上にまゆ玉や弊竹、鏡竹を飾ります。

後方の車でまゆ玉を頒布していました。一組分けていただきました。

神前に捧げるまゆ玉と紅白餅の一組です。

岡太神社

福井県越前市粟田部町19

鯖江市の加多志波神社。御祭神は多加意加美神で今立郡の延喜式内社の比定社です。

神社は集落でも山のほうにあり、神社へ行くには細い集落内の道を通らなければならず苦労しました。

神社は神仏習合の名残が残る山里の社でした。

杉の大木が林立する社叢は市の天然記念物です。

長い参道を通って拝殿に詣ります。

今日は集落の方が次々と詣りに来るので、建国祭かな?信心深い方が多いなと思っていました。

社殿のさらに上方に塔佛堂があります。大きな礎石に建つ塔佛堂ですが、ここは三重塔が建っていた場所です。

中には古い仏像が収蔵されています。

駐車場は観音堂の前にあります。飾り付けされています。

中が開いていたので少しお邪魔していると、集落の方が今日は午後から、年に一回の面の公開があるのだとか。

面は木造追儺面3面。鎌倉後期の作で国指定重要文化財となっている面で、父・母・子の3つで正月の寺(蓮花寺)の行事に使われ、江戸時代には雨乞いに使われました。

加多志波神社

福井県鯖江市川島町27-22

越前市の春日神社。旧郷社で延喜式内社の丹生郡大山御板神社、敦賀郡伊多伎夜神社の論社です。

祭神は武甕槌命、経津主命、天兒屋根命、比咩大神の四柱。いわゆる春日大神です。

境内の由緒には、大彦命がこの丘に武甕槌命、経津主命の二神を祀ったことに由来し、大山御板神社に比定されると説明されている。

鳥居をくぐると

目の前が開けて神社と鎮守の杜が見えました。

境内は公園となっており、階段を上って拝殿に行くようになっています。

境内には社務所もあり、ちょうど建国祭が終わったところのようでしたが、神職らしい方はおらず地域の方々で神事を行っているようでした。ということで御朱印は望めないでしょう。

拝殿には大きな額が掛けられていますが、薄くてよく読み取れません。

奉納物の目録か由緒書きのような感じです。

本殿は雪囲いされていて中が見えません。

国の重要文化財になっているという本殿を見たいと思いまして、隙間から覗いてみました。

朱色のきれいな立派な本殿ですね。春日さんの象徴的な色です。

春日神社

福井県鯖江市鳥井町12-31

越前市の飯部磐座神社は延喜式内社の敦賀郡伊部磐座神社の比定社です。

御祭神は天照大神、猿田彦命、八幡大神。古くは磐座として祭祀の場であったと考えられています。

御朱印はないと思います。

集落内の丘に鎮座する神社。

鳥居をくぐるまで予想もしていませんでした。

よく磐座は祀られていますが、神社の中の磐座って案外出ている部分は小さいですよね。

しかし、この神社の磐座は違った・・・

何!?この大きさ、それにこの数

磐座に圧倒されながらも拝殿に詣りました。

本殿の裏からは雪をかぶった白山などがきれいに見渡せます。

よく見ると境内にはそこかしこに磐座があります。表面を触ってみると案外もろい石かもしれません。

それにしても大きい。

飯部磐座神社

福井県越前市芝原5丁目16-1

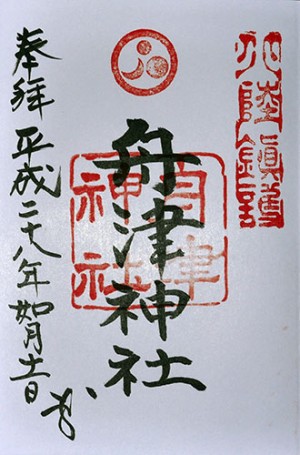

鯖江市の舟津神社。主祭神は大彦命、相殿に猿田彦命を祀る。

王山の山上には古墳群があり、往古ここに大山御板神社が鎮座、丹生郡の延喜式内社に比定されている。

麓は今立郡の延喜式内社舟津神社に比定されている。それぞれ上宮、下宮と称され、丹生郡と今立郡の郡境に比定される叔羅川(日野川)が王山の東に位置していたことによるとされている。

大彦命は四道将軍のひとりで、北陸道に下向されたとき、王山の峰に楯三枚で社形をなし猿田彦命を祀って国内の平定安寧を祈ったと言われ、古くから北陸鎮護の社として朝野の崇敬を受けました。

第一鳥居の扁額は東郷平八郎氏の揮毫です。

赤鳥居をくぐって拝殿に詣ります。

実に厳かな雰囲気に拝殿です。

社叢には巨木も多く、本殿境内の大白樫

八幡神社横の大杉。下には大杉大明神の石祠

第二鳥居から大鳥居の間にある大欅。鳥のさえずりも聞こえて心地よい場所です。

御朱印は境内の社務所でいただきました。由緒のパンフレットもいただけます。

舟津神社

福井県鯖江市舟津町1丁目2-32

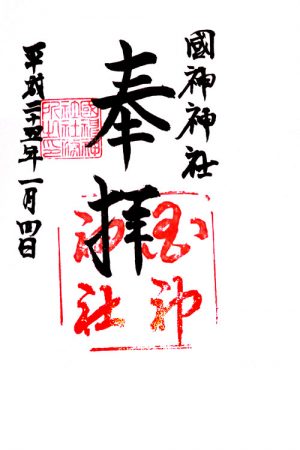

丸岡城のそばに鎮座する国神神社は、元丸岡城本丸にあったが築城に伴って現在地に移転したという。祭神は継体天皇の皇子、椀子皇子です。

御朱印は参道左の社務所でいただけます。

国神神社は越前国式内社のひとつです。

正月には鳥居に茅の輪が設置されています。

鳥居から拝殿までまっすぐに参道が続きます。

拝殿入り口に掲げられた扁額には「国神神社」

拝殿内には「椀子皇子」の扁額が掲げられています。

三が日で臨時授与所が開設されていたので覗いてみると、めずらしい破魔弓が置いてありました。破魔矢はよくありますけどね。

坂井市丸岡町石城戸1-2

TEL.0776-66-1277

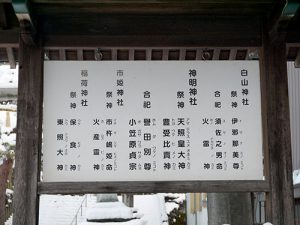

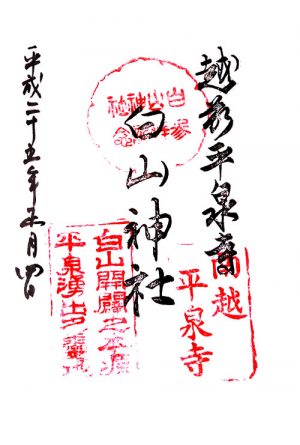

雪深き勝山の平泉寺白山神社に行ってきました。平泉寺は白山登拝道の越前口(越前馬場)に位置した神社です。神仏分離令で平泉寺は廃寺となり平泉寺白山神社となりました。

御朱印は一の鳥居をくぐった左側の社務所でいただけます。二年前は社名も印鑑でしたが現在は手書きになっています。

最近は雪が少ない年が続いていますが、今年は多かったですね。看板も埋まり、駐車場に入るのも一苦労でした。

まだ正月オープンしていないまほろば館は雪に埋まっていました。

参道は一本道。参拝者が踏み固めた道でしょうか?

一の鳥居をくぐって二の鳥居へ。鳥居にも新雪が積もって幻想的です。

拝殿への道のり。3日になると参拝者も少なく、しーんと静寂に包まれた空間が広がります。

拝殿裏の本殿に続く階段は普段でも急ですが、雪が積もると滑り台のようです。

本殿は冬の間は雪囲いされていますが、のぞきこむと立派な龍の彫刻を見ることができます。

賽銭のあと、雪だるまを奉納してきました。

平泉寺白山神社

福井県勝山市平泉寺町平泉寺

丸岡町に鎮座する久米田神社(久米多神社)は式内社で、御祭神は大伴金村大連(おおとものかなむらおおむらじ)です。大伴金村大連は、あとつぎのおられなかった第25代武烈天皇が崩御の後、高向の里(丸岡町)に住まわれていた男大迹王(おおどのおう)を擁立され、第26代継体天皇に即位させた豪族として知られています。

近くに宮司の家は見当たらなかったので、御朱印はないかもしれないです。

本堂は森の中のようです。参道左に立派な囲いの住宅があると思ったら寺でした。

車道沿いの鳥居をくぐって参道を進みます。

手水舎の向こうに鳥居が見えます。

鳥居手前に由緒書がありました。

石橋を渡って鳥居をくぐるようですが、イノシシ除けのネットが張られています。

ネットをくぐると神社標の後ろに岩が・・・

「弥六岩」というようですが、石橋の架かる新江用水に架けるために山奥から弥六という力自慢の村人が大岩をかついで来たそうです。これが今の石橋の前の石橋でしょうね。

では階段を上って拝殿に向かいます。階段の山側が一直線に荒らされています。やはりイノシシがいるのでしょうね。

階段を上ると拝殿がありました。

参拝を終え、横にまわるとさらに階段を上って本殿が建てられていました。今は冬支度で囲いがかかっていました。

拝殿前境内からは木の間越しに九頭竜川扇状地一帯を望むことができるということでしたが、木が茂って見晴らしが限られていたのが残念でした。

福井県坂井市丸岡町下久米田1-1

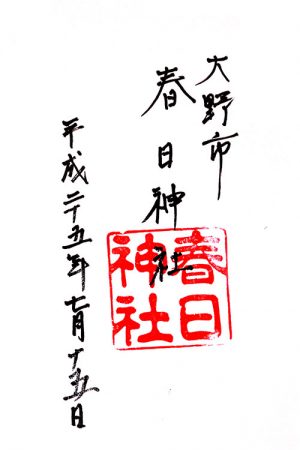

大野市に鎮座する春日神社。御祭神は天兒屋根尊。

社殿は西向き。春日通り商店街通りに面して一の鳥居。

境内入口に二の鳥居

拝殿に参る。

幣殿と本殿

拝殿の右前に良縁の樹が立つ。

杉と欅の根が何かの縁でつながっている御神木で、大野市の恋愛パワースポットで有名になった。

拝殿左に面谷神社

不明の境内社が一社。

拝殿右に春日不動

入口の宮司宅で御朱印をいただく。

春日神社

福井県大野市春日221-1

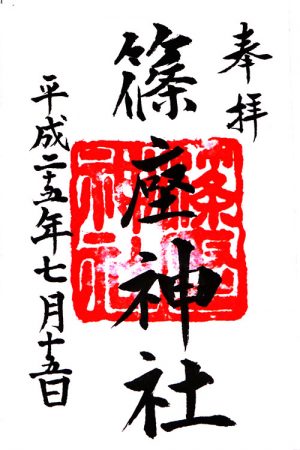

大野市に鎮座する篠座神社。御祭神は大己貴大神を主祭神とし、豊受姫神、少彦名命、木花開耶姫命を相殿に祀る。

延喜式大野郡の比定社で、かつて境内にあった大野郡糀神社の論社を合祀している。

篠座の「座」の「人人」の部分は「口ヌ」となっていて、旧字体でもないようだ。境内社の磐坐の「坐」も同じ。

社殿・境内は東向き。

一の鳥居から二の鳥居まで参道がまっすぐに延びる。

二の鳥居の背後には福井市では最高峰の飯降山が秀麗な姿を見せる。神奈備でもあるのだろう。

参道右に神馬堂と御神木堂。

神馬堂には黒い木馬と絵馬がたくさん掛けられている。

参道左に授与所。後ろに社務所兼自宅があり、帰りに御朱印をいただいた。

拝殿に参る。

拝殿には「篠座宮」の扁額が掛かる。

拝殿右の赤い鳥居をくぐると磐坐神社、御祭神は市杵島比売命。延喜式大野郡の論社のひとつ。

磐坐神社の鎮座する天女ヶ池には御霊水があり、眼病に霊験があるという。

本殿裏手を左にまわる。

若生子神社。真名川ダム建設のため移住した上若生子白山神社と下若生子白山神社、下若生子八幡神社を合祀する。

最左に温見白山神社。岐阜県との県境手前の温見村の鎮守で、集中豪雨による全村移住で遷座。

温見白山神社の前には神池があり、木々に囲まれて鬱蒼としている。

本殿のすぐ左に秋生神社。笹生川ダム建設のため移住した上秋生白山神社と下秋生八幡神社を合祀している。

最右に官祭大野招魂社、戊辰の役のご英霊の大野藩士十一柱を祀る。

篠座神社

福井県大野市篠座42−5

勝山市に鎮座する神明神社。御祭神は天照皇大神、豊受比売神を主祭神とし、誉田別尊、小笠原貞宗公を合祀する。奇祭勝山左義長には当神社が深く関わっている。

商店街の並ぶ雲平通りに面して南向きに表参道の鳥居が立つ。

参道は右に折れて階段を上る。

さらに180度回転して社殿は東向きに鎮座する。

拝殿に参る。

拝殿右に境内社が1社。

拝殿左に境内社が2社。

扁額がなくて境内社が分からないかと思ったが、一番左は朱色の社殿で稲荷神社だとわかるので、入口にある案内板の並び順どおりだと分かった。つまり、右が白山神社、左が市姫神社ということになる。

境内には幕末の勝山藩の藩校成器堂の講堂が移築されている。

旧成器堂講堂横に社務所兼自宅があったので御朱印について尋ねたが授与していないという。

ツッパリのような雪帽子を被る狛犬を見て黄昏れる。

神明神社

福井県勝山市元町1丁目19

勝山市に鎮座する平泉寺白山神社。

社殿は南向き。今年はこれでも雪が少ないらしいが、一面の深い雪に覆われている。

踏み固められた一本道を通り。一の鳥居へ

鳥居をくぐって左に社務所が建っている。旧玄成院で帰りにここで御朱印をいただいた。

一面の雪の中を二の鳥居へ

二の鳥居は中央に屋根のつく神仏習合の名残を残すものであり、「白山三所大権現」の大額が掛かる。

拝殿には「中宮平泉寺」の扁額が掛かる。平泉寺は白山信仰越前馬場の中心地であった。

拝殿裏の本社への階段も雪に覆われている。急な階段なので滑りやすい。

本社には「白山妙理大権現」の扁額が掛かる。白山の御前峰の神。

左の大汝社には「越南知大権現」の扁額が掛かる。白山の大汝山の神。

右の別山社には「別山大権現」の扁額が掛かる。白山の別山の神。

別山社の右、さらに奥へ三宮への道が続く。こちらは踏み跡もない。

一番乗り気分で三宮へ。三宮の手前左に楠木正成供養塔がある。

三宮の御祭神は栲幡千々姫尊。後ろから越前禅定道の登山口となっている。

境内社

平泉寺の名称の由来となっている御手洗池、別名平泉。

駐車場からは経ヶ岳が真っ白になっているのが見えた。

平泉寺白山神社

福井県勝山市平泉寺町平泉寺

坂井市に鎮座する国神神社。御雄祭神は椀子皇子、振姫命と應神天皇を合祀する。椀子皇子は第26代継体天皇の第二皇子。延喜式坂井郡の比定社。

丸岡城の南麓に鎮座する。社殿は西向き。

社前に道路にはみ出して御神木のタブの木が大きく茂っている。タブは神社が当地に遷座する以前よりあったという。

年越の祓で設置されたであろう茅の輪をくぐって、拝殿に参る。境内は一面の雪に覆われ、今も降り続いている。

狛犬の白い雪帽子を被っている。

境内社は拝殿右に稲荷社。帰りに社務所で御朱印をいただく。

国神神社

福井県坂井市丸岡町石城戸町1丁目2

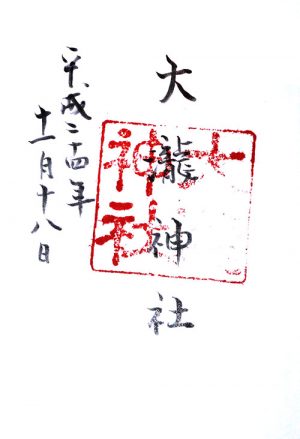

越前市に鎮座する大瀧神社。御祭神は國常立尊、伊弉諾尊。

町の入口に社名標と鳥居が立つ。

朱色の大きな四脚鳥居

奥へ進むと境内が見えてきた。イチョウの葉が一面に落ちて黄色の絨毯のように広がる。

境内右に社務所兼自宅がある。帰りに寄ると宮司は外出中だったが、御朱印はおばあさんが親切に対応してくれた。

大瀧神社の御朱印が欠けてしまったと別紙に押してくれた。

社殿は南向き。境内にはイチョウだけではなく杉も多い。

拝殿と本殿は雪囲いされているが彫刻が凄い。夏に一度見に来たいと思う。

拝殿に参る。扁額は大瀧神社とともに岡太神社が合祀されている。

岡太神社の御祭神は紙祖神川上御前。延喜式今立郡岡本神社の論社のひとつ。

拝殿の右に神輿殿

拝殿下の境内に観音堂、神仏分離前の大瀧寺だった時の十一面観音坐像が祀られている。

周辺は今でも紙の里として手漉き紙が作られているので川上御前は大切に祀られている。

境内の東から奥の院に行く参道が延びる。

大瀧神社

福井県越前市大滝町13-1

敦賀市に鎮座する愛宕神社。御祭神は火産靈大神。金崎宮の境内社であり、延喜式敦賀郡金前神社の論社。

金崎宮への階段の途中に鳥居が立つ。

急な階段

社に参る。

愛宕神社

福井県敦賀市金ケ崎町2-1

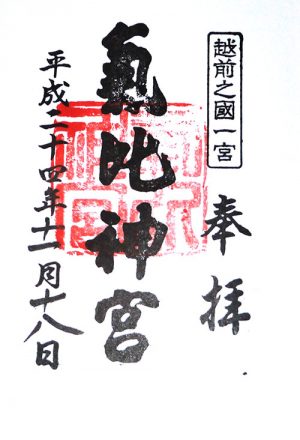

敦賀市に鎮座する氣比神宮。御祭神は伊奢沙別命(氣比大神)、仲哀天皇、神功皇后、応神天皇、日本武尊、玉姫命、武内宿禰命の七柱。延喜式敦賀郡氣比神社の比定社で明神大社、越前国の一宮。

表参道の大鳥居は旧国宝。表参道は東へと延びる。

参道左に末社猿田彦神社、御祭神は猿田彦大神

社務所前を通り、旗揚松で左に折れる。宮司家が南朝方で挙兵するにあたり、氣比神の神旗を揚げたという。

鳥居と廻廊の先に拝殿が見える。社殿は南向き

外拝殿に参る。

拝殿の左に九社の宮が並ぶ。入口から摂社伊佐々別神社(御祭神は御食津大神荒魂)、末社擬領神社(御祭神は建功狭日命)、摂社天伊弉奈彦神社(御祭神は天伊弉奈彦大神、延喜式敦賀郡伊佐奈彦神社の論社)、摂社天伊弉奈姫神社(御祭神は天比女若御子大神、延喜式敦賀郡天比女若御子神社の論社)、摂社天利劔神社(御祭神は天利劔大神、延喜式敦賀郡天利剣神社の論社)、末社鏡神社(御祭神は神功皇后奉献の宝鏡の神霊)、末社林神社(御祭神は林山姫神)、末社金神社(御祭神は素盞嗚尊)、末社劔神社(御祭神は姫大神尊)

本殿の左に末社神明両宮、天照大御神と豊受大神を一社ずつ祀る。

本殿の左右に二社ずつ、四社の宮が囲む。東殿宮(東)、総社宮(東北)、平殿宮(西北)、西殿宮(西)の四社。

東駐車場の一画に土公拝所

フェンスの向こう敦賀北小学校校庭に土公と呼ばれる小丘がある。主祭神の氣比大神が降臨した地という。

末社大神下前神社、御祭神は大己貴命、稲荷神と金刀比羅神を合祀する。延喜式敦賀郡の論社のひとつ。

末社兒宮、御祭神は伊弉冉尊。

左の狛犬の「享保十一年 加賀屋正利造」の銘が見える。

摂社角鹿神社、御祭神は都怒我阿羅斯等命。「敦賀」の地名発祥と言われる。都怒我阿羅斯等命は大加羅国の王子で延喜式敦賀郡の比定社。

絵馬堂

多くの絵馬が架かる。

荒れている絵も多いが、主題はいろいろある。

境内整備の一環として芭蕉像が立っている。

氣比神宮

福井県敦賀市曙町11−68