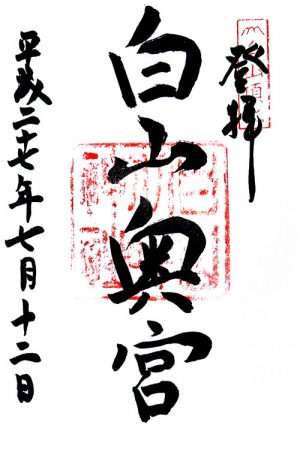

霊峰白山の山頂に鎮座する白山比咩神社の奥宮。今日は初めてそこを目指す。

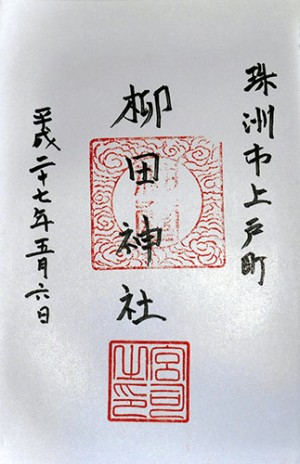

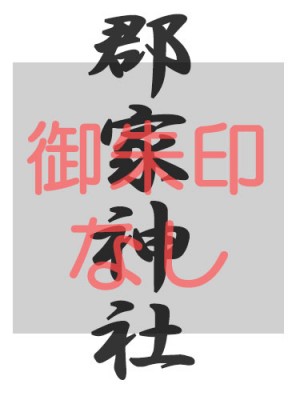

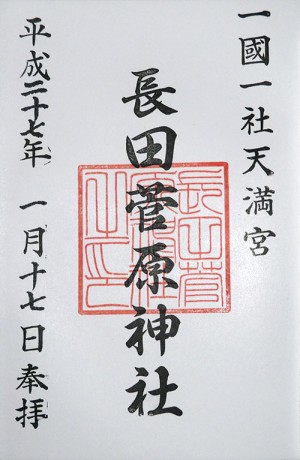

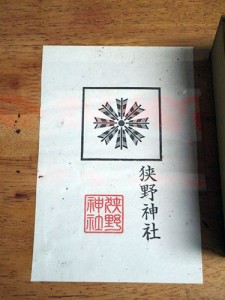

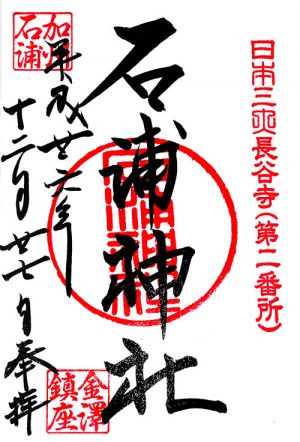

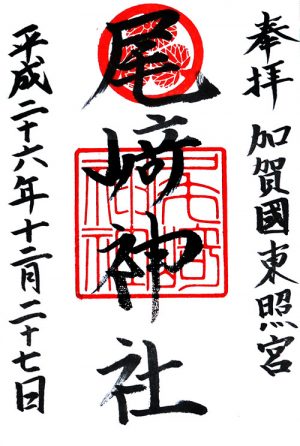

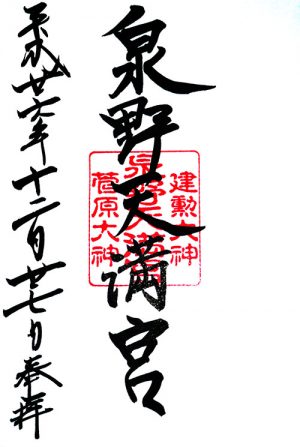

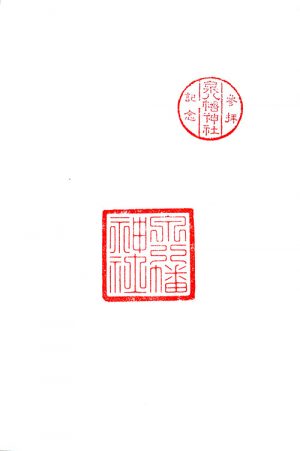

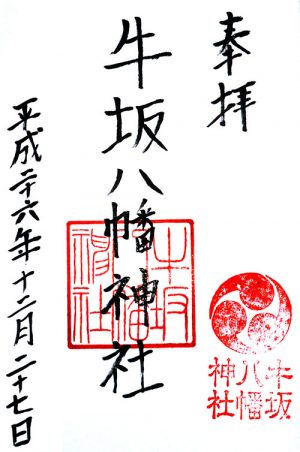

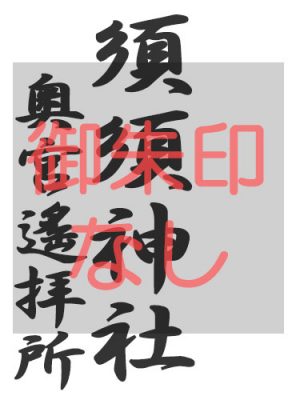

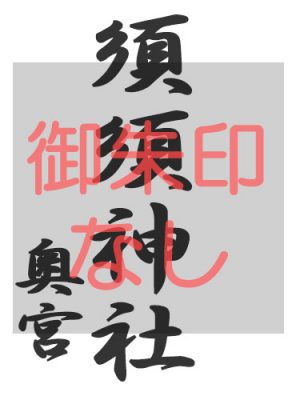

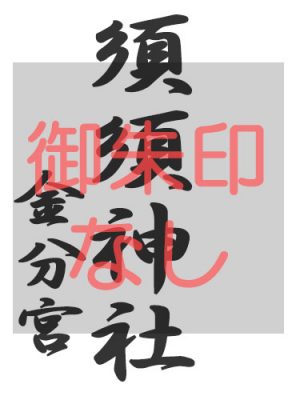

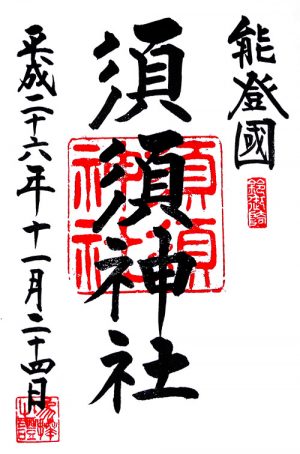

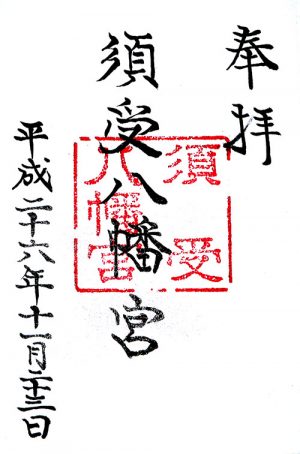

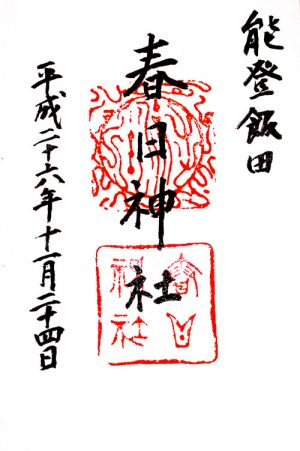

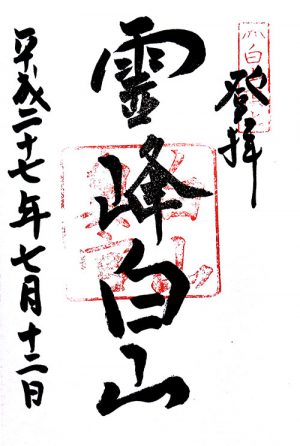

奥宮の御朱印は室堂の祈願殿でいただける。四種類の印から選択して一冊に一つのみ授与される。墨書きは何も言わなければ「霊峰白山」になる。「白山奥宮」をお願いした場合の印は自動的に「白山比咩神社」となる。

登山シーズンに入ると、車は市ノ瀬に停めてバスで登山口の別当出合まで行く。一番バスに乗るために暗い内に到着する。月が明るく照らしている。

バス停へ行くと、すでに行列ができていた。

バスで20分ほど揺られてようやく登山口へ。まだ薄暗いが5時過ぎにスタート

砂防新道の登山道では多くの高山植物が迎えてくれた。

タカネナデシコ

ウズラバハクサンチドリ

オオバミゾホオズキ

キヌガサソウ

南竜ヶ馬場との分岐をエコーラインへ。今年はまだ登山道に残雪が残っている。

テガタチドリ

コイワカガミ

シナノキンバイ

谷間に残る残雪。ここが最後の難関のようだ。

ミヤマダイモンジソウ

カラマツソウ

延命水

黒ボコ岩までやってきた。

頂上が近づいてきた。笹の中を木道を進む。

10時過ぎ室堂に到着。5時間以上かかった。やはり体力不足のようだ。

祈祷殿は再来年2017年の白山開山1300年に向けて建て替え中。仮殿で御朱印をいただく。

祈祷殿の裏手にクロユリが咲いていた。白山を象徴する花、初めて本物を見た。

さらに奥宮に向かって登る。高度が上がっているので高山病の症状も出てきている。下山のバスの時間も気になるので、今日はここまで。高天ヶ原で引き返す。

帰りは黒ボコ岩から観光新道を下る。

ニッコウキスゲとハクサンフウロ

クルマユリ

ササユリ

別当出合には4時前に到着。市ノ瀬には4時30分前に着き、初めての白山登拝は終了した。