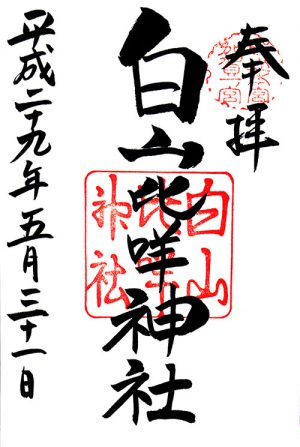

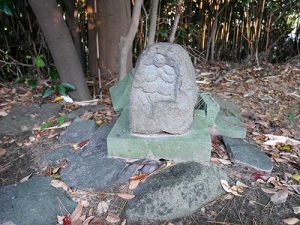

旧尾口村に鎮座する白山下山佛社。尾添白山社とも称しており、御祭神は菊理媛神か?というのも石川県神社庁に未所属の社で情報が少ない。

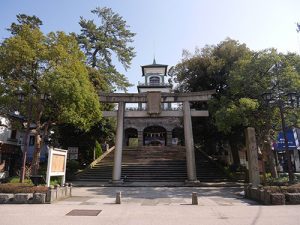

尾添川に沿って白山一里野温泉へ向かう道路の途中の尾添にあり、右の小道に入り、少し上って折り返す。

道は狭いので道路沿いに駐車し徒歩で上る。

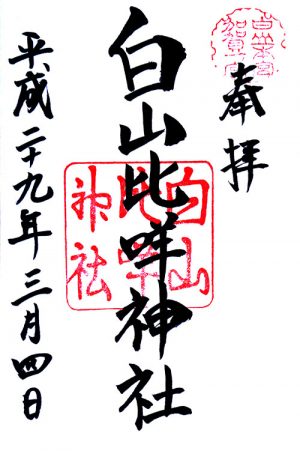

「白山下山佛社」という社号標が建ち、神仏習合時の白山山頂や登山道に祀られていた仏像を保管する2箇所のうちの1つ。

小さな社殿に詣る。右横から大林遊歩道に入るようだ。手前に「大乗寺御佛供水」の石碑。大乗寺御佛供水は加賀禅定道の檜新宮の近くにある湧き水で、石碑がここにある理由がわからない。大林遊歩道は一里野温泉付近で折り返すようで、かつてその先の岩間温泉から加賀禅定道に入る道があったのだろうか。

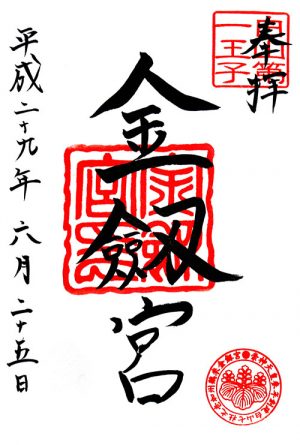

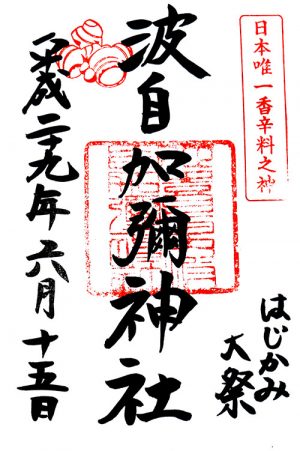

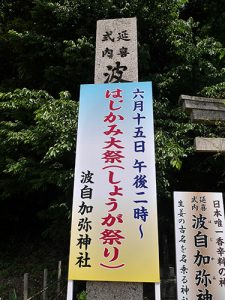

今日参拝に来たのは年数回の下山佛の公開日だったから。2日間ある白峰の白山まつりの後、1日のみ一里野の白山まつりが開催され、下山佛が公開される。下山佛社に保管されるのは檜新宮や護応石、天池金剣宮など加賀禅定道に奉安されていた仏像。越前禅定道から下ろされた下山佛は白峰の林西寺に保管される。

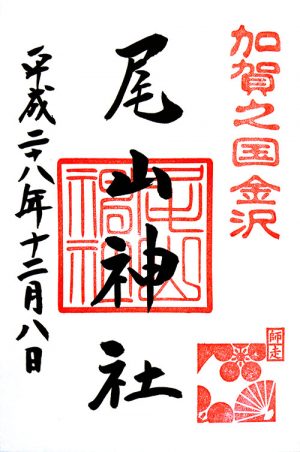

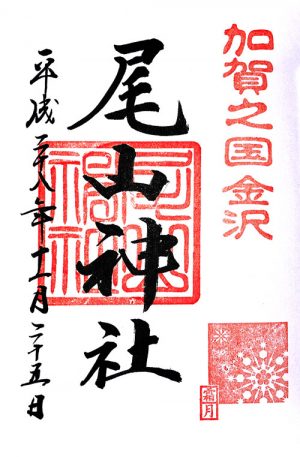

白山下山佛社(尾添白山社)

石川県白山市尾添