編集・発行:東京芸術大学大学院美術研究科文化財保存学専攻保存修復建造物研究室

発行日:2013年3月30日

ページ数:77ページ

福島県棚倉町に鎮座する陸奥一宮の馬場都々古別神社の調査報告書。社殿など建造物以外に、資料として棟札や境内図も掲載されている。

続きを読む 馬場都々古別神社 建造物調査報告書

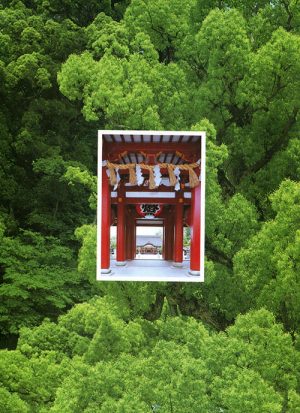

写真集「糺の森」の四季 光と游ぶ

写真:井上隆雄

発行所:賀茂御祖神社(下鴨神社)

発行日:2015年4月27日

式年遷宮に合わせて社叢糺の森の四季を様々な角度から撮影した写真集。森の生命力を感じる写真の数々を収録する。式年遷宮の記念として発行されたことはわかるのだが、頒布方法は有償頒布があったのか、奉賛記念品として配布されたものかはわからない。

本住吉神社資料集

編者:宮司 横田正紀

発行日:1980年3月1日 非売品

ページ数:422ページ

先に発行された「本住吉神社誌」を補完する資料として社家に残る古文書などを翻刻した資料集。

古書として購入したときに本住吉神社略記が一緒に付いてきた。

発行:本住吉神社社務所

ページ数:14ページ

濃州更木郷日向 手力雄神社古事記録集

編集:坂井義平

発行日:1977年春

岐阜県各務原市に鎮座する手力雄神社に関する古記録や古文書をまとめたもの。氏子の一人が編纂したものと思われ、正確な発行日や頒布方法はわからない。

飛騨国中神社編年史

著者:熊崎善親

発行所:飛騨郷土学会

発行日:1958年4月1日 非売品

ページ数:156ページ

飛騨国内の神社に関する記録を第一代神武天皇から編年で収録している。

続きを読む 飛騨国中神社編年史

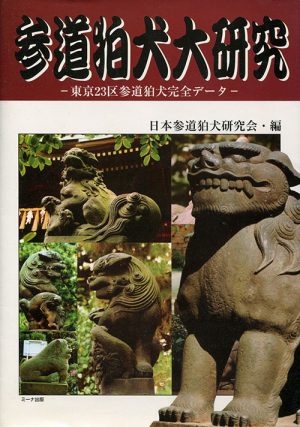

参道狛犬大研究 東京23区参道狛犬完全データ

著者:日本参道狛犬研究会

発行所:ミーナ出版

発行日:2000年4月16日

ページ数:111ページ

定価:2,000円+税

狛犬を体系化し、狛犬カタログを作ろうと試みる日本参道狛犬研究会の処女作。一覧に狛犬写真が付いているともっと良かったのだけど。

続きを読む 参道狛犬大研究 東京23区参道狛犬完全データ

太宰府天満宮御神忌千百年大祭 さいふまつり記念写真集

発行者:太宰府天満宮宮司 西高辻信良

発行日:2002年1月1日

ページ数:143ページ

「さいふまつり」とは太宰府天満宮に参詣し、太宰府周辺の名所旧跡をめぐることをいうそうです。伊勢神宮の「お伊勢詣り」や金刀比羅宮の「こんぴら詣り」と同様に江戸時代に流行したものらしく、本書には太宰府天満宮の年中行事の写真(第1章)と、周辺の名所旧跡(第2章)が収録されている。御神忌千百年大祭に合わせて編纂されたものだが、一般に頒布されたものかどうか分からない。

続きを読む 太宰府天満宮御神忌千百年大祭 さいふまつり記念写真集

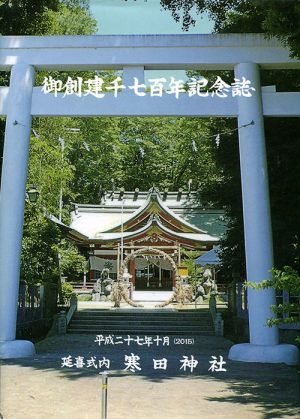

御創建千七百年記念誌 延喜式内寒田神社

発行所:寒田神社御創建千七百年記念誌編集委員会

発行日:2015年10月3日 非売品

ページ数:124ページ

神奈川県松田町に鎮座する寒田神社の創建1700年の記念事業として編纂された記念誌。寒田神社が辿ってきた1700年の歴史が中心であり、一般的神社誌に見られる祭神や由緒といったものは載っていない。本誌は記念事業の奉賛記念として氏子崇敬者に配布されたものと思われる。

続きを読む 御創建千七百年記念誌 延喜式内寒田神社

越中朝日 脇子八幡宮奥宮

朝日町に鎮座する脇子八幡宮。御祭神は誉田別尊、豊城入彦命、北陸宮、事代主神。

奥宮が宮崎城本丸の櫓台跡に建っている。

宮崎太郎長康により築城された宮崎城に匿われた北陸宮(後白河天皇第三王子以仁王の第一皇子)は、御神前で木曽義仲を烏帽子親に元服したという。つまり、脇子八幡宮創祀の地はここということらしい。

奥宮は石灯籠2基に、狛犬1対、社殿。

冬には風雪強い場所でもあるので石祠である。

脇子八幡宮奥宮

富山県下新川郡朝日町宮崎(宮崎城跡本丸)

昭和59年御本殿修造記念 伏見稲荷大社

発行:伏見稲荷大社社務所

発行日:1985年10月6日

ページ数:47ページ

昭和59年の本殿修造の過程を修理の様子や記念式典の様子を写真に収めている。この冊子は修造記念として寄進者に贈呈されたものだろうか。

日吉静観 日吉神社写真帖

編纂兼発行者:官幣大社日吉神社社務所

発行日:1931年3月31日 非売品

ページ数:31図

日吉大社の戦前の写真帖。当時の本社や摂末社、境内の様子を写真から知ることができる。

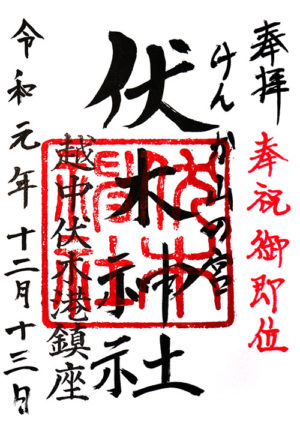

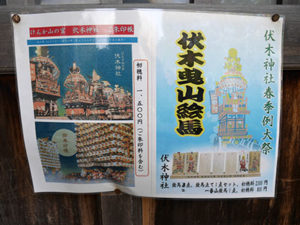

越中高岡 伏木神社②

高岡市に鎮座する伏木神社。御祭神は天照皇大御神、豊受大御神、応神天皇、神功皇后、菅原道真公、迦具土神。

階段を上って行く。

二の鳥居の先に拝殿。拝殿に参る。

授与所で御朱印をいただく。

伏木神社も日本遺産「北前船」の構成遺産になっている。

別にけんか山祭りと言われる春季例大祭が日本遺産「北前船」の構成遺産となっている。

帰りの参道。晴れた青空に雪に覆われた立山連峰が映える。

伏木神社

富山県高岡市伏木東一宮17−2

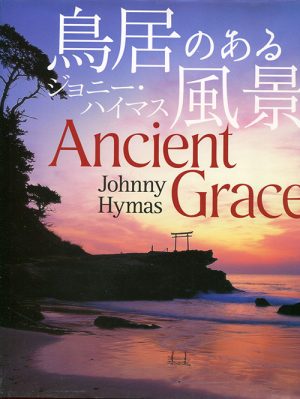

鳥居のある風景

著者:ジョニー・ハイマス

発行所:東方出版

発行日:2005年5月9日

ページ数:143ページ

定価:3,800円+税

神社の領域結界として存在する鳥居。その鳥居のみをクローズアップして春夏秋冬、全国各地の鳥居を撮影した写真集。眺めていると改めて鳥居が日本の風景に馴染んでいる、見慣れたものであるとともに、日本の風景を象徴するものなんだと思う。

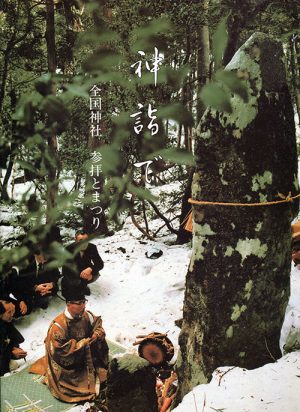

神詣で 全国神社参拝とまつり

編輯発行:神社新報社

発行日:1982年5月15日初版、1982年7月15日再版

ページ数:273ページ+附録 全国旧官国幣社・諸国一宮一覧

定価:10,000円 絶版

神社新報創刊35周年の記念事業に協賛した神社を中心を全国の神社約1300社を紹介する神社名鑑。ちなみに表紙は石川県能登町の石仏山祭となっている。

続きを読む 神詣で 全国神社参拝とまつり

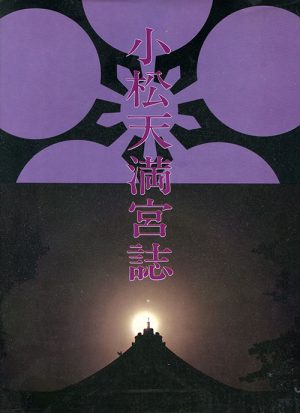

小松天満宮誌

発行所:小松天満宮

発行日:1982年12月25日

定価:2,500円 絶版

小松市に鎮座する小松天満宮の神社誌。

続きを読む 小松天満宮誌

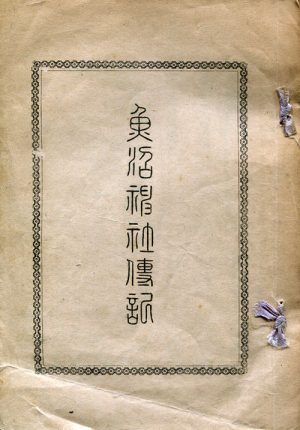

魚沼神社伝記

発行所:魚沼神社社務所

編集人:社司 五十嵐麗景

発行日:1890年2月初版、1932年重版 非売品

ページ数:13ページ

小千谷の魚沼神社が当社の由緒を列記し、延喜式の魚沼郡魚沼神社は当社であるとする戦前の由緒書き。戦前は式内社かどうかで社格も違ってきて幣帛にも影響があったので発行されたものかと思われる。当時を知る上でも貴重な資料だと思う。

いわきのお宮とお祭り

発行:「いわきのお宮とお祭り」刊行会

発行日:2009年3月3日

ページ数:386ページ

定価:5,000円

福島県神社庁いわき支部は第一方部会から第四方部会に組織されている。過去、第一方部会、第二方部会、第三方部会、それぞれに神社誌が編纂されてきたが、第四方部会を加え市内全域の神社誌として再編集されている。各社頭のカラー写真や論文を加え、充実した内容となっている。

続きを読む いわきのお宮とお祭り

阿波の古社めぐり 第二版

著者:大西雅子

発行:わいえむ企画

発行日:2006年4月10日第二版

ページ数:368ページ

定価:1,800円+税

阿波国の延喜式内社47坐をめぐる神社案内書。ワープロ打ちそのままの体裁であり、後に「阿波の古社めぐり 徳島県の延喜式内社を訪ねる」(文芸社、2014刊)として書籍化されたものと内容はほぼ同じ。それぞれの神社を訪ねる際の手引きとなるが、由緒など各神社の内容は少し薄い感じがする。

桐生城守護 日枝神社史

著者:平塚貞作

発行所:奈良書店

発行日:1990年12月19日

ページ数:253ページ

桐生市に鎮座する日枝神社の歴史について、桐生市文化財調査委員の平塚氏が氏子の視点から熱く語りかける労作。

続きを読む 桐生城守護 日枝神社史

北多摩神社誌

発行者:北多摩神道青年会 むらさき会

発行日:1976年8月27日 非売品

ページ数:295ページ

東京都神社庁北多摩支部管内の神社名鑑。鎮座地、御祭神、由緒、例祭日、宝物類などの項目で各神社を紹介している。

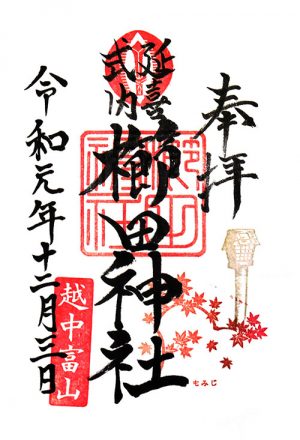

越中射水 櫛田神社②

射水市に鎮座する櫛田神社。御祭神は櫛稲田姫命、武素盞嗚尊。

6年ぶりの参拝になります。

参道を進んでいくと、階段の先に鉄骨が見えた。

鳥居の再建工事で、鳥居がなくなっていたが、明日から新しい鳥居が持ち込まれ、今月中旬には工事が終る予定になっている。

拝殿に参る。

御朱印を待つ間、拝殿を横から見ると足場が組まれていました。雪囲いでもするのかと思い見ていましたが、それにしては高さが足りないなーと思って質問したところ、屋根の銅板を吹き替える準備をしているのだそうです。

今日は当社で月替わりの御朱印をしているという情報を得て参拝しました。

12月は紅葉でした。来月以降また参拝したいと思います。

櫛田神社

富山県射水市串田字大沢6838

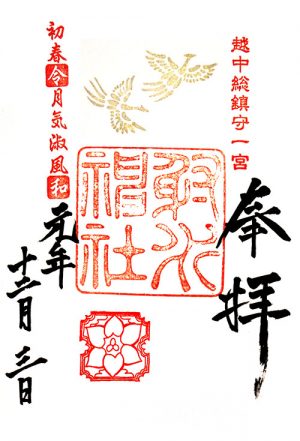

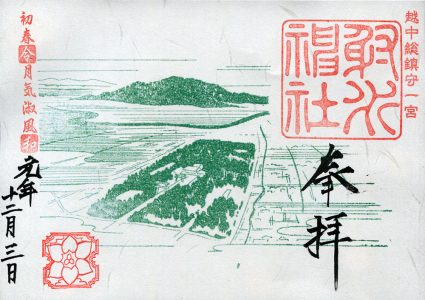

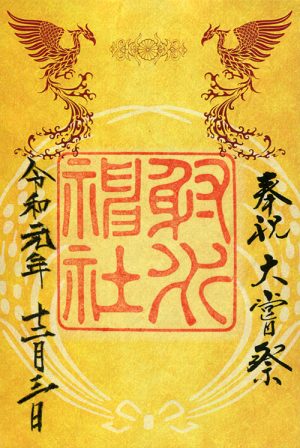

越中一の宮 射水神社⑦

高岡市に鎮座する射水神社。御祭神は二上神とも称される瓊瓊杵尊。

高岡城の本丸に鎮座し、高岡城と二上山をデザインした御朱印が増えた。

昨日ホームページで大嘗祭の特別御朱印があることがわかり、まだ残っているか心配でしたが無事入手できました。

晩秋の雨上がりの高岡城址公園。散った紅葉の絨毯がとてもきれいでした。

平日の雨模様の昼ともあり、参拝者はまばらです。

拝殿に参る。

御朱印は改元後、元号の部分を令和由来のハンコとして、通常版に鳳凰と高岡城をデザインした見開きの2種類になったようです。大嘗祭の特別御朱印は案内はありませんでしたが、まだ残っているとのことでした。

ちょうど祈祷の方がいらしたので、巫女さんも舞があったりして10分ほど待っていました。他に待っている人もいなかったので、巫女さんの舞や境内の紅葉を見ていました。

帰りにはすっかり青空が広がってきていました。目的も達成できてすがすがしい気分です。

射水神社

富山県高岡市古城1−1

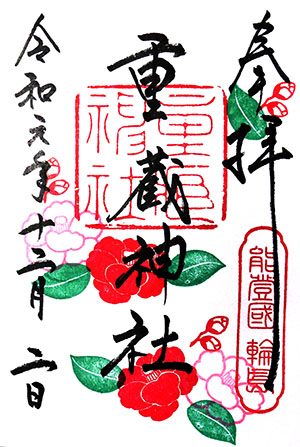

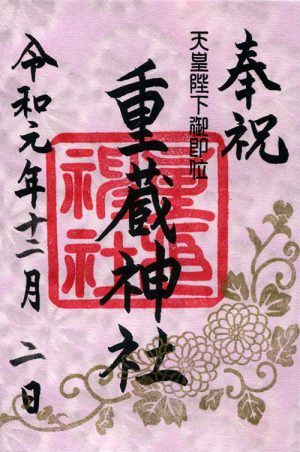

能登輪島 重蔵神社㉒

今月の季節の花は椿です。他に2種。

即位奉祝記念の桃色バージョンがありました。色はこれが最後ということです。

表参道に入ると灯篭が外されていました。あとで伺ったところ、鳥居を建てるために重機を入れるので外したということでしたが、鳥居に合わせて別の場所に移設されるそうです。

雨の中、鳥居の基礎になる鉄筋の作業をされていました。

拝殿に参る。

境内の椿もきれいに咲いていました。

先月、即位奉祝記念の朱色をいただき、見開きがあるのか聞くのを忘れていました。先の色が完売してから今月末頃に朱色の見開きサイズが出るようです。桃色はこのサイズのみです。

来月は令和2年に入ります。即位奉祝記念は残りのみとなり、龍眼と令和の新バージョンが出る予定ということで楽しみです。

今日は御朱印の先客がお一人いました。見開き用の御朱印帳をわざわざ準備されていたので、神職の女性と3人、しばし北陸の限定御朱印について話をしてきました。その話をもとに明日は富山へ出かけることにしました。

重蔵神社

石川県輪島市河井町4-68

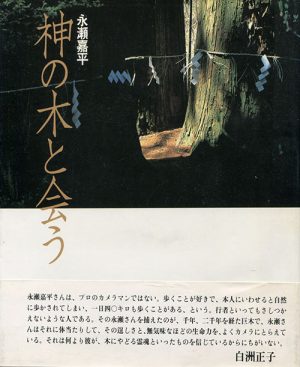

神の木と会う

著者:永瀬嘉平

発行所:神無書房

発行日:1992年5月1日

ページ数:107ページ

定価:3,800円(税込)

全国各地の巨木の写真が載っている。神社境内の御神木も多く、巨木はその存在だけで神秘的に感じる。

闘鶏神社学術調査報告書

編集・発行:闘鶏神社学術調査委員会

発行日:2012年3月 非売品

ページ数:126ページ

田辺市に鎮座する闘鶏神社の学術調査報告書。

続きを読む 闘鶏神社学術調査報告書

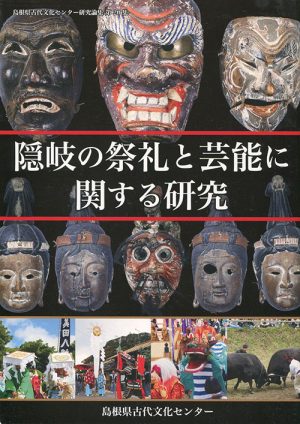

隠岐の祭礼と芸能に関する研究 島根県古代文化センター研究論集第20集

編集・発行者:島根県古代文化センター

発行日:2018年8月31日

ページ数:167ページ

2015年から2017年の同センターのテーマ研究の成果をまとめたもの。

続きを読む 隠岐の祭礼と芸能に関する研究 島根県古代文化センター研究論集第20集

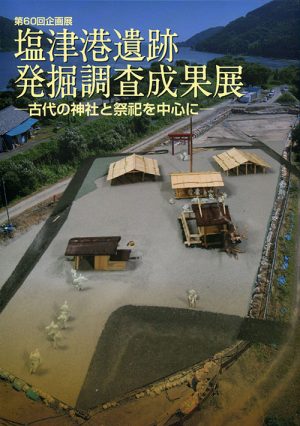

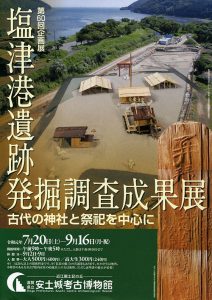

塩津港遺跡発掘調査成果展 古代の神社と祭祀を中心に

編集・発行:滋賀県立安土城考古博物館

発行日:2019年7月20日

ページ数:64ページ

定価:900円

安土城考古博物館で2019年7月20日から9月16日まで開催された第60回企画展の図録。塩津港遺跡からは古代から中世にかけての祭祀遺構が見つかっており、展示では明言していないが延喜式淺井郡の鹽津神社との関係が注目されている。

企画展ちらし

表

裏

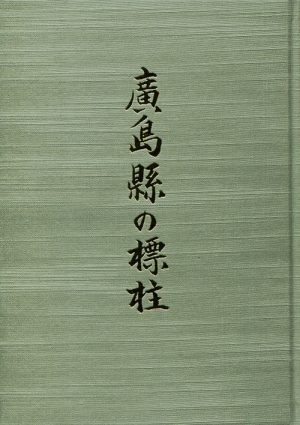

廣島縣の標柱

編集:広島県神社標柱調査委員会

発行:広島県神社庁

発行日:2004年3月31日 非売品

ページ数:514ページ+40ページ

標柱(しめばしら)は神社境内の入口に鳥居とは別に注連縄を張るために建てる一対の石柱のことで、瀬戸内海沿岸の広島県、山口県、岡山県、愛媛県などに見られる。本書は広島県内の神社の標柱の宣文、建立日時、目的、寄進者をまとめたもの。

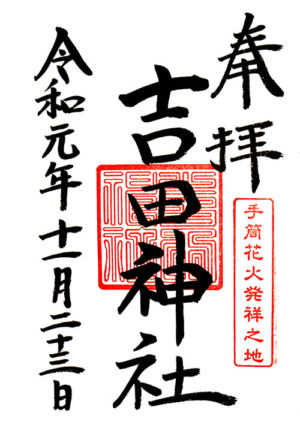

三河豊橋 吉田神社

豊橋市に鎮座する吉田神社。御祭神は素盞嗚尊。

境内は南向き。手筒花火発祥の地として知られる。

参道の途中には地中から見つかったという影降石。

拝殿前の灯籠は倒壊の危険のあるためか囲いがされている。

拝殿に参る。

拝殿中央には幕末に藩士から奉納された「素戔嗚尊」の扁額。

右には吉田藩主松平信祝寄進の「神馬の図」。左には戦前奉納の御祭神を描いた「八岐大蛇退治図」

社務所の左、社殿側に授与所があり、時間ギリギリのところ快く御朱印に応じて頂きました。

社殿入口には手筒花火の筒が置かれていました。

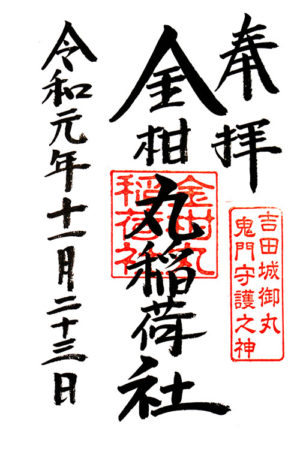

拝殿の左には朱色の金柑丸稲荷社。御祭神は宇迦之魂命。

吉田城内鬼門守護の鎮守として本丸東の金柑丸といわれる曲輪にあった。

左には末社伊雑社。御祭神は伊佐波止美命、玉柱屋比女命、宇迦之玉命。

金柑丸稲荷社の御朱印もいただける。

天王社と呼ばれた吉田神社は吉田城外堀の東側、惣構堀の内側に社地が、金柑丸稲荷社は本丸内堀の東に位置した金柑丸に、ともに城守護として城主から崇敬された。

豊橋市役所には手筒花火体験パークがある。休日でも入ることができる。

手筒を持って実際の重さを感じることもできる。

吉田神社

愛知県豊橋市関屋町二

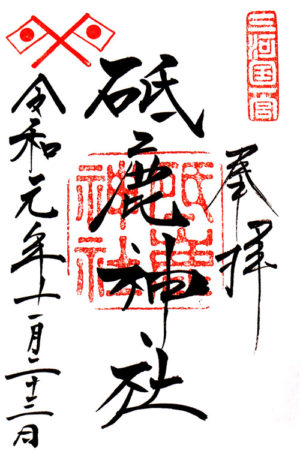

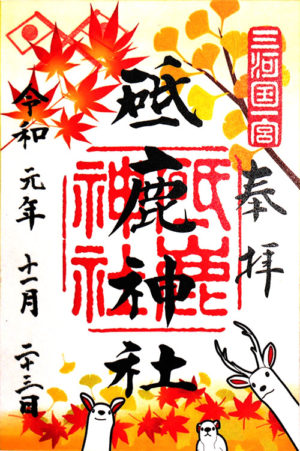

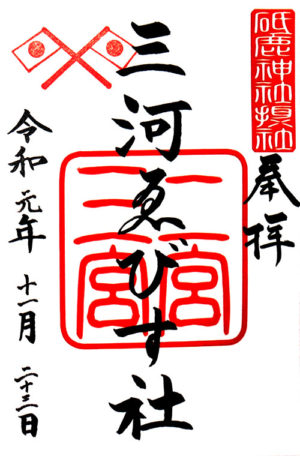

三河一の宮 砥鹿神社(里宮)

豊川市に鎮座する砥鹿神社。御祭神は大己貴命。

延喜式宝飯郡の比定社で、三河国一宮。

11月限定御朱印の紅葉バージョン

西参道駐車場に停めたが、表参道より入るため一度道路に出て末社を参拝しながら進む。

右に荒羽々気神社。御祭神は本社御祭神大己貴命の荒魂。

左に秋葉神社の分社が建つ。

さらに進むと八束穂神社。御祭神は天穂日命。

参集殿の前を通り

表参道駐車場に建つ鳥居に到着する。

表神門を入ると

右手に太鼓楼

左手に社務所と授与所が見える。

社務所の前の松が生える石は神亀石という。

参道を進み本社拝殿に参る。

正面からは全く見えない本殿は弊殿でつながっている。

本社の玉垣左に、これも玉垣に囲まれて末社八幡宮。御祭神は誉田別命と天児屋根命。

本社の左には摂社三河えびす社が建つ。

三河えびす社は御朱印がある。

拝殿はひとつだが、後ろの本殿は2つ。大己貴命の子である事代主命と建御名方神を祀り、二宮社、三宮社と呼ばれる。

その左に神鹿絵馬殿

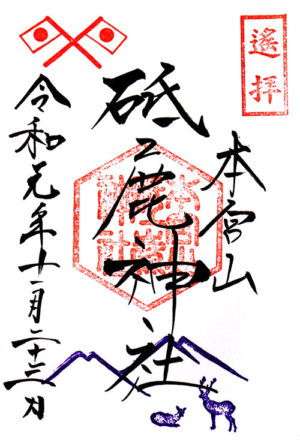

末社守見殿神社と本宮山遙拝所がある。

守見殿神社の御祭神は大己貴命の和魂、迦久神、倉稲魂神。

本宮山奥宮遙拝所の御朱印もある。

これは遙拝所の御朱印なので奥宮には別の御朱印がある。

帰りは西参道を行く。西神門を通り、

西参道鳥居の前には「三河國一之宮砥鹿神社」の社号標が建つ。

国道151号線沿いに西参道大鳥居が建ち非常に目立つ。もとは戦前に宝飯郡市田村にあった本宮山遥拝所の鳥居だったが空襲により損壊し、修理を機にここに移された。

この西参道の駐車場の隅に一宮町護国神社がひっそりと建っている。

明日は奥宮に向かう。

砥鹿神社(里宮)

愛知県豊川市一宮町西垣内2